都说“台上一分钟,台下十年功”,但放在刘欢身上,这话得改改——他是台上的一分钟,决定了台下二十年的“藏在歌里”。

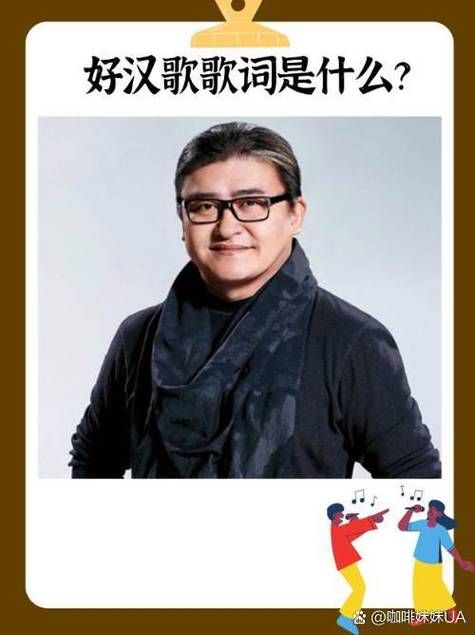

从1987年少年壮志不言愁里吼出“几度风雨几度春秋”,到1990年亚运会亚洲雄风唱响亚洲;从弯弯的月亮里“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,到好汉歌“大河向东流啊”的豪迈,再到后来从头再来给下岗工人扎心的力量……刘欢的歌,是几代人的“BGM”,更是他自己一步步从“音乐胡同里的笨小孩”到“华语乐坛活化石”的脚印。

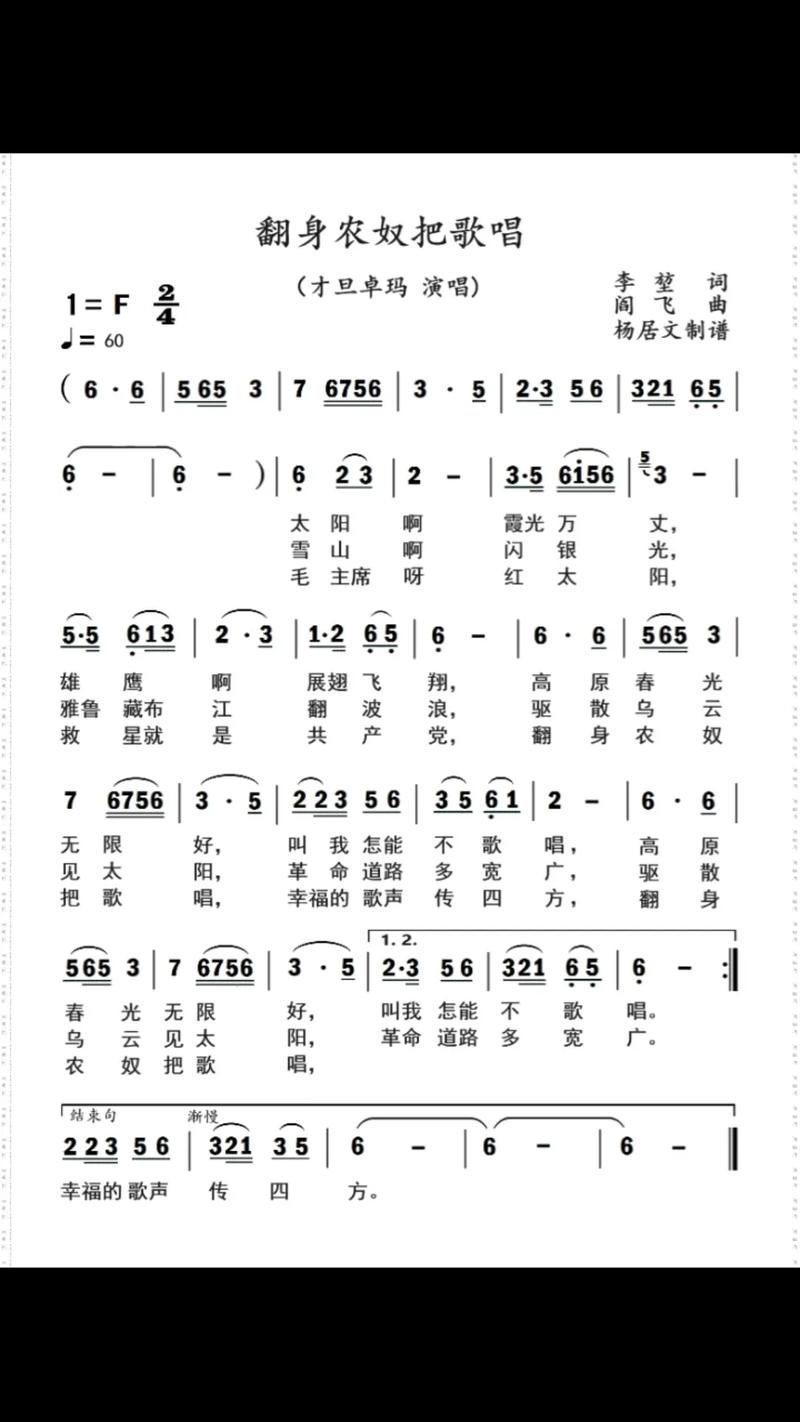

“农奴时刻”?不,是“音乐苦行僧”的蓄力期

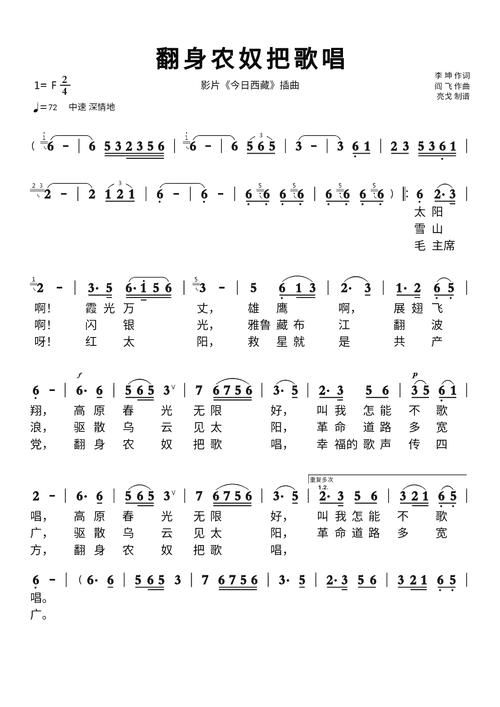

提到“翻身农奴把歌唱”,总有人想:刘欢当年是不是“怀才不遇”?其实他压根没空“不遇”——从4岁跟着收音机学京剧,到12岁考入中央音乐学院附中,再到后来拿全额奖学金去美国进修,他的“学徒期”早就把“天赋”熬成了“本事”。

刚毕业那会儿,他没想过当“明星”,一心只想在中央音乐学院当老师,带着学生琢磨“美声、民谣、流行怎么混搭”。可1987年,电视剧便衣警察找到他,让他写主题歌。他抱着吉他在宿舍熬了三个通宵,改了十几版歌词,最后吼出来的那句“金色盾牌,热血铸就”,连导演都吓一跳:“这哪是唱歌?是把命揉进旋律里啊!”

你知道当时多少人劝他吗?“刘欢,你长得不帅,别往台前挤,安安稳稳当你的大学教授不好吗?” 可他偏不信——他觉得歌是用来“说话”的,不是用来“看脸”的。于是他一边在学校上课,一边接各种“小活儿”:给电视剧配主题歌,去综艺当评委,甚至给动画片熊猫京京配音。他说:“我就像个胡同里的修鞋匠,不管这鞋是新的旧的,烂成什么样,我都得把它修得能走路。”

“翻身”的不是地位,是“把歌唱进了人心”

真正的“翻身”,从来不是从“没人要”到“万人迷”,而是从“唱给自己听”到“唱给别人心坎里”。

1990年北京亚运会,他唱亚洲雄风时,顶着一头乱发,穿着朴素的夹克,站在舞台上像个“憨厚的理工男”。可当“我们亚洲,山是高昂的头”响彻鸟巢,8万观众跟着他合唱时,他突然明白:歌里的力量,比外形更能打动人。

后来唱弯弯的月亮,他特意跑去江南采风,在乌篷船上听船夫唱渔歌,在小巷子里听老阿婆哼童谣。所以那首歌里没有“宏大叙事”,只有“今天的忧愁,明天的骄傲”这样的家常话,却让无数人听着听着就红了眼眶——原来好歌不用“炫技”,把真实的生活唱透了,就自带光芒。

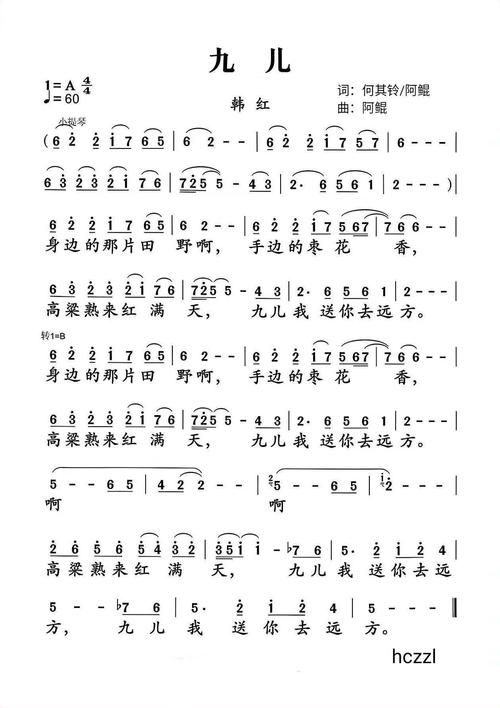

再后来好汉歌,导演让他“粗一点、野一点”,他抱着吉他琢磨了半个月,最后把河南梆子的调子揉进去,唱得“荡气回肠”。有人问他:“你一个搞美声的,怎么能把‘土歌’唱这么带劲?”他笑:“美声是‘骨架’,民谣是‘血肉’,老百姓爱听的,从来不是‘光鲜的壳’,是‘热乎的人’。”

“翻身”之后,他成了“反套路的顶流”

当别的歌手忙着“上综艺、拍电影、接代言”,刘欢却“躲”进了书房。

他说:“我不喜欢娱乐圈的‘热闹’,那是假的。我只要走到台上一开口,就得对得起台下花钱买票的观众。”于是20多年,他几乎没上过真人秀,很少接受采访,连演唱会都办得屈指可数。可每次出现,都能“炸场”——2021年歌手他唱老东西,72岁的他站在台上,皱纹里都是故事,开口就让人起鸡皮疙瘩:“现在的歌都太‘新’了,我想唱点‘老的’,但‘老’得不陈旧,是藏着时光的啊。”

更难得的是,他从没“端着”。有次采访,记者问他“为什么一直这么低调”,他挠挠头:“我老师教过我,‘音乐人就像麦田里的守望者,你要守的是麦子,不是自己的影子。’”所以他会跟学生蹲在路边吃煎饼果子,会对着录音棚里的年轻歌手说“别紧张,咱们就当是在自家客厅唱”,甚至会在节目里直言:“现在的音乐工业太‘卷’了,卷得都忘了‘初心’是什么——不就是好好唱歌,好好听话吗?”

我们该怎么学刘欢的“翻身法则”?

说到底,“翻身农奴把唱歌”不是一句口号,而是一种“笨办法”:

- 别怕“蹲着”:刘欢用20年“蹲”在学校里、录音棚里、生活里,才练就了“开口跪”的本事。

- 不追“风口”,追“人心”:他不追流量、不蹭热度,却用从头再来唱出了下岗工人的底气,用弯弯的月亮唱出了游子的乡愁——真正的好作品,永远会自己找到需要它的人。

- 守住“内核”:在这个“快时代”,他坚持“慢”:不滥情、不炒作,甚至不“迎合”。他说:“我唱歌不是为了让别人记住我,是为了让某个人,在某刻觉得‘这歌唱的就是我’。”

所以你看,刘欢的“翻身”,哪里是什么“逆袭”?他就是用一辈子,把“唱歌”这件事,从“谋生手段”做到了“信仰”。

下次当你觉得“努力没结果”“不被理解”时,不妨听听刘欢的歌——那里面藏着所有“普通农奴”的答案:真正的自由,不是“翻身做主人”,而是“把歌唱给自己的心听时,全世界都会为你鼓掌”。