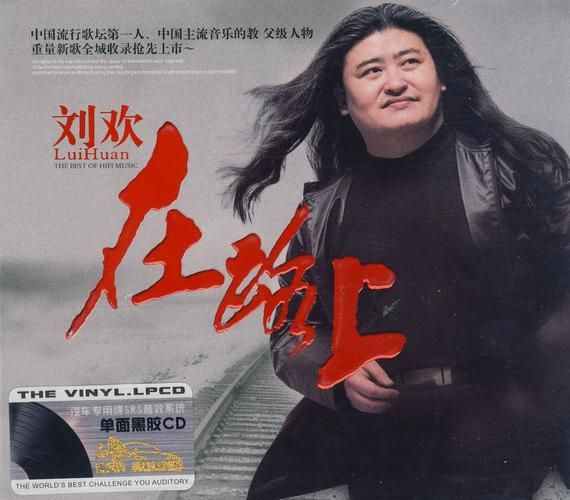

前几天深夜刷音乐软件,突然看到后台私信炸了:“刘欢老师的九儿翻唱在哪能下载?” 我愣了下——明明是首老歌,怎么突然又火了?点开评论区才发现,好多人跟我一样,是最近某档音乐综艺里偶然听到刘欢的版本,被那口“又醇又烫”的声音砸得心头一颤,转头就找原曲,却意外发现:这根本不是简单的“翻唱”,是两代人对同一首歌,完全不同的灵魂对话。

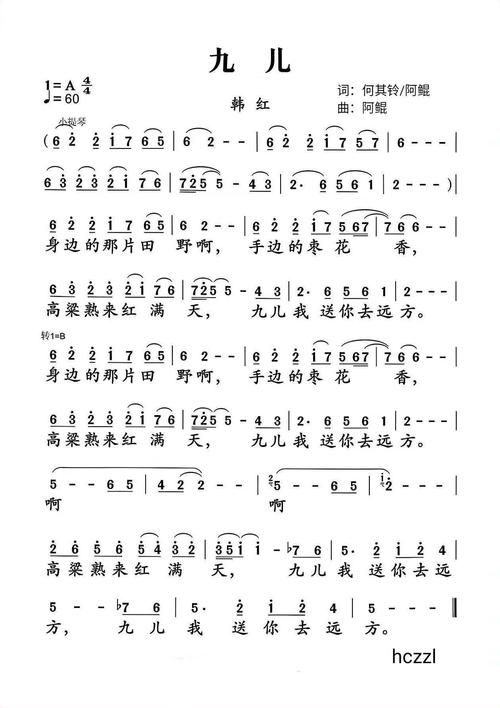

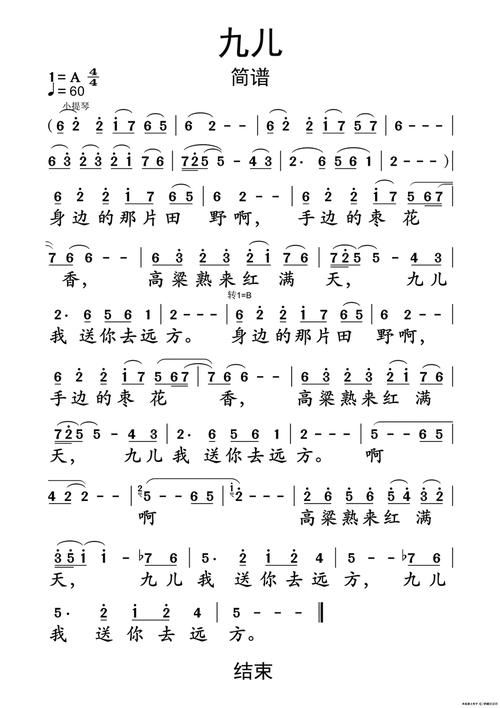

先说说为什么那么多人执着“下载”。你要是听过九儿的原唱,就知道刘欢的版本有多“反差”。韩红唱的九儿,是山东大地的风,带着高粱地的粗粝和黄土坡的滚烫,嗓子一扯出来,像刀子削过红高粱秆,利落又悲壮——“九儿啊,九儿啊,你还在等啥?” 是姑娘在等爱人,也是土地在等春天,是呐喊,更是控诉。

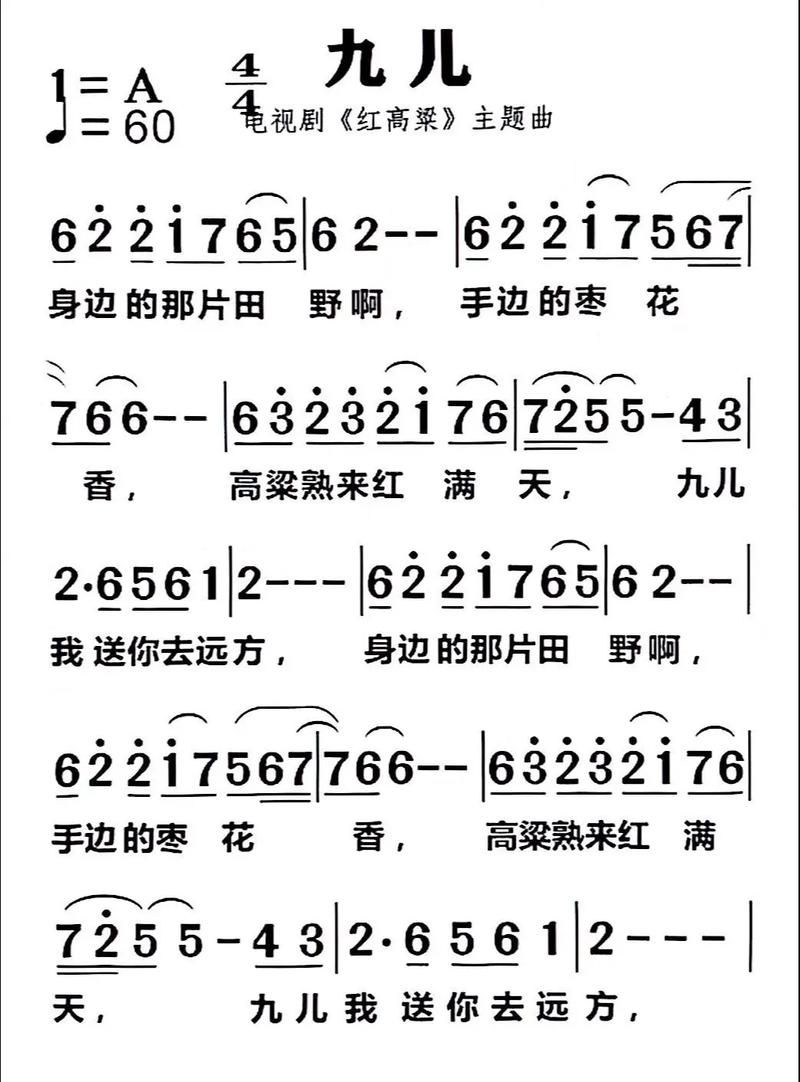

而刘欢的九儿,开场那声“哎~” 就像酒坛子开了封,不是酒飘出来了,是整个酒坛子砸在地上,裂开的不仅是坛,还有心。他没有学韩红的“高亢”,反而用胸腔里厚重的共鸣,把声音压得像深秋的河,表面平缓,底下却暗流涌动。第二段副歌“身边的那片田野啊,手边的枣花啊”,他甚至放慢了节奏,每个字都像在泥地里滚过,带着岁月的包浆,你说这是“不伦不类”?可偏偏就是这种“慢”,把九儿的委屈、不甘、还有那个年代女人的韧性,熬得像碗浓稠的高粱酒,后劲足得很。

难怪有人说:“下载根本是为了存着——听韩红版像在打仗,听刘欢版像在战后数遗骸,都是疼,但疼的方式不一样。”

那问题来了:为什么是刘欢能唱出这种感觉?你细看他的履历,从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,从好声音导师到国际舞台上的中国声音,他早不是单纯唱“高音”的歌手了。这些年他沉下心做音乐教育,研究不同地域的民歌韵味,甚至带着学生去采风,在黄土高坡上听老乡吼山歌。所以唱九儿时,他哪里是在“翻唱”?他是把那些年攒下的对土地、对人情的理解,全都揉进了旋律里。

有次采访他说:“经典歌曲就像老房子,原版是‘毛坯房’,翻唱得看你怎么‘装修’。但前提是,你得先搞懂这房子的梁在哪,柱在哪,不能为了好看把承重墙拆了。” 这话戳中了多少翻唱歌手的痛点?现在有些版本,非要飙高音,加电音,把原版的筋骨都拆散了,刘欢偏不,他用“减法”——把编曲里的弦乐压下去,让钢琴像月光一样慢慢铺开,给人留出足够的空间,去听声音里的皱纹。

有人可能会说:“经典就不能碰吗?刘欢是不是在挑战原唱?” 我倒觉得,九儿的灵魂,从来不在“谁唱得更好”,而在“能不能穿过耳朵,扎进心里”。韩红版本的九儿,是红高粱里那个敢爱敢恨、跟着余占鳌在火光里奔跑的姑娘;而刘欢版本的九儿,是姑娘老了,坐在高粱垛上,看这片土地从战火到和平,眼里有泪,也有光。他们唱的是同一个人吗?是,也不是。就像我们每个人心里都住着一个“九儿”,在不同的人生阶段,被不同的旋律唤醒。

所以,当你在找“刘欢翻唱九儿下载”时,你在找什么?是一首能让你在夜深人静时敢哭出来的歌?还是想留个念想,记住某天突然被一首老歌击中的瞬间?或许都有。但不管你存下来听多少遍,最动人的从来不是“下载”这个动作,而是两代音乐人,用同样的旋律,给我们讲了同一个村庄里,两代人的故事——关于爱,关于土地,关于那片高粱地永远不会熄灭的生命力。

最后问一句:你手机里,有没有这样一首歌?翻来覆去听,总觉得自己的故事,都藏在了歌的褶皱里。