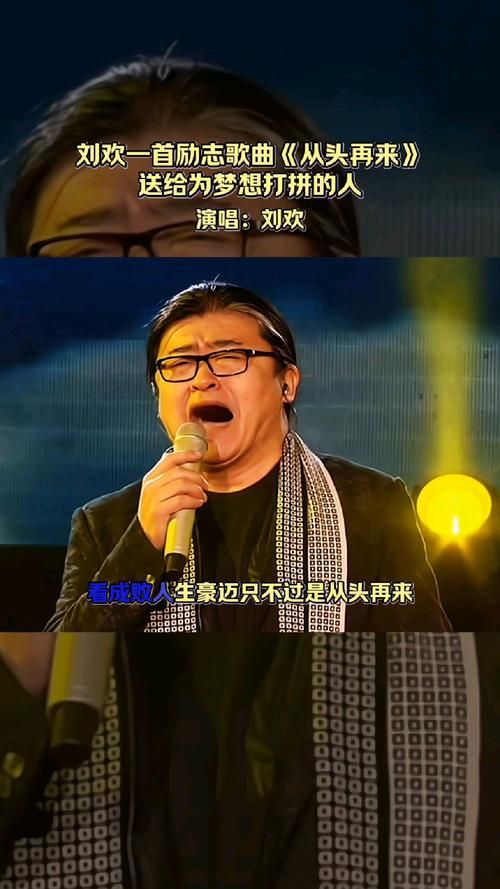

提起刘欢,你的 first reaction 是什么?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是弯弯的月亮里“夜色之下的温柔”,还是好声音舞台上戴着黑框眼镜、认真点评的“导师刘”?对于无数中国观众来说,刘欢三个字,几乎是华语乐坛的“品质保证”——他的歌有岁月的厚度,他的话有学者的通透,就连站在台上的模样,都带着一股“与世无争”的淡然。

可就是这样一位“国民级”音乐人,十多年前突然传出“移民美国”的消息,一时间舆论炸开了锅。有人说他“赚够了中国人的钱就跑路”,有人猜测他“要彻底退出娱乐圈”,甚至有人翻出他早年“不喜欢国内环境”的旧闻,给他贴上“不爱国”的标签。这些年,他确实很少出现在大众视野,连新歌都发得少了,难道真的如传言所说,他在国外过起了“低调隐居”的生活?

“移民”背后,不是“逃离”,是“为了家人”

要聊刘欢的移民,得先回到十多年前的那个节点——2010年前后,正是他事业如日中天的时候:不仅在乐坛深耕近20年,成为内地歌坛“唱将”代表,还跨界主持中国好声音第一季,凭借“专业又不失幽默”的点评圈粉无数。就在这时,有媒体拍到他在美国纽约出现,身边带着妻子卢璐和女儿刘一丝,随后“刘欢移民美国”的消息不胫而走。

消息一出,质疑声四起。但如果你仔细看他的采访,会发现他从未隐瞒过这件事,也从未用“移民”这个词给自己贴标签。他曾在一档节目中说:“我没说移民,就是让女儿去美国上学。国内的教育太卷了,孩子天天做题,我看着心疼。”原来,所谓的“移民”,更多是为了女儿的教育——当时女儿刘一丝正在上小学,夫妻俩希望给她一个“更轻松的成长环境”,而不是从小就淹没在补习班和考试的压力里。

至于为什么选美国?刘欢在后来的采访里提到过妻子卢璐的意见:“她说‘要不你去美国看看?’我当时就觉得,家里得有个人过去陪孩子,不然那么小一个人在异国他乡,怎么行?”说白了,这只是一个父亲的普通选择:为了孩子,愿意放下手头的工作,去一个陌生的国家重新适应生活。就像我们身边很多家长,为了孩子的学区房、为了更好的学校,辗转各地一样,只不过刘欢的选择被放在了“聚光灯”下,被无限放大、解读。

“消失”的这些年,他其实从未离开

很多人说“刘欢移民后就消失了”,但这真的不是事实。你看他的工作轨迹:2013年,他担任中国好声音第二季导师,依然是那个“毒舌又暖心的欢哥”;2015年,推出原创单曲从前慢,歌词里“从前的日色变得慢,车马邮件都慢”,温柔了无数人的时光;2018年,参加歌手:当打之年,凭借弯弯的月亮梨花又开放等经典曲目,再次证明“岁月从不败歌手”;就连2020年疫情期间,他还参与录制了抗疫歌曲让世界充满爱,用自己的方式为国人加油。

只不过,他把工作“降维”了——不再频繁上综艺,不再发口水歌,而是把更多时间放在了“真正想做”的事情上。比如,他担任了中央音乐学院的教授,带着学生排练古典音乐;比如,他开始研究世界音乐,把中国民乐和西方摇滚、爵士融合,尝试新的音乐风格;再比如,他偶尔会在社交媒体上分享生活:晒晒女儿的成长照,吐槽一下自己“变胖了”,或者发一段弹钢琴的视频,配文“老胳膊老腿,还能凑合弹弹”。

2019年,有媒体在美国洛杉矶偶遇刘欢和妻子逛超市,照片里的他穿着休闲,戴着口罩,推着购物车选水果,和普通中年男子没什么两样。有人问他“在国外习惯吗?”他笑着说:“习惯啊,就是超市里的中国调料不太好买,得托人从国内带。”你看,哪是什么“高冷隐居”,不过是一个普通人在认真生活罢了。

比“国籍”更重要的,是他对音乐的“初心”

这些年,关于明星“移民”的讨论从来没停过。有人觉得“明星赚着中国人的钱,却把国籍迁到国外,是双标”,也有人觉得“选择在哪里生活是每个人的自由”。但放在刘欢身上,或许我们需要换个角度想:他真的“离开”了华语乐坛吗?

你看他的歌:好汉歌唱了26年,至今还是电视剧水浒传的“灵魂BGM”;千万次的问穿越了30年,依然是情歌的经典;他创作的凤凰于飞,被霍尊、周深等无数歌手翻唱,每一次都能唤醒听众的共鸣。他从未刻意“迎合市场”,而是始终坚持“用音乐讲故事”,他的歌里有家国情怀( Bendemeer's Stream里有对故土的眷恋),有对人生的思考(从头再来里有困境中的坚韧),更有对生活的热爱(我和你里有奥运时的温暖)。

更重要的是,他从未放弃过“提携新人”。在好声音舞台上,他熬夜帮学员改歌,用自己的资源帮他们争取机会;在中央音乐学院,他耐心指导学生,告诉他们“唱歌不是喊嗓子,是用情感打动人”;甚至在综艺天赐的声音里,他主动找年轻歌手合作,把舞台让给更多有才华的人。他说:“音乐是需要传承的,我这一代人老了,得把火把交给年轻人。”

这样的刘欢,哪里像“离开”了?他不过是从“舞台中央”走到了“幕后”,用另一种方式继续守护着他热爱的音乐。就像他在一次采访里说的:“我不在乎别人怎么看我,我只在乎我的歌能不能打动人心。只要还有人听我的歌,我就没‘退休’。”

写在最后:真正的“艺术家”,从不被标签定义

回到最初的问题:刘欢移民美国后,真的“消失”了吗?显然没有。他只是从大众的“视野中心”,走到了“生活本身”;从“聚光灯下的明星”,变成了“认真生活的普通人”;从“用舞台打动人”,变成了“用音乐传承人”。

这些年,我们总习惯给公众人物贴标签:“爱国”“叛逃”“实力派”“过气”……但刘欢用自己的经历告诉我们:真正的艺术家,从不会被单一标签定义。他可以在舞台上挥洒激情,也可以在生活中回归平淡;他可以为了孩子选择移民,也可以为了音乐回到祖国;他可以用歌声传递力量,也可以用教学培养新人。

所以,别再问“刘欢去哪了”。他就在那里,在大学教室里教学生唱歌,在录音棚里做新专辑,在家里陪妻子女儿晒太阳,用他的方式,继续热爱着音乐和生活。毕竟,有些东西,比“国籍”更重要——那是他对音乐的初心,对家人的责任,对生活的热忱。

而这,或许就是刘欢最让我们“难忘”的原因吧。