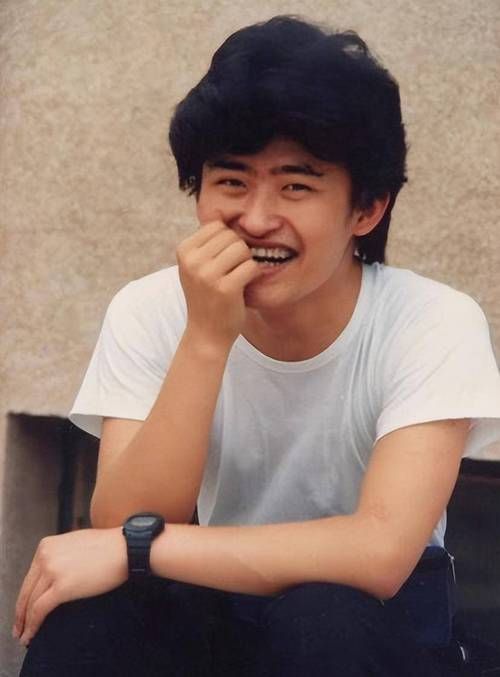

在“滤镜碎了又碎、人设塌了又塌”的娱乐圈,想让观众记住一个名字,比让流量明星上热搜难十倍。但有这么一个人,名字不算顶流,作品没刷屏过朋友圈,可导演们提起他会叹气,合作过的演员会竖大拇指,就连最挑剔的影评人,都咬牙认了句“这活儿,绝对真唱”。

你可能没听过刘欢磊,但你一定在某个深夜刷到过他的片段——可能是山海情里那个蹲在土坡上嚼馍馍的扶贫干部,手上裂着血口子,眼神却亮得能把人烫穿;也可能是觉醒年代里给陈独秀递烟的小报馆编辑,腰杆永远挺得笔直,说话时唾沫星子都带着文人风骨。更早些年,他还是士兵突击里那个连长手下的兵,一句话没说,却在许三多挨揍时第一个红了眼眶。

有人把他的戏份叫“黄金配角”——戏不多,但每场都像往锅里撒盐,不多不少,刚好让整出戏有了滋味。可他自己总摆摆手:“我就是个端盘子的,谁家菜香,我就往谁家凑。”这话听着谦虚,圈内人却都明白,他这“盘子”端得有多稳。

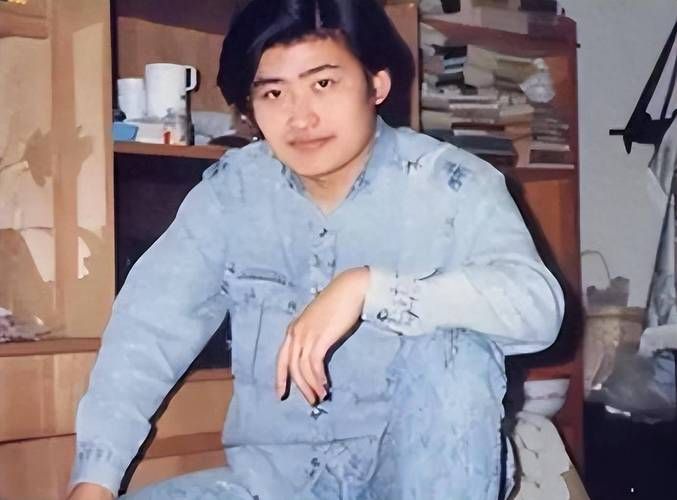

记得拍山海情时,导演正愁怎么表现“苦”的真实感。刘欢磊主动提议:“导演,让我去县里住一周吧,跟老乡一块儿种地,啥也别给我准备,他们吃啥我吃啥。”一周后,人回来了,黢黑了一度,裤腿上沾着洗不掉的泥点子,连化妆师都愣了:“欢磊哥,你这脸上皱子,我都得用刷子填。”

可他偏不要“效果”——拍村民啃冻土豆的戏,他当场就啃了个全生,说“冻土豆就该嘎嘣脆,你们煮那么软,假”;拍老支书临终前抓他手腕的戏,他提前三天把手泡在碱水里,搓得跟树皮似的,导演劝他“别自虐”,他却说“观众看的是人,不是妆,你得让他们信,信了才心疼”。

这样的“较真”,让他成了片场的“麻烦精”。有次拍年代戏,导演嫌他的方言不够“土”,非要给他加配音。他直接把剧本摔桌上:“导演,这台词我练了仨月,每个字都咬过老乡的嘴,您要非换,那换人吧。”后来配音版播出,观众弹幕刷了一屏:“这配音听着咋像听收音机?原声明明就在耳边唠嗑。”

可也就是这样的“麻烦精”,让多少导演想方设法往自己剧组“抢”。他拍觉醒年代时,有个角色的戏份原本只有两场,结果他天天赖在片场,帮道具组修旧报纸,给年轻演员讲民国文人故事,愣是把小配角演成了“隐藏主角”。导演后来私下说:“欢磊不是在演戏,他是把自己活进了戏里,你看着镜头里的他,就像看着街上那个真有血肉的人。”

有人问他:“现在明星都搞流量、上综艺,你咋天天钻犄角旮旯儿拍这些没人看的戏?”他正剥着花生,头也没抬:“流量能买热搜,买不来十年后有人翻出你的戏还说‘这演技绝了’。我得趁现在还能扛得住妆,多留点真东西。”

这话听着糙,理可一点儿不糙。去年有次同学聚会,他看着当年一起跑龙套的同学,有的成了顶流,有的转了行,只剩下他还守着片场。有人笑他“没出息”,他却指着桌上的酒瓶:“你看这酒,放十年才香。演戏也是,急不来。”

现在,刘欢磊还是没上过几次综艺,没粉丝后援会,微博账号发的第一条动态还是三年前——一张片场的盒饭配文:“今天的番茄炒蛋,咸了,但米饭香。”可就在前几天,有网友翻出了他十年前演的一个小角色,弹里突然冒出一条:“这么多年过去,还是忘不了他把馒头掰给小孩吃时的眼神。”

那一刻,刘欢磊大概会笑着吧,就像他每次演完戏,在片场烟堆里找烟时那样——不耀眼,但够暖。在这个“速食”的时代,他像个老匠人,一锤一锤地凿着属于自己的角色,不管外面是狂风还是暴雨,手里的凿子从不放下。

你说他“红”吗?可能连十八线都不够格。但你信不信,再过二十年,当那些流量明星的名字都成了岁月里的灰尘时,刘欢磊刻在角色里的魂,还在荧幕里亮着。