提起刘欢,很多人脑子里先跳出“天籁之嗓”四个字。但若只谈嗓子,未免太小瞧这位音乐人了。在流量当道的娱乐圈,他就像个“异类”——不炒作、不综艺、不蹭热点,硬是把半生心血熬成了一坛老酒,越品越有后劲。可当我们试图写他、聊他,动辄就是“乐坛常青树”“国家队歌手”这些标签,却很少有人问一句:刘欢给这个世界留下的“礼物”,究竟是什么模样?

第一个“礼物”:不是嗓子,是把“民谣唱进了钢筋森林”

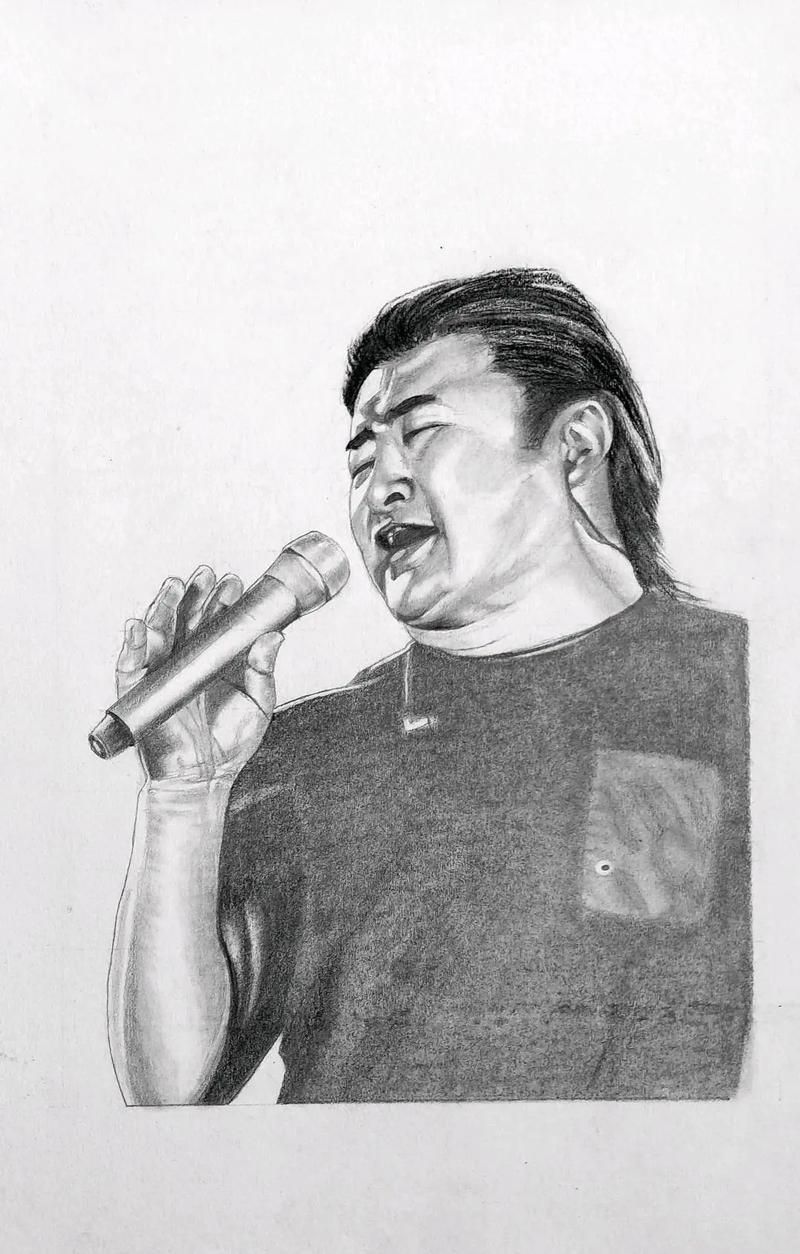

1987年,刘欢抱着吉他站在央视舞台,唱了首少年壮志不言愁。那时候没人想到,这个留着长发、眼眶有光的青年,会用声音给一代中国人“安家”。

你以为他的“礼物”是高到离谱的音域?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?都不是。真正让无数人共情的,是他能把市井烟火唱成史诗——

1990年,北京亚运会开幕式上,弯弯的月亮从他的嗓子流出来时,多少人的眼泪跟着月亮一起“弯”?歌词里“今天的泪水又为谁流淌”,唱的不是爱情,是改革开放后普通人对“家”和“远方”的念想。那时候的北京,胡同里还飘着煤炉味,年轻人骑着二八大杠,耳机里循环的正是这首歌。刘欢没用华丽的技巧,就靠几句朴实的旋律,把“乡愁”从纸面上捞了起来,让城里人听出了胡同里的月光,让乡里人听出了村口的老槐。

后来他唱千万次的问,面对北京人在纽约里“如果你爱他,就送他去纽约”的撕裂感,他用高音把“问”变成了呐喊——不是问命运,是问每一个在时代浪潮里打滚的人:“你丢了什么,又想找回什么?”这首歌当年火到什么程度?商场里循环,出租车里放,连吵架的夫妻听到那句“外面世界太精彩”,都会突然静下来。

这才是他的第一个“礼物”:没有宏大叙事,却用音乐给每个普通人“盖了间房子”——里面有你的青春,有我的回忆,有那个年代藏在心里的甜与酸。

第二个“礼物”:不是奖项,是把“较真玩成了艺术信仰”

都说娱乐圈“水很深”,但刘欢偏要趟出条“干渠”。从1985年出道到现在,他拿过的奖能铺满整个舞台,可他总说:“音乐要是只为拿奖,不如回家种地。”

你敢信吗?他唱从头再来前,为了理解下岗工人的情绪,特意跑到鞍钢的家属区,跟老工人聊了整整三天。有个大姐抹着眼泪说:“下岗不可怕,怕的是这辈子没用了。”他回去后把这句词改了三遍,才有了“心若在梦就在,天地之间还有真爱”的底气。这首歌1997年播出时,多少下岗工人守在电视机前,跟着唱到嗓子沙哑——他们知道,这不是首歌,是刘欢在替他们喊“我能行”。

还有亚洲雄风,当年红遍亚洲,但他私下跟作曲家说:“以后写歌,别光图‘响’,得让人记得住旋律。”所以你看他的歌,好汉歌五句词能循环三分钟,凤凰于飞用一句“旧王谢堂前燕”唱尽半生痴缠,连甄嬛传的主题曲,他都能把“逆风如解意”唱出眼泪。

如今的音乐市场,主打一个“短平快”——半个月写首歌,三天出一个MV,生怕观众忘了。但刘欢写一张专辑,打磨三年是常事:璐璐里他给女儿写的歌,录了27遍,就因为“那个尾音不够像跟女儿说话的温柔”。

他的第二个“礼物”,不是聚光灯下的奖杯,是“艺术不能将就”的执拗。在这个“差不多就行”的年代,他像个守陵人,守着音乐的根——旋律得有温度,歌词得有故事,歌声得有灵魂。

第三个“礼物”:不是流量,是把“低调活成了顶级的通透”

要论流量,刘欢早该“过气”了。这些年多少人靠综艺翻红,他却连个微博都不常发,宁可在家陪女儿弹琴,研究中国的传统音乐。

但你真当他“不食人间烟火”?2019年歌手总决赛,他唱从头再来,灯光打在他白发斑斑的头上,全场观众站起来鼓掌。那一刻突然懂了:为什么这么多年,没人敢说“刘欢过气”?

因为他给的第三个“礼物”,是“不争的底色”。

有次采访,主持人问他:“你跟周杰伦、林俊杰这些新生代歌手比,优势在哪?”他笑着说:“我没优势,他们有活力,我喜欢跟年轻人学。音乐哪有输赢?听众喜欢,就是成功。”

他也不是没“翻过车”。早年演出穿西装打领带,被说“太严肃”;后来尝试摇滚,又被老乐迷“吐槽”不像他。但他从不在意,该唱抒情唱抒情,该玩摇滚玩摇滚,用作品说话——就像他常说的:“演员靠角色立身,歌手靠作品留名。”

如今的娱乐圈,人人抢C位、博热搜,他却活得像个“局外人”:该创作时躲进工作室,该发声时站上舞台,不炒作、不抱怨、不迎合。这种通透,比任何“人设”都高级——因为他不用“装”,他的“真诚”早已刻在了歌里。

写刘欢的“礼物”,别再只写嗓子了

所以回到开头:写刘欢,到底写什么?

他的“礼物”,不是那句“路见不平一声吼”的豪迈,也不是好汉歌里“该出手时就出手”的洒脱,而是他四十年来,用音乐给每个普通人递的那杯热茶——它让迷茫的人找到方向,让疲惫的人闻到乡愁,让平凡的人相信“认真活着,就有光”。

下次当你提笔写他,别再翻来覆去说“嗓子好”了。你不妨写写:1987年那个站在春晚舞台的青年,怎么用少年壮志不言愁点燃了一代人的热血;写写1997年那个下着雨的夜晚,他录从头再来时,眼里闪着的泪光;再写写2023年他陪女儿练琴的照片,白发在琴房暖灯下像撒了把糖——这才是刘欢的“礼物”:它有时代的光,也有一个人的温度。

毕竟,真正的“礼物”,从来都不是挂在墙上的奖杯,而是刻在心里的声音。而刘欢,早已把自己的声音,刻进了中国乐坛的DNA里。