前阵子后台碰见刘欢,刚说完话转身就听见有人喊:“刘老师,您说段我的家在东北呗?”他哈哈一笑,摆着手说:“我这嗓子说相声可不敢献丑,但这歌里的东北味儿,我琢磨得透透的。”这话听着像玩笑,细琢磨却透着股实在——真别说,这个唱着好汉歌弯弯的月亮的“音乐教父”,跟东北这片黑土地,还真有不解之缘。

要不是庞龙在2004年把我的家在东北唱得街知巷闻,可能不少人都不知道,这歌儿里的大碴子味儿能有多扎心。你听那歌词:“我的家在东北松花江上,那里有满山遍野的大豆高粱”,简单几句,东北平原的开阔和朴实就立在那儿了。可刘欢为啥总跟这歌扯上关系?前两年有综艺拍他回北京胡同,邻居大爷逗他:“您这口音,咋有点东北味儿啊?”他挠头笑:“我妈是吉林长春的,打小家里就爱听二人转,锅里炖着酸菜粉子,收音机里放的是刘兰芳,我的家在东北那调调,我听着就亲切。”

说到相声,刘欢虽没正式说过,但骨子里的幽默劲儿可没少。有次采访聊到东北话,他学说了一句“瞅你那损色儿”,自己先绷不住笑了:“这话说出来,东北的爷们儿都得给我搭一句‘你瞅你那德性’!”东北人讲究的是“苦中作乐”,冬天的玻璃窗上结着冰花,屋里大铁壶“咕嘟咕嘟”烧着开水,一家人围坐唠嗑,没准儿就得聊出段“包袱”。刘欢的歌里常有这股子劲儿——不是那种精致的感慨,是带着烟火气的实在,就像好汉歌里“大河向东流”的豪爽,东北人听着就觉着“对味儿”。

有人说“东北文化就是土”,这话说偏了。东北的“土”,是黑土地长出来的实在,是冬天里一盆热乎炖菜的暖心。我的家在东北里“去年夏天最热的那几天,你卖烧烤我在当厨师”,哪一句不是平平淡淡的日子?可就是这些日子,藏着东北人最硬的“骨头”——下岗潮时多少人提着编织厂走出车间,转头就去夜市摆摊,照样喊着“没啥困难过不去”;疫情期间志愿者背着白菜爬楼,一句“整得了,必须整”,比啥口号都提气。刘欢唱这些歌时,眼里有光,他懂:这不是东北的故事,是千千万万个普通中国人,在生活里“拱”出来的韧劲儿。

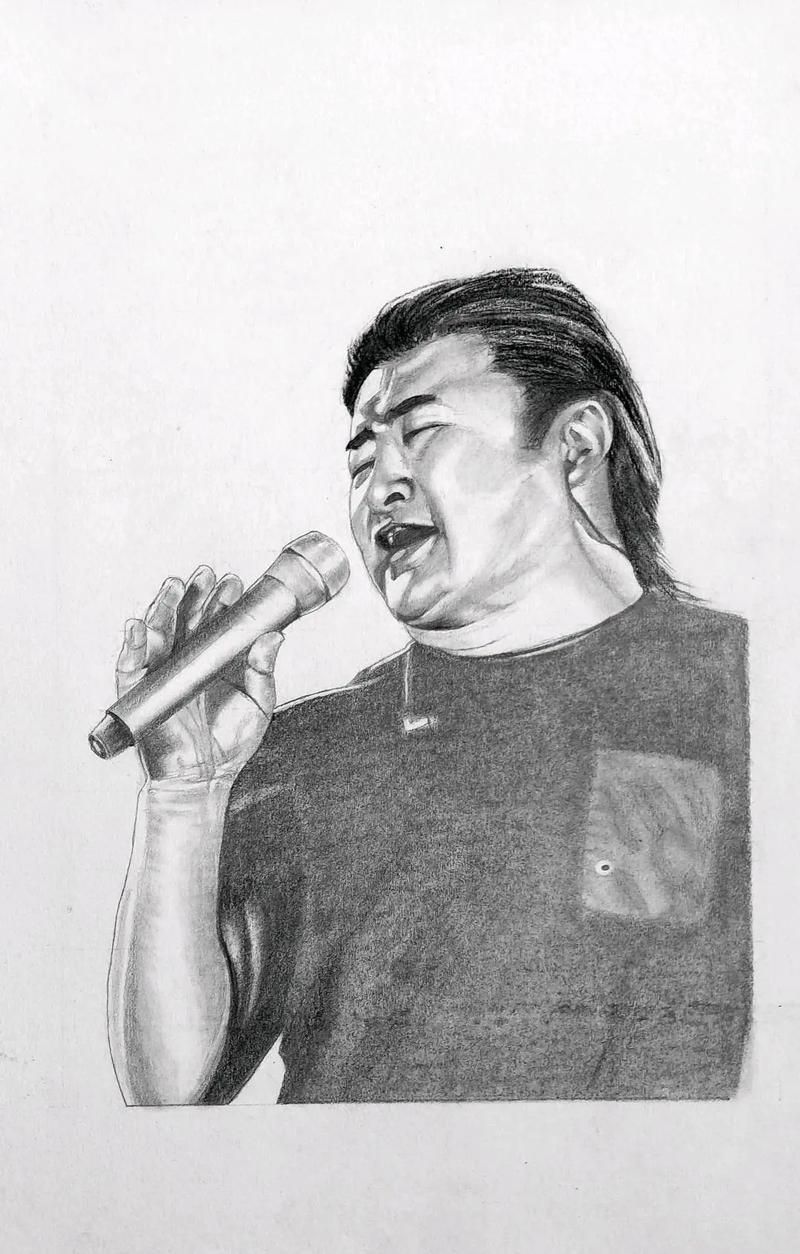

前阵子看他在音乐会上唱我的家在东北,没加花哨的编曲,就一把吉他伴奏。唱到“我们这里早晚温差大”时,突然插了句东北话:“各位多穿点啊,别整感冒了。”底下观众哄堂大笑,可笑着笑着,有人就红了眼眶。是啊,谁没个家?谁家没有几件“早晚温差大”时的往事?东北文化最动人的,从来不是多么华丽的词藻,就是把日子过成诗的乐观,是把苦日子嚼出甜的勇气。

所以啊,刘欢说相声?咱还真不用较真。可他能把我的家在东北唱进人心里,能把东北人的“魂”摸得门儿清,这本事,比一段正经相声还难得。你说,这算不算另一种“跨界”?——从一个歌者,变成了一个“讲故事的人”,讲的是东北的故事,也是每个普通人的故事。下次再听这首歌,你不妨想想:你心里的那片“东北”,是不是也藏着说不完的温暖和底气?