要说刘欢和眼镜的缘分,得从80年代末的北京说起。那时候的他还不是“中国流行音乐教父”,而是中央音乐学院的青年教师,带着一副厚厚的黑框眼镜,在校园里穿梭,偶尔录些歌带贴补家用。有人回忆第一次见他:在录音棚角落捧着乐谱,手指在桌面轻轻打着拍子,眼镜后的眼睛专注得像盛了一汪泉水,连推眼镜的动作都透着股书卷气。那时的眼镜,是他“音乐人”身份最朴素的注脚——不是造型,是工具,是看谱、观察、思考的“第二双眼”。

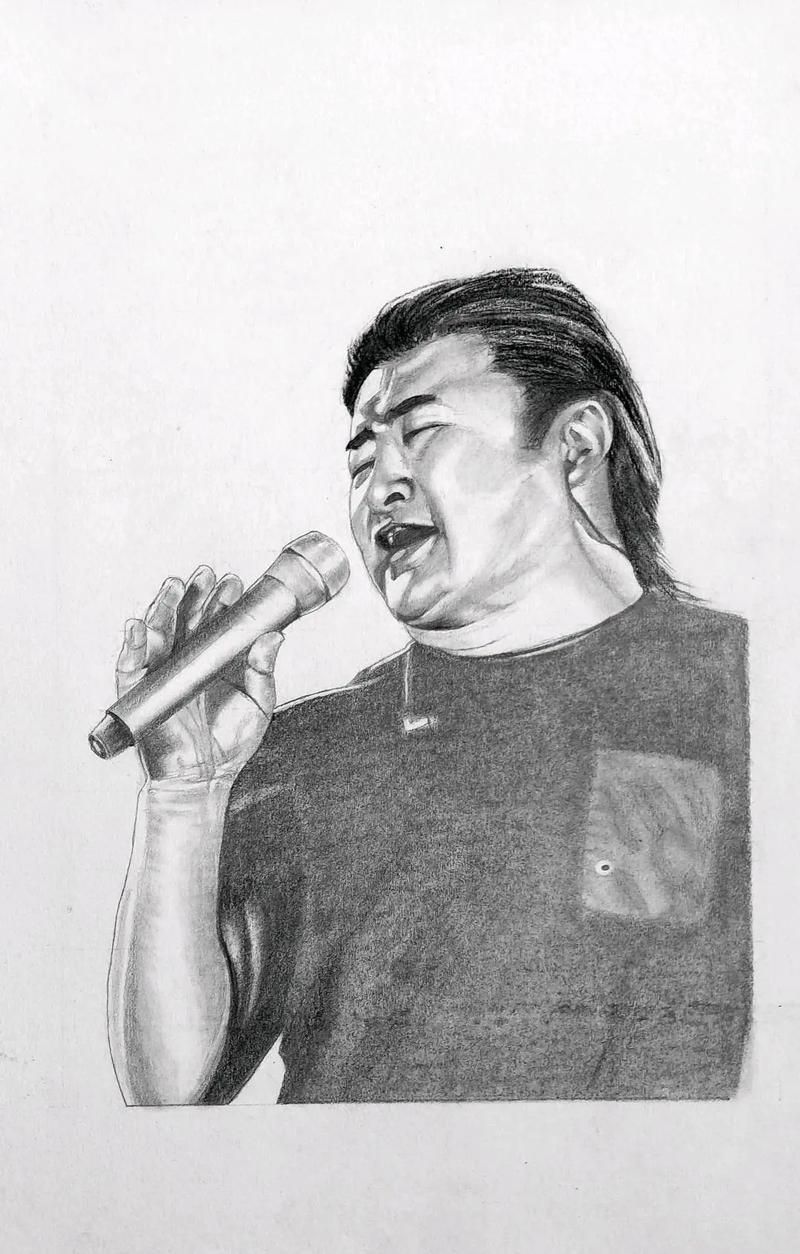

可这“工具”怎么就成了符号?你细品刘欢的歌:弯弯的月亮里,他的嗓音像月光一样漫出来,眼镜后的眼神却像在看远方的故乡;好汉歌高亢激昂,镜片后的目光却透着一股“该出手时就出手”的笃定。有次采访问他:“您戴眼镜这么多年,想过换个造型更潮的款吗?”他笑着推了推眼镜:“这副眼镜跟着我快四十年了,镜框上的划痕都是‘勋章’。观众看到它,就像看到老朋友,何必换?”说到底,眼镜成了他和观众之间的“默契密码”——不需要太多解释,那镜片后的光,就是最真实的他。

更妙的是,这眼镜在不同场合,会“长”出不同的性格。在我是歌手的舞台上,他西装革履,金丝眼镜一戴,开口是千万次的问,直接把人拉回北京人在纽约的年代;到了中国好声音当导师,摘了眼镜认真听学员唱歌时,眼神里的“挑剔”和“期待”比话筒声还响;就连在自家厨房做红烧肉,也是眼镜一歪,围裙一系,活脱脱一个“爱音乐更爱生活”的邻家大叔。有粉丝留言:“刘欢的眼镜,是‘活的’——它跟着他的音乐起伏,跟着他的情绪变化,跟着我们的年龄一起老。”

你有没有想过,为什么那么多明星戴名牌墨镜、时尚镜框,偏偏刘欢的“老花镜”能成了经典?或许因为他从没把眼镜当“装饰”。他总说:“音乐要真,人要真。这副眼镜陪我看谱、看世界、看人心,早成我身体的一部分了。”是啊,比起刻意打造的人设,真实的痕迹才最有力量——镜框上的磨痕,是他熬夜改歌的印记;镜片后的眼神,是他从未改变的真诚。

所以下次再看到刘欢,别急着说“哦,那个戴眼镜的歌手”。不妨看看他的眼镜:左边镜框有个小缺口,是去年录节目时磕到的;镜腿用胶带缠过,他说“戴着比出厂的还舒服”。这哪里是眼镜?分明是一个音乐人用半生走出的路,用真心谱写的诗。而我们,都曾在那副眼镜的反光里,看到过自己的影子——对梦想的执着,对生活的热爱,那份永不褪色的“刘欢式”的靠谱。

你说,一副眼镜,怎么就成了娱乐圈最“不简单”的经典?或许答案就藏在那句歌词里:“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落”——而刘欢的眼镜,就像那盏不灭的灯,照着他的路,也暖着我们的心。