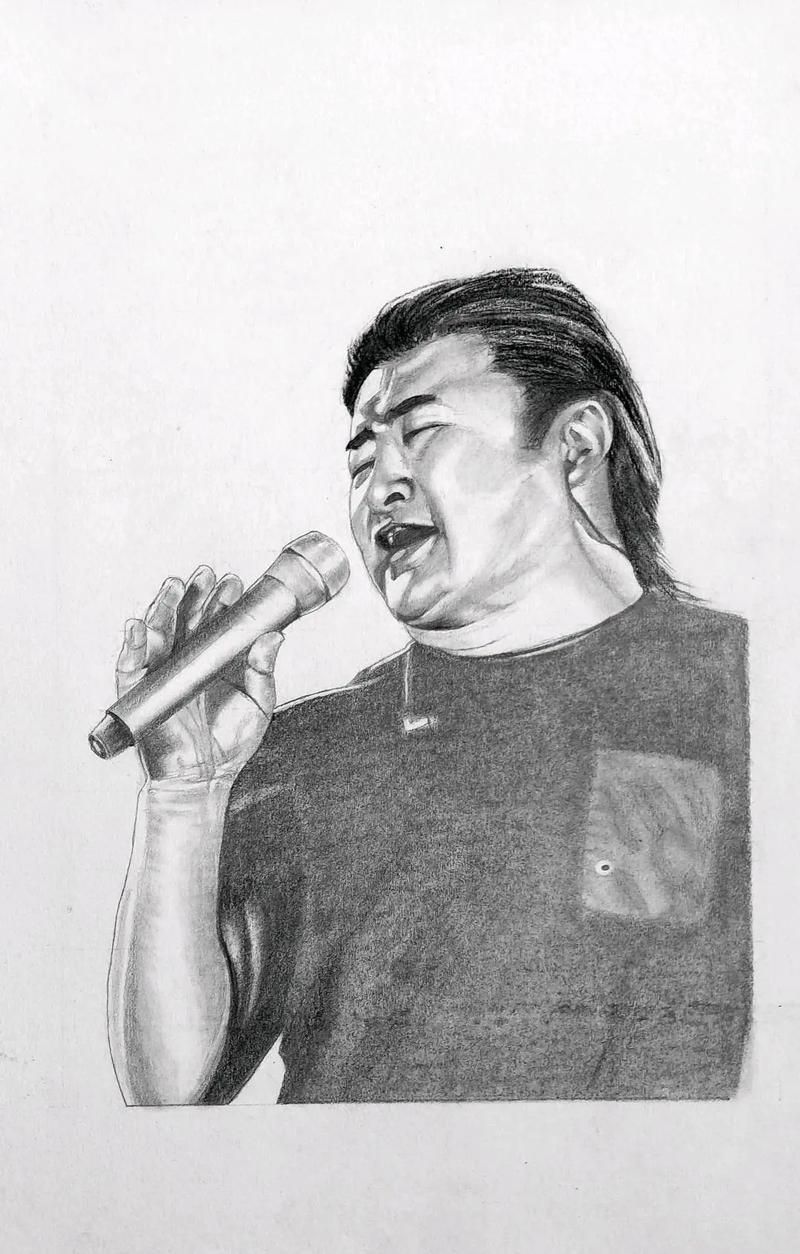

提起刘欢,咱们脑子里第一个冒出来的,可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“夜色多温柔”的深情,或是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧。但“音乐教父”的歌单里,除了独唱的高光,其实藏着不少让人回味悠长的男女对唱。这些歌里,有东西方文化的碰撞,有岁月沉淀的情愫,更有两位歌者灵魂的对话——今天就来聊聊,刘欢那些被岁月打磨过的“对唱瞬间”,你听过几首?

相约一九九八:当“中国力量”遇上“月光女神”,春晚舞台封神之作

1998年春晚,刘欢站在舞台右侧,身穿黑色西装,声音醇厚得像陈年佳酿;舞台左侧,莎拉·布莱曼一袭白裙,空灵的嗓音像月光倾泻。当两人合唱的相约一九九八响起,整个屏幕仿佛被温柔的光笼罩——

“相约那永远,告别那一年,风雪之夜,我心多温暖……”

这首歌本是专为春晚创作的“世纪之约”,刘欢负责中文部分的深情叙事,莎拉·布莱曼用英文吟唱“Bring me joy, bring me peace”,两种语言、两种唱法却没有违和,反而像两条河流汇成大海,既有东方的厚重,又有西方的空灵。

后来刘欢在采访里笑说:“当时压力很大,怕配合不好。但莎拉一开口,我就知道——音乐是共通的,我们都在唱‘相聚’的期待。”如今二十多年过去,每次再听这首歌,还是会想起世纪之交的激动:原来对唱不只是“两个人唱歌”,更是两个文化的温柔相拥。

我和你:奥运闭幕夜,两个世界的孩子一起唱“北京欢迎你”

2008年北京奥运会闭幕式,全球观众的目光都鸟巢。当刘欢和莎拉·布莱曼再次站上同一个舞台,这首歌的旋律一响,多少人红了眼眶——

“我和你,心连心,同住地球村……”

这是刘欢和莎拉·布莱曼的第二次合作,却比相约一九九八更贴近人心。没有复杂的编曲,只有简单的钢琴伴奏和两个声线的交织:刘欢的声音像沉稳的大地,传递着东道主的包容;莎拉·布莱曼的声音像流淌的溪水,诉说着世界的和平。

有意思的是,这首歌的作曲者常石磊回忆:“刘欢老师录中文部分时,反复琢磨‘家’的感觉,他说‘这首歌不是高大上的口号,是每个普通人对‘在一起’的期盼’。”后来这首歌传遍世界,无数外国人跟着学唱“wo you ni”,原来真正的对唱,能让不同语言的人,唱出同样的“人类命运共同体”。

弯弯的月亮:当“岁月的歌者”遇上“诗意的嗓音”,老歌有了新温度

刘欢的弯弯的月亮本身是独唱经典,但你可能不知道,他曾和歌手毛阿敏有过一次“时光对话”版本的合唱。没有春晚舞台的华丽,就坐在录音室的麦克风前,两人的声音像茶汤里慢慢舒展的茶叶——

“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的月亮蓝蓝的天……”

毛阿敏的嗓音带着江南的婉约,像月光下的流水;刘欢的声音则像桥上的守望者,厚重又温柔。两人配合得天衣无缝,仿佛在唱同一个故事:关于故乡,关于记忆,关于那些回不去的旧时光。

后来这首歌在某次音乐节上重唱,台下有人跟着哼唱,有人悄悄抹眼泪。刘欢感慨道:“好歌不怕老,对唱的意义,就是把藏在歌里的故事,两个人的心事,变成所有人的共鸣。”

世界:当“中国嗓音”遇上“国际女声”,唱出“人类共同的梦想”

除了与莎拉·布莱曼的经典组合,刘欢还和英国歌手席依迪(Seal)合作过一首世界。这首歌收录在刘欢的经典20年专辑里,曲风磅礴却不失细腻——

“We are the world, we are the children……”

席依迪的R&B嗓音带着西方的张扬,刘欢的唱腔则像东方的智者,两人在“世界”的主题下,既唱出了“同一个世界”的宏大,也唱出了“同一个梦想”的细腻。

刘欢曾说:“我总想,音乐能不能像一个翻译,把不同文化、不同语言的人,翻译成‘自己人’。”这首歌大概就是最好的证明:当中国嗓音与国际女声相遇,唱的早已不是某个国家的故事,而是我们共通的情感。

为什么刘欢的“对唱”总能深入人心?

说起来,刘欢的歌里,独唱更显功力,对唱却总藏着“化学反应”。究其根本,或许因为他的歌声里,有一种“包容的温度”——不管和谁合作,他从不抢戏,而是像一个引导者,让彼此的特长尽情绽放。

和莎拉·布莱曼,他唱出了“东西方对话”的大气;和毛阿敏,他唱出了“岁月沉淀”的温柔;和席依迪,他唱出了“人类共同体”的博爱。这些对唱,不是简单的“1+1=2”,而是“1×1=无限”——两个人的声音碰撞,擦出了比个人独唱更动人的火花。

写在最后:那些藏在歌里的“共鸣故事”

其实刘欢的男女对唱不算多,但每一首都像“老酒”,越品越有味道。它们或许没有好汉歌传唱度广,却在旋律里藏着音乐最本质的东西:不是技巧的堆砌,而是情感的传递。

下次当你听到相约一九九八的“相约永远”,听到我和你的“心连心”,或许可以闭上眼睛想想:在那些旋律里,你听到的,是两个歌者的对话,还是自己的故事?

毕竟,好的对唱从不是“表演”,而是“共鸣”。你说呢?