深夜刷手机,后台随机播放到好汉歌,前奏一起,方向盘不自觉跟着敲,“大河向东流啊”的调子冲出喉咙时,突然就笑了——这大概就是刘欢的魔力吧?他的歌好像从不是“听过就算”,而是像刻在DNA里的老朋友,多年不见,旋律一响,眼泪和回忆全跟着涌上来。

你有没有发现,无论你多少岁,总能准确跟唱刘欢的某一首歌?80后跟着弯弯的月亮哼“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,90后为千万次的问里的“千万里,我追寻着你”揪心,00后可能在我和我里找到“我穿越人海只为与你相拥”的共鸣。他的歌就像时光的坐标,每个阶段都有他的声音陪着,可仔细想想,为什么偏偏是他的歌,能让人记这么多年?

先不说别的,光这旋律,就够让人“上头”

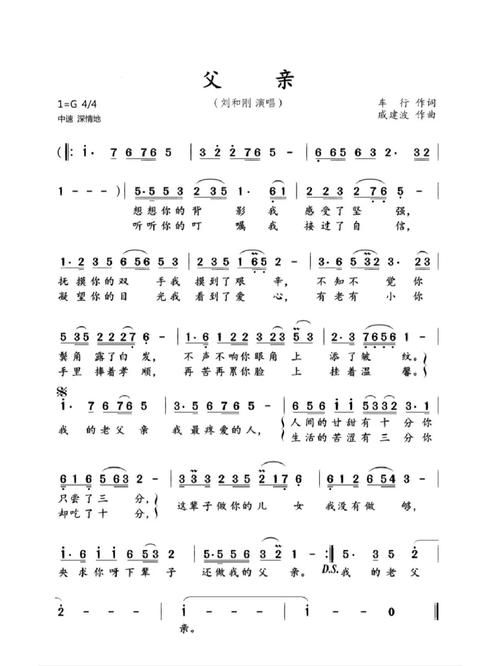

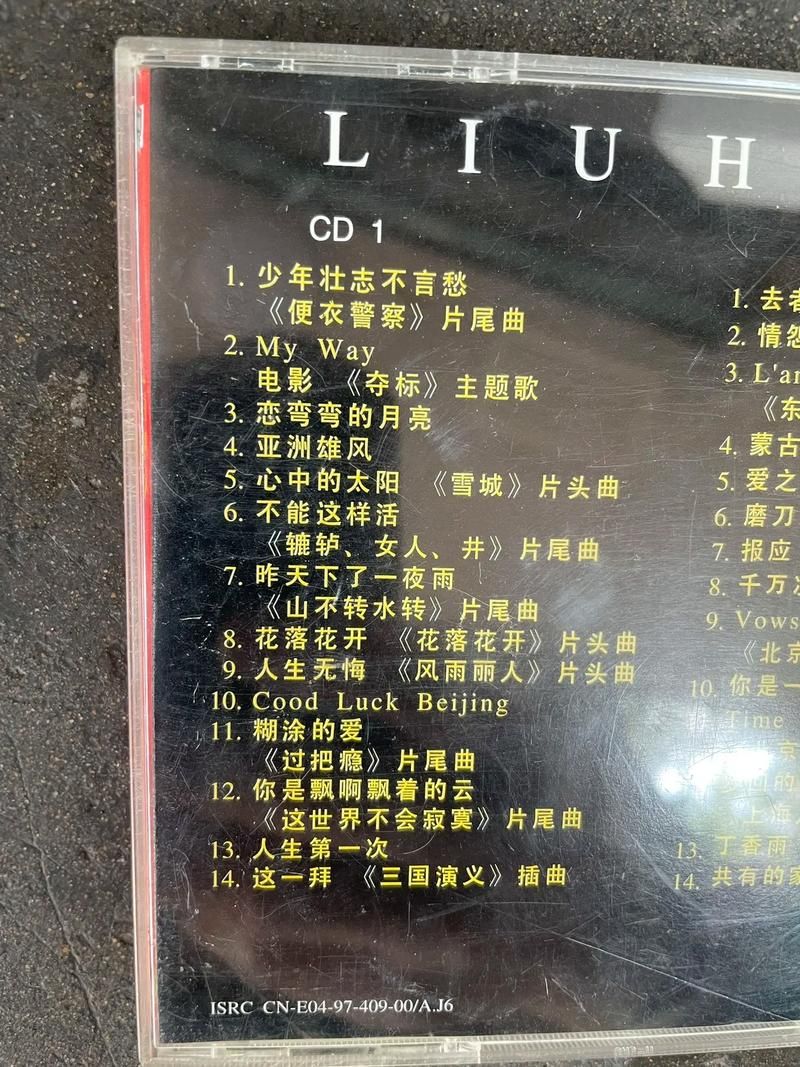

刘欢的歌,旋律里藏着一种“过耳不忘”的巧劲儿。当年李海鹰写弯弯的月亮,本来是给女歌手的,刘欢一唱,愣是把岭南水乡的温柔唱成了全国人民的共同记忆。前奏那几个钢琴音符一起,眼前就像有月亮洒在珠江上,晚风里有桂花的香——这种画面感,不是靠堆砌辞藻,而是旋律本身就带着“呼吸感”,高低起伏像在讲故事,听的人自然会跟着走进去。

再比如好汉歌,没玩儿花里胡哨的编曲,就是一把唢呐、几声鼓点,加上刘欢那“声如洪钟”的嗓子,唱出了梁山好汉的江湖气。当年电视剧水浒传火遍大江南北,这首歌跟着“宋公明明打祝家庄”的剧情一起传唱,大人小孩儿都会吼“Validity way”,你以为是因为火?其实是旋律里藏着“劲儿”,简单直接,但足够有记忆点,想忘都难。

后来他去歌手唱凤凰于飞,那几句“旧日我所喜,今日依然入眼,就是不再轻松笑mile”,用京剧韵味的腔调裹着沧桑,像把半生的故事都揉进了旋律里。弹幕有人说“这调子怎么像刻在心里”,没错,好旋律从不是“炫技”,是把情绪揉碎了,让你不知不觉就记住,什么时候想起来,心里都跟着颤一下。

歌词?那是能戳进人心的“大白话”

说句实在话,很多老歌的歌词现在看会觉得“尬”,但刘欢的歌,放今天听依旧贴切。为什么?因为他唱的从来不是风花雪月,是老百姓心里的“事儿”。

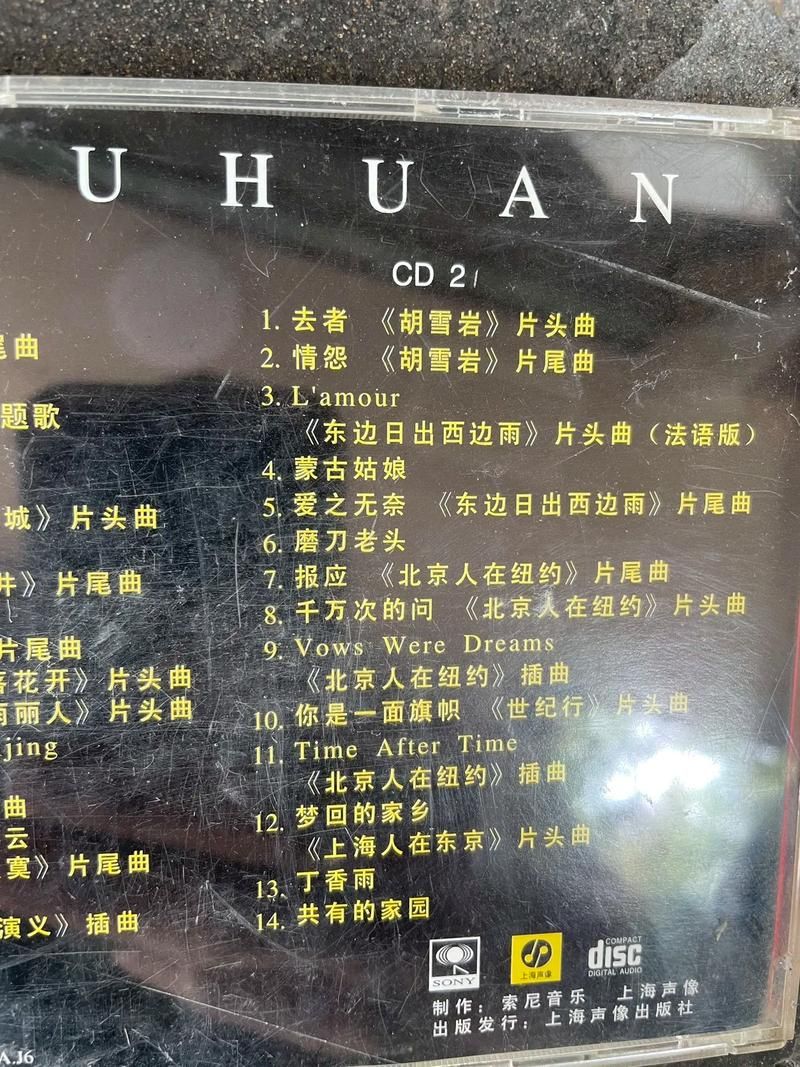

千万次的问写的是北京人在纽约里“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”的挣扎,丁点迷茫、执着,都藏在“我哀伤地凝望你”的歌词里,那时候多少人为了出国梦想背井离乡,听着听着就哭了。

从头再来更是绝了,“心若在梦就在,天地之间还有真爱看成败人生豪迈只不过是从头再来”,2002年国企改革下岗潮,这首歌成了无数人的“强心针”。后来刘欢在采访里说:“这不是喊口号,是告诉那些遇到难处的人,你跌倒了,还能站起来。”简单的大白话,却比任何华丽辞藻都有力量,所以它能记住,因为它说出了很多人的心声。

就连我和你,奥运会上“我和你,心连心,同住地球村”的歌词,简单得像小朋友说话,却把“世界一家”的温暖唱进了每个人心里。后来汶川地震、新冠疫情,每次听到这首歌,都像有一只手轻轻拍着肩膀说“别怕,我们在一起”。这样的歌词,怎么会忘?

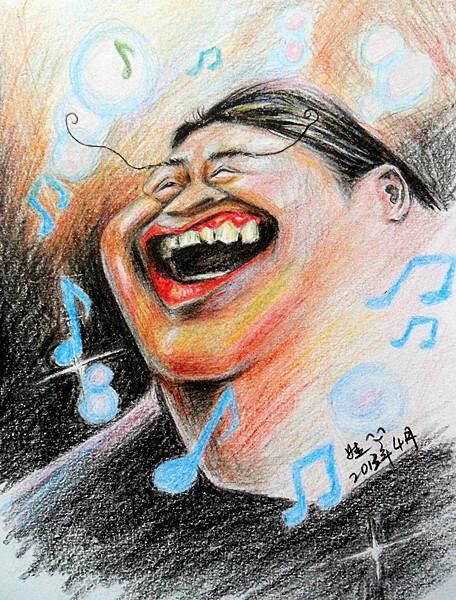

他的嗓子,是带着“故事感”的乐器

都说刘欢的嗓子是“老天爷赏饭吃”,但在我看来,他的声音最难得的,是“真”。没用技巧堆砌的高音,也没刻意煽情的颤音,就是稳稳地站在那儿,像一棵老树,声音里有岁月的沉淀,更有情绪的温度。

你听不能这样活,“多少追求随风去,多少理想化尘埃”,那调子不高,但每个字都像从心底滚出来,带着对生活的无奈和倔强,唱的就是普通人“日子得过下去”的拼劲儿。后来他唱独自美丽,声音里多了些沙哑,像中年人的深夜独白,反而比年轻时的清澈更有味道——因为他自己活明白了,唱出来的歌自然就有了“人味儿”。

最绝的是他唱不同歌的“切换感”。唱好汉歌时,他是“路见不平一声吼”的莽汉;唱弯弯的月亮时,他是“对着月亮诉衷肠”的温柔青年;唱凤凰于飞时,他又成了“看透世情悲欢”的智者。他的声音不是单一的“工具”,是能跟着歌曲变化的“故事载体”,你记住的不只是歌,更是他声音里的那个人。

时代需要这样的“歌”,我们才记住这样的他

说到底,刘欢的歌能让人记住,是因为他在“为时代而唱”。80年代,他用少年壮志不言愁唱出年轻人的热血;90年代,他用弯弯的月亮留住乡愁,千万次的问记录出国潮的迷茫;新千年,从头再来给下岗工人力量,我和你把世界的温暖连成片。他的歌从不是脱离现实的“空中楼阁”,是踩在时代土地上的声音。

现在多少歌,火得快忘得也快,因为只是“昙花一现”的流量。刘欢的歌不一样,它刻着一代人的集体记忆:是爸爸开车时放的好汉歌,是妈妈哼着弯弯的月亮做饭的背影,是你失恋时循环的千万次的问。这些歌早就不是“音乐”,是时间的容器,装着我们的过去,也陪着我们的现在。

所以为什么刘欢的歌总让人忘不掉?因为他的旋律里有时光,歌词里有真心,声音里有故事,歌里有你我他。

下次再随机到他的歌,不妨把声音调大一点——或许你会发现,让你记住的从来不是某首歌,是那些歌里,你曾经的模样。