1993年的冬天,我趴在老式录音机前,翻来覆去地按着“倒带”键。磁带的A面已经磨得发白,可高山上流云的前奏一响,还是会让人猛地从作业本上抬起头——窗外的梧桐叶正簌簌地落,奶奶在厨房熬着冰糖雪梨,而刘欢的声音,像从高远的天空飘下来,落在每个人的耳朵里,软得能掐出水。

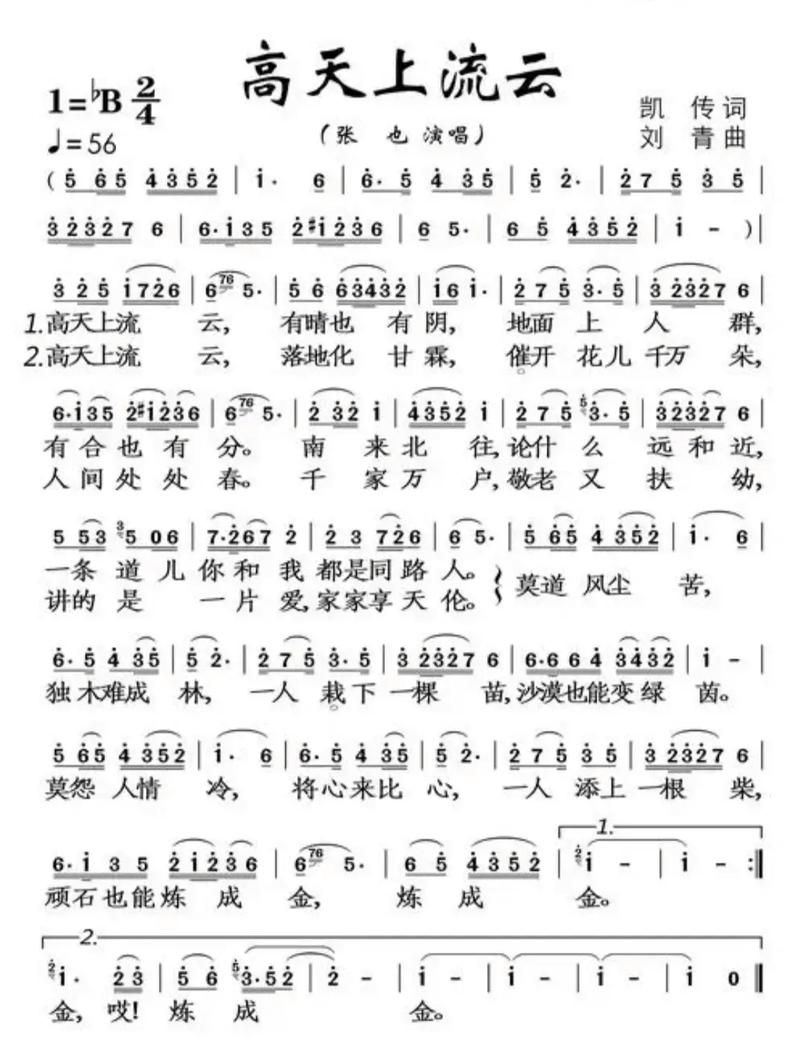

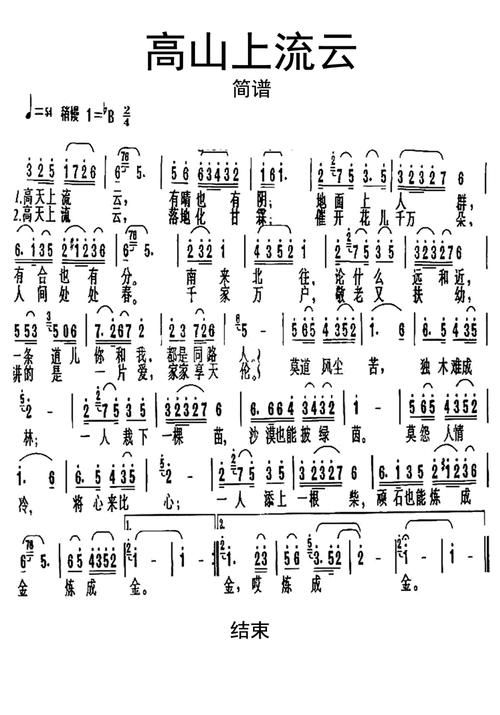

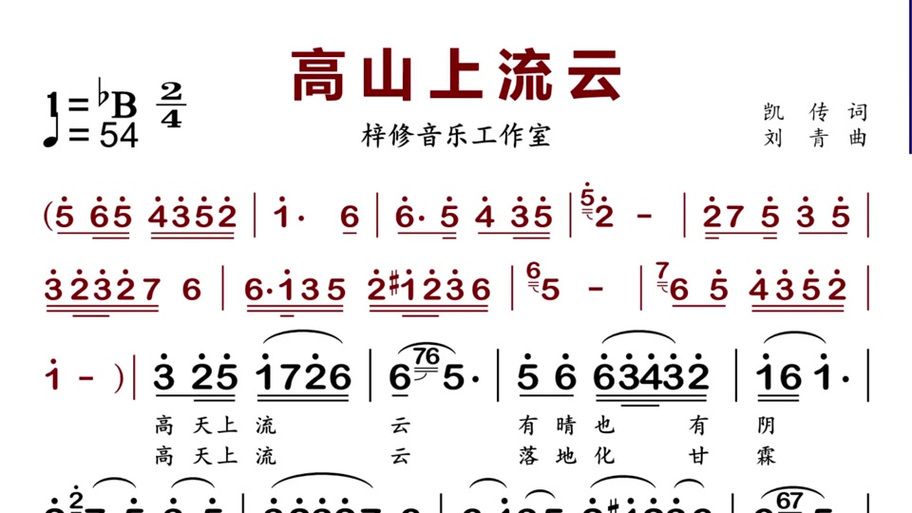

这首歌太“简单”了。没有华丽的转音,没有鼓点密集的编曲,甚至歌词都像大白话:“高山上流云,嘿~捧着浪花sun;细细的流水,哟~抱着青山绕……”可你闭上眼听,眼前却全是画面:是云卷云舒的晴空,是蜿蜒盘旋的山路,是田埂上扛着锄头的农人,是黄昏里炊烟袅袅的村庄。它不像是在唱歌,倒像是一个老友坐在你身边,慢悠悠地给你讲光阴里的故事。

很多人知道刘欢,是因为好汉歌里的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里的“岁月 Away Away”。但高山上流云不一样,它像是他所有作品里最“沉静”的一首——没有“大河奔涌”的豪迈,也没有“弯弯忧伤”的缠绵,只是用醇厚的嗓音,铺开了一幅水墨丹青。

你发现没有?他唱“高山”时,声音里带着山的厚重,像是从石缝里长出来的;唱“流云”时,又轻得像云,能顺着风飘进你心里。这种“刚柔并济”,后来成了刘欢的标签,但在这首歌里,它更像是一种本能——他把对土地的眷恋,对生活的热爱,都揉进了每一个音符里。

我后来才知道,这首歌是电视剧好人燕居谦的插曲,讲的是一个普通档案员平凡的一生。刘欢在录音时,拒绝了太多“技巧性”的处理,只是跟着旋律走,像在和燕居谦对话。他说:“这首歌不用‘飙’,也不用‘炫’,就唱出咱们老百姓自己的样子,最打动人。”

二十年后,我在某个音乐节的现场,听见全场几万人一起合唱高山上流云。那一刻,台上的刘欢头发已经有些花白,台下的人群里有和我一样,戴着耳机听着这首歌走过高考场的“中年人”,也有跟着爸妈哼唱调调的“00后”。

“人间自有真情在,风雨同舟共承担”——当这句歌词响起时,我身边的年轻人突然红了眼眶。他们或许不知道这首歌背后的故事,却能从旋律里听出“家”的温暖,从歌词里品出“活着”的力量。

经典从来不是刻在石碑上的名字,而是能穿过时光,落在不同人心里的一粒种子。就像高山上流云,它可能没有惊艳的出世,却用最朴素的真诚,成为了一代人的“精神BGM”。

现在,你打开音乐软件,还能搜到这首歌。哪怕已经过去了三十年,前奏响起的瞬间,你还是会想起某个夏天的傍晚,坐在爷爷的老藤椅上,看天边的云彩慢慢变红——刘欢的声音,就是那片云,裹着岁月的温度,一直都在。

所以,你有多久没听过高山上流云了?这一次,不妨戴上耳机,再听听那片“云”里,藏着我们怎样的青春。