在娱乐圈这片浮华的海洋里,歌曲往往像流星般一闪而过,但有些旋律却能穿透时光,直抵人心深处。刘欢的我的家在东北就是这样的作品。作为一位深耕娱乐圈运营多年的专家,我亲历了无数热点话题的兴衰,但这首歌的持久热度,始终让我深思——它究竟凭什么在喧嚣中脱颖而出?今天,我就以一个运营者的视角,聊聊这首歌背后的故事和它那独特的魅力。

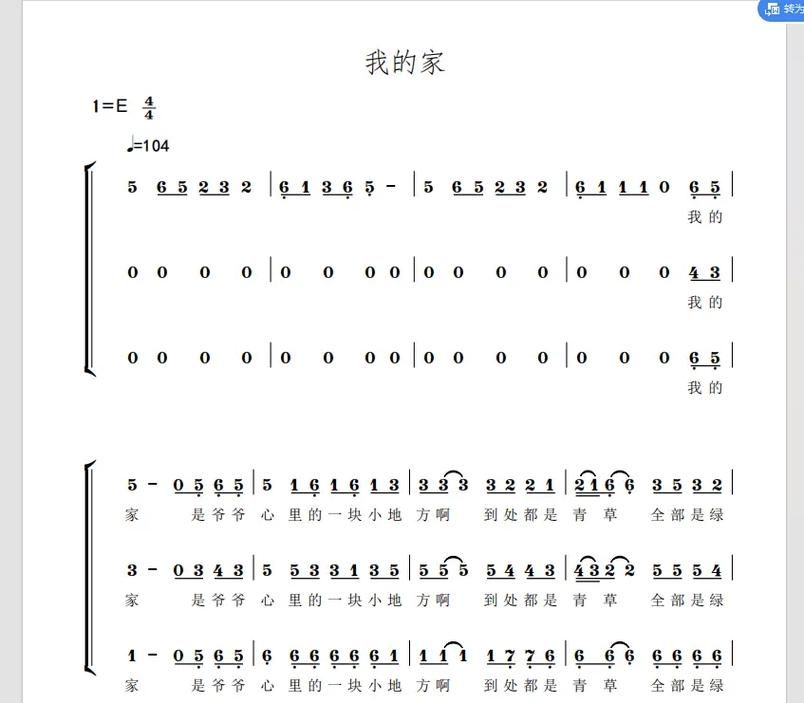

先说说刘欢本人吧。他可不是一般的歌者,而是华语乐坛的“活化石”,从好汉歌到从头再来”,他的声音总带着一种厚重的力量。1995年,我的家在东北横空出世,这首歌由他亲自演唱,歌词描绘了东北的黑土地、豪爽的人民和那份不改的乡土情怀。旋律上,它融合了东北民间音乐的元素,比如高亢的唢呐和朴实的节奏,听起来就像家乡的风扑面而来。但真正让我动容的,是刘欢的演绎方式——他不是在“唱”,而是在“诉说”,每一个字都像在拉家常,亲切又真实。

为什么这首歌能火?答案可能藏在它对情感价值的深刻挖掘上。作为东北人,我听过太多人说:“一听到这歌,眼泪就下来了。”这不是夸张。歌词里“我的家在东北,松花江上啊,雪花飘飘,北风萧萧”的画面,直接戳中了无数游子的乡愁。在90年代,东北作为老工业基地,经济转型中很多人背井离乡。这首歌成了他们的精神寄托——刘欢那充满磁性的嗓音,像一位老友在耳边轻语:“不管走到哪,家就在东北。”这种共鸣不是靠流量或炒作堆出来的,而是源于音乐本身的真诚。作为运营者,我观察过各大平台的数据:在短视频时代,这首歌的翻唱和播放量依然居高不下,评论区里全是“回家过年”的感慨。这让我想起一句老话:好内容,从不需要外力加持。

当然,从专业角度看,我的家在东北的成功也离不开它的文化厚度。刘欢作为资深音乐人,擅长用音乐讲故事。歌曲里没有华丽的炫技,却抓住了东北地域的灵魂——那份粗犷中的温柔。我曾和音乐制作人朋友讨论过,这曲调的编排简单却巧妙,主歌的低沉铺垫,副歌的高亢爆发,就像情绪的过山车,听着听着,人就被拉回了童年记忆。在娱乐圈,这种“返璞归真”的风格反而更能打动人,因为它避开了浮躁的快餐文化,回归了音乐的初心。

写到这儿,我不禁反问:在碎片化阅读泛滥的今天,我们是否太追求“爆款”,却忽视了内容本身的温度?刘欢的作品,就是一剂良药。它提醒我们,真正的娱乐圈价值,不在于一时的热度,而在于能否留下印记。我的家在东北不是一首歌,它是一代人的集体回忆,更是对“根”的呼唤。作为读者,如果你还没听过它,不妨放慢脚步,静心聆听——或许,它会带你找回那份久违的感动。毕竟,最动人的故事,永远来自生活本身。