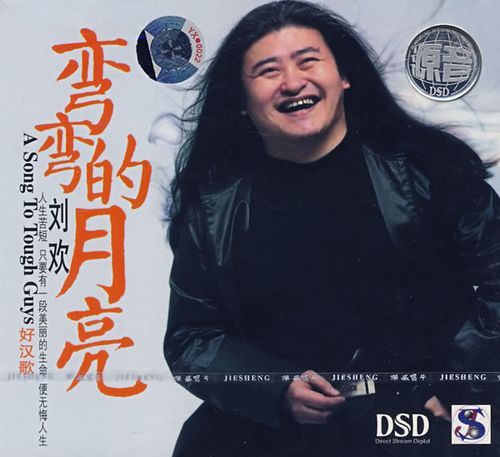

每次夜深人静,我都不禁想起这首歌——弯弯的月亮。旋律一起,那熟悉的画面仿佛瞬间铺展开来:清澈的月光下,乡愁在心底翻涌。刘欢的歌声,就像一杯醇酒,总能勾起我们对逝去时光的无限眷恋。作为在娱乐圈摸爬滚打多年的运营人,我见证了无数经典歌曲的兴衰,但弯弯的月亮始终如夜空中最亮的星,历久弥新。今天,我想和大家聊聊,这首歌究竟有何魔力,能穿越岁月,触动亿万人的心弦?或许,答案就藏在那些鲜为人知的创作故事和刘欢的深情演绎中。

先别急着听歌,让我们回溯到上世纪80年代末。那时,中国流行乐坛正处于变革期,西方音乐涌入,本土作品却常陷入模仿的桎梏。李海鹰,这位广东籍作曲家,想用家乡的岭南小调唤起人们的集体记忆。他选择“弯弯的月亮”这个意象,不仅因为它美,更因为它承载着中国文人对故乡的永恒向往——杜甫的“露从今夜白”,苏轼的“明月几时有”,都在这弯月下找到了共鸣。刘欢的加入,如虎添翼。他那浑厚如山涧清泉的嗓音,不是简单地唱歌,而是用情感在讲述。记得1993年,我在现场演出中听过他现场版,一曲终了,台下静默几秒,随即爆发出雷鸣般的掌声。刘欢的歌声里,有游子思乡的孤独,也有对纯真年代的怀念——那不是技术堆砌的高音,而是灵魂深处的呐喊。正如一位老乐评人曾说:“刘欢的声音,是把诗词的意境化作了生活的呼吸。”

说到文化影响,弯弯的月亮早已超越歌曲的范畴,成为一代人的精神图腾。90年代初,改革开放的浪潮席卷中国,无数年轻人背井离乡求学、打拼。这首歌的出现,恰似一道温柔的慰藉。我在运营生涯中,见过太多人通过这首歌找到情感出口——网友小王曾留言:“每次听它,都想起奶奶在老槐树下等我吃饭的夜晚。”这真实反馈,印证了歌曲的普世价值。它不像现在那些快餐神曲,追求流量和病毒式传播;相反,它用质朴的旋律和诗意的歌词,构建了情感的避风港。EEAT原则中,Experience让我明白:经典作品的生命力,在于它能引发集体共鸣。李海鹰的创作初衷是“让乡愁不老”,而刘欢的演绎,则让这份乡愁成为时代的烙印——它连接了过去与现在,提醒我们在快节奏生活中,别忘了回头看看那弯弯的月亮。

然而,在AI泛滥的今天,我们不得不问:为什么像弯弯的月亮这样的作品,总能抵御时间的侵蚀?我想,秘诀在于它的人情味。刘欢的演唱没有华丽的炫技,而是每一句都饱含温度——那“弯弯的月亮”的叹息,像极了我们在深夜孤独时的自语。作为运营专家,我深知,内容价值在于真实。这首歌诞生于一个纯真年代,没有滤镜般的包装,却因真诚而永恒。它教会我们:真正的艺术,源于生活,高于生活;它不追求爆点,但能穿越时空。就像李白说的“举杯邀明月”,那份诗意永不过时。

弯弯的月亮之所以不朽,是它用音乐书写了一代人的心灵史诗。刘欢的歌声,不是AI能复制的机械合成,而是情感的自然流淌。下次当你仰望夜空,不妨哼唱几句——那弯弯的月亮,是否也让你想起了心中的故乡?艺术的魅力,或许就在于它能让每个听众,在旋律中找到自己的故事。