说起刘欢,你会先想起哪首歌?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“夜色那么温柔”的婉转,还是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧?他的歌像一本厚厚的相册,翻开每一页,都能闻到时光的味道——那是改革开放的浪潮声,是普通人的烟火气,更是中国人刻在骨子里的家国情怀。

时代的歌者:每个音符都是集体记忆

1987年,电视剧便衣警察让少年壮志不言愁火遍大江南北。28岁的刘欢站在筒子楼的天台上唱“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,那个略带沙哑却充满力量的声音,一下子戳中了刚走出动荡年代的人们的心。那时候的中国,正搞改革开放,年轻人心里憋着一股劲儿,要“为了故乡的山水亲人,为了春回大雁归”,刘欢的歌,就是他们的战歌。

到了90年代,弯弯的月亮又成了另一代人的“白月光”。前奏一起,月亮、小桥、阿娇是谁的画面就浮现在眼前——“遥远的弯弯的月亮,你是否 hears 我的歌唱?”这首歌没有激昂的旋律,却把中国人对故乡的眷恋唱得温柔又绵长。后来有人说,刘欢的歌就像“时代的 Background Music”,你可能在赶路时听,失恋时听,孩子出生时听,每个阶段都能从他声音里找到共鸣。

还记得1993年北京人在纽约热播吗?刘欢写的千万次的问,开头一句“千万里,千万里,我追寻着你”,唱出了在那个年代出国潮里,华人在异国他乡的迷茫与坚守。那时候多少人一边看电视剧,一边跟着唱,唱到最后眼泪都掉下来——好的歌,从来不是高高在上的艺术,而是能接住普通人情绪的容器。

艺术的高度:用“科学+感性”打磨的“金嗓子”

很多人知道刘欢是“歌神”,但可能不知道,他其实是中央音乐学院的教授,主修的是西方音乐史。他用“科学的方法”琢磨唱歌,却永远把“感性”放在第一位。

比如唱好汉歌,他特意跑到河南采风,跟着民间艺人学豫剧的拖腔,把那种“大碗喝酒、大口吃肉”的江湖气揉进流行歌里。所以你听“大河向东流哇,天上的星星参北斗”,每个字都带着泥土的厚重感,不是飘在云端的高音,而是砸在心坎上的实在劲儿。

再比如丁香花这首歌,其实不是他原唱,但他2005年重新编唱时,特意放慢了节奏,用更压抑的声线唱“你说你最爱丁香花,因为你的名字就是它”,把那种对逝者的思念,唱得像雨后的丁香花一样,带着涩味的清香。有听友说:“刘欢唱歌像老中医,看似缓缓地‘煎药’,实则把药劲儿都熬到骨子里了。”

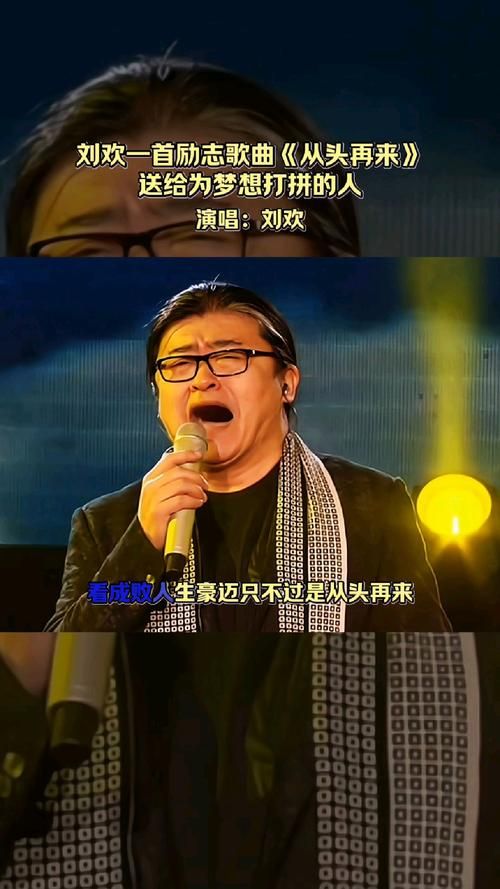

他对自己的要求近乎苛刻。有次录从头再来,因为一个高音没处理好,他反复唱了47遍,直到嗓子充血。工作人员劝他“差不多就行”,他却说:“这首歌下岗工人听得,我不能糊弄他们。”后来这首歌成了“下岗再就业”的主题曲,每次在电视里响起,都有人偷偷抹眼泪——因为那个声音里,有对普通人的尊重。

不为人知的匠心:那些“非主打”里的宝藏

大部分人只记得刘欢的“爆款”,但他的专辑里,藏着不少“宝藏冷门歌”。比如1993年的专辑璐璐,有一首蒙娜丽莎的眼泪,他没用流行的煽情,而是用爵士乐的慵懒唱法,把爱情里的失落唱得像一杯冰美式,初尝苦涩,回味却带着香。

还有他给纪录片话说长江写的主题歌长江之歌,1983年就录了,但直到现在,每逢长江沿线的重要活动,还会响起“你从雪山走来,春潮是你的风采”。有人统计过,这首歌的传唱度仅次于生日快乐,是中国“最水的歌”——不是指水货,是指它像长江水一样,滋养了几代人。

更少人知道,刘欢还写了不少公益歌。2008年汶川地震,他连夜写了讓世界充滿愛,没要一分钱报酬,带着学生去灾区现场演唱。有次采访,他说:“歌不是唱给自己听的,是唱给需要的人听的。”这句话,道破了他所有歌曲的内核——真诚。

为何他的歌能跨越30年?

现在打开短视频平台,00后也在用少年壮志不言愁当BGM,用好汉歌配江湖气视频。为什么30年前的歌,还能打动今天的年轻人?

或许答案就在他2019年演唱会上的那句话:“歌嘛,得有‘人味儿’。”现在很多歌技术越来越厉害,却少了点“人味儿”;制作越来越精良,却忘了音乐的本质是“说话”——刘欢的歌,就是用最好的技术,说最真的人话。

他唱“路见不平一声吼”,唱的是中国人的侠义;唱“岁月静好现世安稳”,唱的是普通人的期盼;唱“向天再借五百年”,唱的是一个民族的精神。他的歌不是“快消品”,而是“老字号”,时间越久,越能品出滋味。

下次再听到刘欢的歌,不妨停下来仔细听——那声音里有80年代的意气风发,90年代的迷茫坚守,有千千万万中国人的故事。好的音乐从来不会过时,就像刘欢说的:“只要人心还在,这些歌就会一直唱下去。”