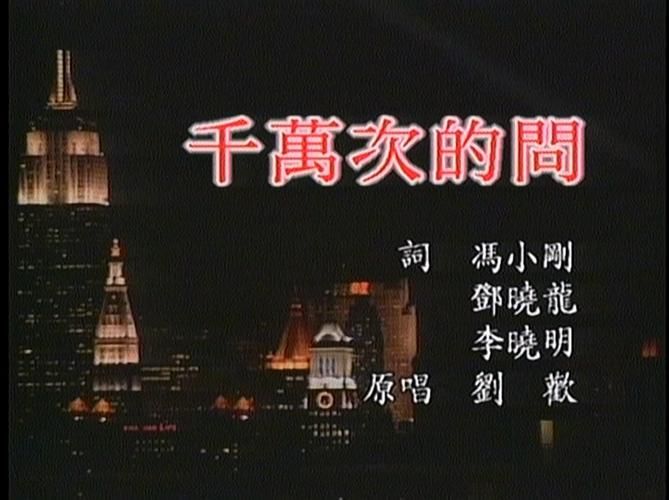

2013年的中国好声音舞台上,一个戴着黑框眼镜、穿着格子衬衫的年轻人,站在刘欢转身后的导师椅上。他唱着趁早,歌词里“就算得了冠军也不代表我的选择”被吼出几分倔强。坐在旁边的刘欢,摘下眼镜擦了擦眼角,对着镜头说:“这是老天爷赏饭吃的嗓子。”这个年轻人叫李琦,那年24岁,成了那英组的冠军,更是刘欢口中“不可多得的璞玉”。

十年后,当人们再提起李琦,搜索框里的关联词却多了“过气”“销声匿迹”。而更让人唏嘘的是,当年那个被刘欢亲手提点、一路护航的徒弟,如今似乎早已“背叛”了师门——公开场合几乎不提刘欢,合作更是遥遥无期。到底发生了什么?那个曾让刘欢动容的少年,怎么就成了圈内人口中的“白眼狼”?

刘欢的“偏爱”:从台上到台下的全情托举

在好声音的舞台上,刘欢对李琦的偏爱几乎是藏不住的。四强战时,李琦选了一首我的眼泪不是为你而流,唱到副歌部分突然失声,台下一片嘘声。所有人都以为他要被淘汰,刘欢却第一个站起来,对着镜头和现场观众吼:“你们不许嘘!他是我见过最有音乐性的人!”

后来,李琦拿了全国总冠军,媒体追着问“想对导师说什么”,他脱口而出:“刘老师是我见过最纯粹的音乐人。”刘欢没有参加李琦的庆功宴,却托人送去了一套限量版的音乐典籍,附了一张纸条:“慢慢读,别着急。”

比赛结束后,刘欢把李琦接到自己家里,泡着茶聊了三个下午的音乐。他甚至提出要帮李琦做专辑:“你不用想流量,不用担心市场,我们就做你想听的歌,我帮你把关。”那时候的李琦,像揣着张藏宝图的探险家,眼里全是光。

转折点:从“做艺术”到“要流量”的分岔路

李琦的第一张专辑,确实没让刘欢费心。主打歌我知道带着点民谣的质朴,又藏着年轻人特有的冲劲儿,上线三天就破了千万播放。刘欢在某个音乐节后台见到他,拍了拍他的肩膀:“保持住,慢慢来。”

但娱乐圈的“慢慢来”,从来都是奢侈品。李琦的团队开始焦虑:“刘老师那套‘艺术至上’的路子,咱们等不起。你现在是冠军,得趁热打铁,上综艺、拍广告、接商演,热度不能掉。”

李琦犹豫了。他想起刘欢说的“音乐是慢慢熬的”,又想起团队说的“不进则退”。终于,在一次音乐节采访中,他第一次没提刘欢,反而说:“我现在更想尝试流行电子,跟着市场走才有活路。”

这话传到刘欢耳朵里时,他正在给学生们上课。有学生问:“老师,李琦好像变了风格?”刘欢笑了笑,没接话,只是把黑板的谱子擦掉,写下一句话:“心不定,曲就飘。”

“背叛”背后:是忘恩负义,还是成长的无奈?

李琦的选择,在圈内引发了不小的讨论。有人说他“翅膀硬了就飞”,连带刘欢的悉心栽培都抛在了脑后;也有人觉得,“年轻人总要为自己搏一把,刘老师那么大度,不会介意的”。

但真相可能没那么简单。李琦曾在深夜直播时说过实话:“我压力大到整宿睡不着。刘老师觉得我该写传世的歌,可公司觉得我该写能火的歌。我夹在中间,像被撕成两半。”他试过坚持做刘欢风格的歌,结果专辑销量惨淡,公司放话:“再这样,就雪藏你。”

后来,李琦接了不少代言,上了好几档综艺,甚至参加了选秀节目当导师。有次在后台,刘欢也来录制节目,两人碰了个正着。李琦想上去打招呼,却被经纪人拉住:“刘老师现在专注于教学,别去打扰。”

再后来,李琦的歌越来越少,商演也越来越接地气——婚礼、开业、乡镇节庆,只要有钱,档期都腾得出。而刘欢,几乎从大众视野里消失了,偶尔出现在大学的音乐讲座上,依旧谈着“音乐的初心”。

娱乐圈的真谛:师徒一场,是束缚还是成全?

说到底,李琦和刘欢的故事,不过是娱乐圈师徒关系的一个缩影。有多少徒弟曾被导师“力捧”,又有多少徒弟最后成了“陌路人”?是徒弟不懂感恩,还是道不同不相为谋?

或许,真正的师徒情,从来不是“你必须听我的”,而是“我尊重你的选择”。就像刘欢在采访里说的:“音乐是自由的,他想去闯,就让他闯。路是他自己的,摔了疼了,自然会知道什么是对的。”

而李琦,如今已人到中年,唱的歌依旧没多少人听,但偶尔开直播,还是会哼起当年在好声音舞台上的趁早。弹幕里有粉丝问:“还想念刘欢老师吗?”他顿了很久,打下一行字:“会。等下一张专辑做出来,一定请他听听。”

你看,娱乐圈的聚光灯再亮,照不亮心里的遗憾;但只要音乐还在师徒之间,那些所谓的“背叛”,或许不过是成长的阵痛。毕竟,最珍贵的师生情,从来不是永不分离,而是兜兜转转,心里总有彼此的位置。