提到刘欢,如今大家想到的多是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是从头再来里透着力量的沧桑。但如果你把时间拨回八九十年代,会发现这位如今被奉为“殿堂级歌手”的大师,当初正是靠着一首首“扎心又走心”的成名曲,一步步从音乐学院教室唱进了全国观众心里——甚至有人开玩笑说:“那是整个华语乐坛最后的‘纯真年代’,歌是用来‘讲’的,不是用来‘演’的。”

从研究生到“国民歌手”:一首主题曲如何唱响一个时代?

1987年,电视剧便衣警察播出,主题曲少年壮志不言愁跟着火了。但很少有人知道,当时唱这首歌的刘欢,还是中央音乐学院音乐系的研究生——他白天在教室里研究西方音乐史,晚上就抱着吉他,把“几度风雨几度春秋”的基层警察故事,唱成了街巷里人人能哼的旋律。

“这首歌的词是黎汝清写的,曲是当面向刘欢‘即兴交代’的。”后来便衣警察导演林汝为回忆,当时剧组找了好几个歌手都觉得“少了那股劲儿”,直到刘欢开口——他没有用华丽的转音,却把“金戈铁马气吞万里如虎”的壮志,和“峥嵘岁月何惧风流”的柔情,揉进了最朴实的真假声转换里。更绝的是,他把京剧韵白里的“吐字归音”用进了流行唱法,比如“愁”字尾音微微下沉,像极了电视剧里警察擦枪时,那种隐忍又坚定的眼神。

这首歌火了有多疯?据当时音像店老板回忆:“磁带的货刚摆出来,上午进的货下午就卖断货,有顾客为买一盘带子,在店里等了三小时。”甚至有老师说:“80年代的学生,没人不会唱少年壮志不言愁,它是那代人的‘青春BGM’。”

但真正让刘欢“封神”的,其实是这首歌?

要说刘欢的“成名曲”,很多人会立刻抢答少年壮志不言愁。但如果你问老乐迷:“哪首歌让你第一次觉得‘刘欢不是凡人’?”答案大概率是1990年的弯弯的月亮。

这首歌的作者是广东音乐人李海鹰,原本是一首带着岭南民谣味的“小歌”,但刘欢的演绎,直接把它唱成了“中国流行音乐的教科书版本”。他没有刻意模仿当时的“港台风”,反而用醇厚的中音区,像老朋友讲故事一样,把“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”的乡愁,唱成了穿透岁月的共鸣。尤其是副歌“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,几乎没有炫技,却让每个听着邓丽君、罗大佑长大的人,突然读懂了“乡愁”两个字。

1991年,刘欢带着这首歌上了央视春晚,后台有工作人员记得:“彩排时他还没唱完,台下就已经有人在擦眼泪。”这一年,弯弯的月亮火遍两岸三地,香港媒体甚至称他“内地第一个‘用实力说话’的流行歌手”——要知道,在那个“四大天王”主导市场的年代,一个内地歌手能打破地域壁垒,靠的从来不是颜值,而是唱功里藏不住的“文化底气”。

为什么刘欢的成名曲,总能“过时不过气”?

现在回头看刘欢的成名曲,你会发现一个有意思的现象:少年壮志不言愁诞生于改革开放初期,人们刚从“高大全”的英雄叙事里走出来,需要一种“接地气”的英雄主义;弯弯的月亮恰逢市场经济浪潮袭来,城市化让很多人第一次离开故乡,歌里的乡愁成了集体情绪的出口。这或许就是刘欢的“聪明”之处——他从不刻意“追流行”,而是用音乐捕捉时代情绪,再用最本真的嗓音把情绪“翻译”成旋律。

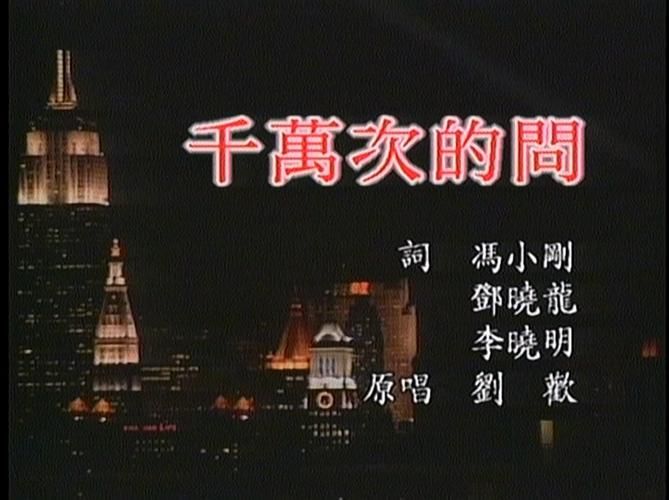

更难得的是,他成名后没有“躺平”。从1993年为北京人在纽约唱千万次问,到2018年为流浪地球唱带着地球去流浪,他总能在不同时代,用同样的真诚,唱出最打动人心的歌。就像有一次采访,被问“为什么能火这么多年”,他笑着说:“因为我从来没把唱歌当‘工作’,就是想把自己觉得重要的东西,唱给更多人听。”

所以回到开头的问题:少年壮志不言愁无疑是刘欢的“成名起点”,但真正让他成为“刘欢”的,是那些像弯弯的月亮一样,藏在旋律里的岁月、情怀和从不妥协的音乐态度——毕竟,在这个“流量为王”的时代,能让人记住一辈子的歌,从来都不是靠炒作,而是靠一句句唱进了心里。