咱们说起刘欢,脑海里总先跳出几个画面:春晚舞台上的好汉歌,雄浑得像从黄河里捞出来的嗓子;我是歌手里抱着吉他弹唱从前慢,眼镜片后的眼睛里全是故事;或是课堂上抱着吉他和学生开玩笑,“来,这段旋律咱们试试用布鲁斯玩出点新花样”。可很少有人会去细想——这位从80年代唱到现在的“歌坛常青树”,这些年到底在“工作”什么?是忙着开演唱会?还是频繁上综艺?

答案恐怕会让很多人意外:刘欢的工作,早早就超越了“唱歌”本身,更像一个藏在音乐里的“守夜人”,白天写歌、教学生,晚上翻着音乐史料琢磨“下一个音符该怎么安放”。他总说:“音乐这东西,得先把‘根’扎深了,枝叶才不会乱晃。”这话听着朴素,可细看他的工作日常,你会发现:这哪是“工作”,分明是用一辈子在给音乐修桥铺路。

先问个扎心的问题:当流量明星都在“拼数据”时,刘欢在“拼什么”?

2013年我是歌手第一季,47岁的刘欢一出手就让人愣住了。别的歌手排练到凌晨改歌词,他揣着本西方音乐史在后台啃,说“这段巴赫的赋格,能不能加到前奏里?”唱弯弯的月亮没拿冠军,观众比他还急,他却笑:“挺好,说明大家听出来了,这不是我最好的状态。”后来总决赛唱往日时光,他坚持用交响乐团伴奏,彩排时指挥嫌某个弦乐段落“太软”,他带着乐队从下午五点练到夜里十一点,保安敲门提醒“该锁门了”,他摆摆手:“再磨会儿,这小节要是飘了,对不起听众的票钱。”

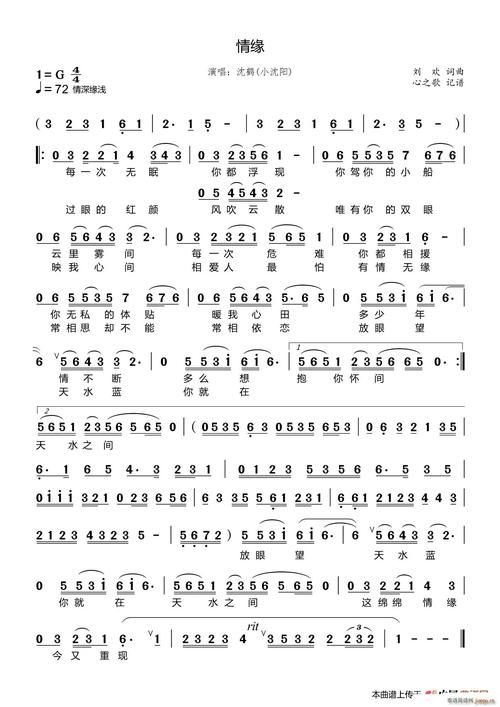

现在回头看,那季节目里最火的歌是甄嬛传的凤凰于飞,刘欢写这首歌时,没碰过电脑,全是手写谱子,连转音都标注着“此处需如流水,缓而不断”。有次他女儿好奇问:“爸,现在都用数字编曲,您还这么折腾图啥?”他指着谱子上的一个颤音说:“你看这个音,是我当年听陕北老汉唱信天游时记下的,‘抖’一下心里才颤。要是直接用合成器调,就丢了那个‘土气’的魂——可音乐的灵魂,不就藏在这些‘土里土气’的细节里?”

后来有媒体算过,从1988年唱少年壮志不言愁到现在,刘欢正式发行的歌曲不过60多首,平均一年不到两首。这个数字在娱乐圈连“十八线小透明”都比不过,可他不在乎。“歌不是发出来的,是‘捂’出来的。”他说好汉歌时,光电视剧水浒传的配乐就磨了三个月,跑到山东梁山跟着渔民号子学“呼麦”,最后那句“嘿咻嘿咻哟”,原本想用美声唱法,试了十几次觉得太“正”,改成带着沙土味的呐喊,“这才像给好汉配的歌”。

当别人都在问“怎么让歌火起来”,他只琢磨“怎么让歌立得住”。这大概就是他最“狠”的地方:在流量能换热搜的年代,偏偏选了最笨的“笨办法”——用时间换质量。

再想想:当“导师”都在制造“爆款学员”时,刘欢在教什么?

从中央音乐学院音乐系讲师,到中国好声音歌手的节目导师,刘欢的“教师”身份,比许多专业教授更“接地气”。但你要问他带学生“有没有秘诀”,他会摆摆手:“哪有什么秘诀,就是让他们别急着当‘明星’。”

有个上过他课的学生回忆,第一次见刘欢,他没聊乐理,反而放了一段自己年轻时在胡同里录的磁带:“你听,这是1987年我在鼓楼边上录的,自行车铃、卖糖葫芦的吆喝,全混进去了。那时候写歌哪想什么‘风格’,就是想把心里想的、耳朵听的,都装进去。”后来这个学生想写首“网红歌”,刘欢直接把他拉到学校旁边的小卖部:“去,坐这儿听一小时,数数街上几种喇叭声,回来跟我说‘你的歌要写给谁听’。”

中国好声音那几年,别的导师忙着帮学员改“抓耳的hook”,刘欢却总在“挑刺”。有个学员高音唱得炫技,台下掌声雷动,他却皱眉:“你把这音劈成两半,是想告诉大家‘我能唱高音’,还是想告诉大家‘这首歌想说啥’?技术是工具,别把自己当工具。”后来那学员改了唱法,把高音用在情感爆发点上,反而火了。有人跟刘欢“邀功”,学员红了是不是该多捧捧,他说:“捧?他要是忘了音乐是为啥唱的,红得快,凉得更快。”

他带研究生,第一堂课的作业是“抄一份贝多芬第九交响曲总谱,一个音符不能错”。学生抱怨“现在都用电脑记谱了”,他瞪眼:“抄谱不是让你当抄写员,是让你摸着大师的‘指纹’——他为什么这里用长笛,那里用圆号?你抄十遍,比你看十遍理论管用。”去年有个学生凭借融合京剧元素的原创作品拿了国际奖,记者采访“秘诀”,学生说:“刘老师说过,‘音乐得有‘根’,你的根在哪儿,就往哪儿长,别羡慕别人的枝叶能扎天’。”

说到底,刘欢的“工作”从不是打造“明星流水线”,而是让学生先学会当“懂音乐的人”。这比造网红难多了,可他觉得“值”——“音乐这行当,最怕的是‘空心’,装满了技巧,却装不下一句真心话。”

最被忽略的“工作”:那个给音乐修桥铺路的人,从不为自己“搭台”

很少有人知道,刘欢这些年悄悄做了多少“傻事”。比如2018年,他发起“古乐复原计划”,自掏腰包请了几位民乐老艺人,花了两年时间复原失传的唐代敦煌古谱。有人说“这项目既不赚钱,又没流量”,他却带着团队把复原后的旋律编成交响乐,免费给学校乐团演出,“现在孩子只知道流行歌,得让他们知道,咱们的根有多深。”

还有疫情期间,他开了场“云端音乐会”,没拿一分钱报酬,特意选了医护人员爱听的奉献“歌里有他们的样子”。演出结束后,有年轻医生发微博说:“刘老师唱到‘你用你那母亲的温情,送送这一路风雨’时,我们科室20多个人都在屏幕前哭了。”后来他转发了这条微博,配了句简单的:“他们守护大家,我唱给大家听——这才是音乐该有的温度。”

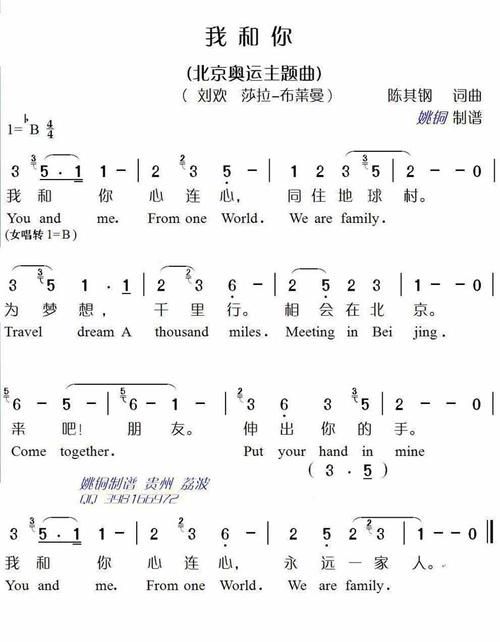

更少人提的是,他担任北京奥运会音乐顾问时,为了我和你的“中西方融合”,和常石磊磨了半年。最初想用京剧念白开头,后来觉得“太张扬”,改成了童声清唱,简单却有力。“奥运会是世界舞台,音乐不能‘秀’,得让人一听就懂‘同一个世界’的心意。”他说这话时,眼睛里闪着光,像刚拿到新歌谱的学生。

从1987年为电视剧便衣警察唱少年壮志不言愁开始,刘欢的工作就像一颗大树,根扎在音乐的土壤里,枝叶却努力往不同的方向伸展——他写歌,是为了讲普通人的故事;他教学,是为了让音乐有“传人”;他参与公益项目,是为了让音乐走进更多人的生活。这些工作,没有红毯,没有热搜,没有百万片酬,却实实在在推动着中国音乐往前走。

说到底,刘欢的工作,哪是“明星的工作”?分明是“匠人的修行”——在流量如潮的娱乐圈,他像个固执的老工匠,守着一台旧钢琴,一沓泛黄的谱子,一颗不肯“随波逐流”的心。他从不说自己“热爱音乐”,却用几十年的行动告诉所有人:对音乐的尊重,就是对人的尊重;对专业的执着,就是对时间的交代。

下次再听到刘欢的歌,不妨多想一步:那些能让你一听就“心头一颤”的旋律,背后藏着他多少个深夜琢磨的音符?那些被他“调教”出来的音乐人,又从他身上学走了多少“不取巧”的坚持?

毕竟,在这个“快就是一切”的时代,愿意把“工作”做成“作品”,把“职业”做成“信仰”的人,真的不多了。