你有没有过这样的时刻?耳机里随机切到刘欢的北京一夜,前奏里京剧的锣鼓点“咚咚锵”一响,那股子又沧桑又潇洒的劲儿突然就把你拽住了——明明是现代流行曲的框架,偏要裹着京剧的韵脚,像老北京的冰糖葫芦,山楂是酸甜的,竹签子却是透亮的京腔京韵。

京歌是什么?不是“京剧+流行”的简单拼接

说到“京歌”,很多人以为是“京剧元素混搭流行旋律”的拼盘,但刘欢唱的京歌,从不是“1+1=2”的粗粝组合。真正的京歌,得是京剧的“魂”搭上流行音乐的“骨”——京剧的“气、韵、声、腔”,那些讲究的“字头、字腹、字尾”,那些抑扬顿挫的“喷口、润腔”,都得融进旋律里,像盐溶在水里,看不见,但尝得出滋味。

刘欢早年在中央音乐学院学的是美声,后来又深耕通俗演唱,再加上他对京剧的偏爱(他自小跟着戏迷父亲听梅兰芳、马连良,私下里能哼出空城计的“我正在城楼观山景”),这种“跨界底子”让他玩转京歌时格外从容。他唱北京一夜,京剧小生的清亮和流行摇滚的粗粝无缝切换,“苦笑 years”那段英文 rap 甩出来,愣是把老北京的沧桑和现代人的拧巴搅在一起,像老胡同里突然开了一家潮牌店,透着一股子“老炮儿也得赶时髦”的鲜活。

刘欢的“京歌密码”:把京剧的“雅”唱进了寻常百姓家

上世纪90年代,当周杰伦还在用“哼哼哈兮”玩转中国风时,刘欢的北京一夜好汉歌(注:好汉歌虽未标注“京歌”,但旋律中大量吸收京剧西皮流水板的节奏,可视作广义京歌)已经让全国老百姓跟着哼“以心火,点亮了岁月的漫长的等候”。他凭什么做到的?

答案藏在“取舍”里。刘欢从不在京歌里堆砌京剧术语,不拽“西皮二黄”“嘎调”这些专业词汇,反而把京剧里最动人的“情”拎出来。比如北京一夜里“不敢在午夜问路,怕走到了百花深处”,那腔调里有京剧的“悲怆”,却比京剧更直白,像深夜街头的一碗卤煮,热腾腾地熨帖人心;再比如天地在我心(动画宝莲灯插曲),他没有用京剧的“高腔”,却在“天地间了一种真情”的转音里,藏着京剧“脑后音”的绵长,空得像山涧回声,又暖得像母亲的手。

更绝的是他对“声音戏剧感”的把控。京剧讲究“唱念做打”,刘欢把“念白”的韵律感揉进了演唱——他唱向天再借五百年(电视剧康熙王朝主题曲),“我真的还想再活五百年”,没有飙高音,却用胸腔共鸣把每个字都砸得像铜锤花脸的架势,稳当当压住全场,那种帝王气派,比任何华丽的技巧都更有冲击力。

为什么刘欢的京歌能“跨年代”?因为它踩准了“传统与年轻”的连接点

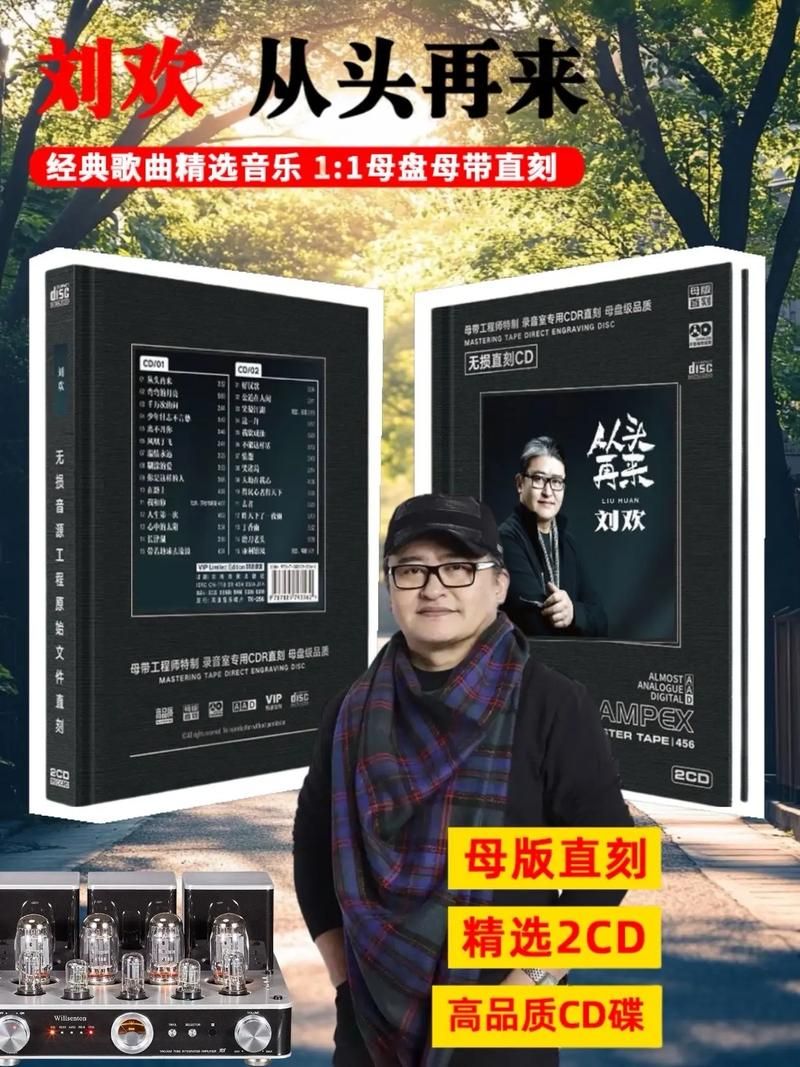

如今的00后,听着孤勇者长大,却照样能把北京一夜的“来来来饮一杯酒”唱得字正腔圆。刘欢的京歌,到底有什么魔力能让不同年龄段的人“同频共振”?

关键在于他没有把京歌做成“博物馆里的展品”,而是让它“活”在了年轻人的生活场景里。你刷短视频时,经常能听到北京一夜的京剧片段做BGM——有人用它配老北京胡同的晨光,有人用它配街头滑手的少年画面,传统与现代的碰撞,反而让京歌有了新的生命力。刘欢早就看透了这一点:“文化不是供人瞻仰的,得让年轻人觉得‘这玩意儿跟我有关系’。”他曾在采访里说,唱京歌时,总想着“怎么让不爱京剧的人也听得进去”,“就像小时候我听京剧,不懂‘四功五法’,但梅兰芳的眼神、马连良的唱腔,就是让人觉得‘美’,这种‘美’是共通的”。

更难得的是,刘欢从不标榜自己“拯救传统”,只是老老实实把好音乐做好。他曾说:“京歌不是京剧的‘变种’,也不是流行的‘附庸’,它就是音乐的一个分支——有京剧的根,有时代的水,能长出不一样的叶子。”这种不端着的姿态,反而让他的京歌少了“说教味”,多了“烟火气”,就像老北京炸酱面,看着普通,但每口都有讲究,越吃越有滋味。

结语:好京歌,是让传统“活”在当下,而不是“锁”在回忆里

如今,当“国潮”成了热词,越来越多的年轻人开始关注传统文化,但不少所谓的“传统创新”变成了“元素的粗暴堆砌”——京剧脸谱印在潮牌T恤上,戏腔旋律配上电音,光鲜亮丽,却少了魂。刘欢的京歌之所以能经得起时间考验,正是因为他懂得:传统不是“过去的遗产”,而是“活的基因”,需要用心去“激活”,而不是用符号去“粘贴”。

下次再听到刘欢的京歌,不妨闭上眼听一听——那锣鼓点里,藏着老北京的烟火;那转音里,藏着中国人的故事。好的京歌从不是“过去时”,它就像一条流动的河,从过去流到现在,还要流向未来。而这,或许就是刘欢留给中国音乐最珍贵的礼物:让传统活着,让人心记得。