如果非要给华语乐坛找一个“不着急”的标杆,刘欢大概会是很多人的第一选择。在这个热搜轮转比翻书还快的娱乐圈,有人靠流量出道,有人靠话题维持热度,而他就像个“老派匠人”——近四十年来,歌没发几首,综艺没录几档,却总能用一个音符、一句歌词,让整个时代的耳朵都安静下来。

“从前慢”不是一句诗,更不是刻意怀旧的说辞。对刘欢来说,这三个字是他音乐人生的注脚,也是他作为歌手最动人的底色。

好汉歌录三天,他让“慢”成了音乐的尊严

90年代末,电视剧水浒传找上门来,要为“林冲夜奔”配一首主题歌。导演觉得刘欢“有江湖气”,可他读完剧本却皱起了眉:“这不是打打杀杀,是英雄末路的悲凉,得写出‘慢’下来的沉重。”

那时候的乐坛,流行曲正往快节奏上冲,编曲恨不得塞满电子鼓点。刘欢却坚持:“这首歌得用交响乐打底,人声要像老酒,慢慢往心里渗。”他熬了三个通宵,改了十几遍编曲,连“大河向东流哇”的“哇”字,都对着镜子练了上百遍——不是唱技巧,是找那种“站在黄河边,叹一口气都带着土腥味”的感觉。

后来好汉歌火了,大街小巷都在吼,可很少有人知道,这首“接地气”的歌,背后藏着他对“慢”的偏执:“音乐不能赶时间,就像种庄稼,得等它自己熟。”

这种“慢”,不是拖沓,是对作品的尊重。2008年春晚唱我和你,他提前两个月就练发音,就怕“one world one dream”的尾音飘了,砸了中国脸。有人劝他“那么大场面,差不多就行”,他绷着脸说:“我站在奥运舞台上,唱的不仅是歌,是几代人的期待。”

他从不“追热点”,却成了时代的声音标本

这些年,有人笑刘欢“out”——综艺里抢镜、社交媒体上互动,他通通不干。可奇怪的是,他从未被遗忘。

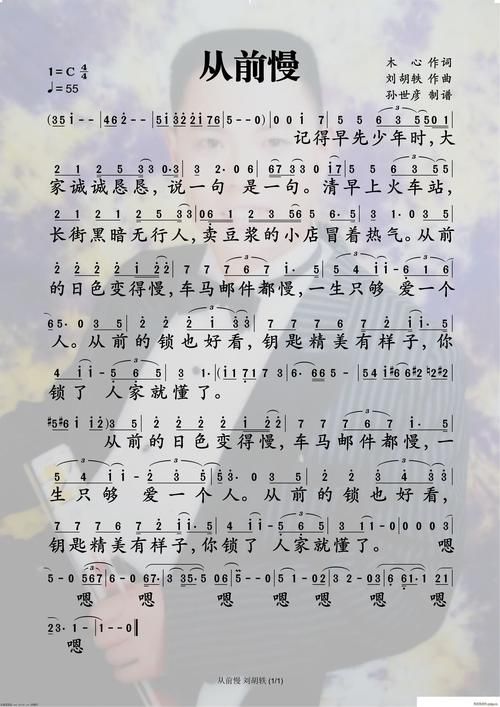

2018年,歌手请他做帮唱嘉宾,唱的是从前慢。没有炫技,没有花腔,他就坐在钢琴前,低声念“从前的日色变得慢”,台下哭成一片。节目播出后,全网都在问:“为什么刘欢一开口,就让人想流泪?”

或许是因为,他的“慢”里藏着时间的重量。当所有歌手都在讨论“如何让音乐更炸”,他却在做“减法”;当所有人都在追“流量密码”,他却说:“歌是唱给人听的,不是唱给数据看的。”

他给张雨生写大海,花了半年时间琢磨“如果大海能够带走我的哀愁”的“哀愁”怎么唱;他给那英写山不转水转,亲自跑去胡同里找老北京人学方言,就为了歌里的“人情味”。有人说他“轴”,他说:“音乐这东西,‘快’得来的东西,‘快’就没了。慢下来,才能长久。”

“我不是过气,我只是回到音乐的本源”

有一次采访,记者问他:“现在新人辈出,会感到压力吗?”他喝了口茶,笑了:“压力从何而来?我不是来抢谁的饭碗,我只是在做好我的事。”

这些年,他除了开几场演唱会,大部分时间都在中央音乐学院当老师。有人问他“为什么不去多赚些钱”,他说:“教学生比赚钱重要。现在年轻人太着急了,我得告诉他们,音乐不是‘快餐’,是‘手艺’——你得沉住气,一针一线地绣。”

其实,刘欢的“慢”,早就超越了音乐本身。在这个讲究“速成”的时代,他像一面镜子,照见了我们的浮躁:我们习惯了三刷短视频,却静不下心听完一首六分钟的歌;我们热衷于追逐一夜成名,却忘了“台上一分钟,台下十年功”的真理。

所以当刘欢再次开口唱歌,我们为什么会恍惚?或许是因为,他的歌声里有我们回不去的从前——那个愿意为一首歌等半年,为一个音符较真一整天的时代;那个相信“慢工出细活”,相信“时间是最好筛选器”的时代。

“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。”刘欢没唱过这句诗,可他用整个音乐生涯,诠释了另一种“慢”:一辈子的时间,只做一件值得做的事。

而这份“慢”,恰恰是这个时代最缺的——不是怀旧,是提醒我们:再快的时代,也需要有人为“好东西”停下脚步。