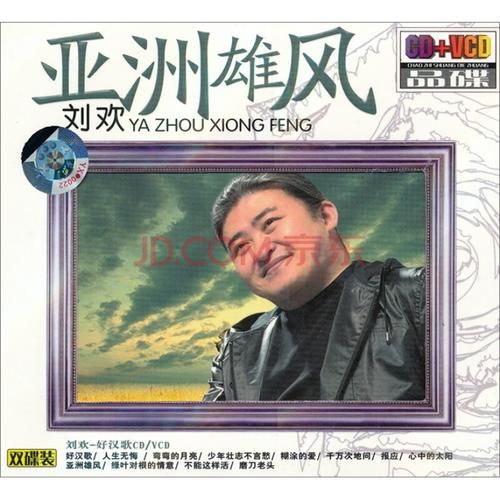

如果有人问你:“华语乐坛有没有一张专辑,既能让你跟着吼‘亚洲雄风震天撼地’,又能让你在千万次的问里听得鼻头一酸?”十有八九你会想到刘欢。但今天咱们聊的不是那首火遍大江南北的同名主打,而是1990年那张名为亚洲雄风的专辑——很多人不知道,这张专辑里藏着刘欢音乐生涯里最“不像刘欢”的尝试,也藏着90年代初整个中国社会的一股“精气神”。

1990年的北京,需要一首“让世界看见的歌”

先说个细节:1990年北京亚运会主题曲,原本定的不是亚洲雄风,而是另一首更“昂扬”的歌。但在录音棚里,当刘欢开口唱出“我们亚洲,山是高昂的头头”时,在场所有人都愣了——他的声音里没有刻意的激昂,反而像一片厚实的土壤,把“亚洲”这个宏大的词稳稳地托住。后来作曲家徐沛东说:“刘欢唱的不是‘口号’,是一个民族的‘心跳’。”

那年亚运会,是中国第一次大规模向世界展示自己。别说国际社会,很多外国人都不知道“中国除了长城熊猫还有什么”。刘欢和韦唯合唱的亚洲雄风在开幕式上一响,仿佛瞬间打开了一扇窗:电视机前,胡同里啃着冰棍的小孩跟着拍手,工厂里干活的大姨哼着调子拧螺丝,连菜市场卖菜的都把收音机音量调大——这首歌后来卖出了上百万张磁带,创下当时华语专辑的销售纪录,你可能没见过磁带,但你一定听过那句“我们亚洲,河像热血流”。

别只盯着主打歌,专辑里的“冷门曲”才是宝藏

现在打开音乐软件搜亚洲雄风专辑,列表里大概率只有两首歌:亚洲雄风和黑头发黑眼睛。但当年这张专辑可是有12首歌的,而且每一首都像那个年代的“多棱镜”,照出不同的中国面貌。

比如手挽手,同样是亚运会歌曲,却和亚洲雄风完全是两种路子。没有磅礴的编曲,刘欢用近乎呢喃的唱法,和一群小朋友合唱“手挽手,向前走”,像在耳边说悄悄话,却比任何豪言壮语都让人觉得温暖。还有中国朝前走,歌词“古老的土地上,生长着希望”,配上简单的钢琴伴奏,刘欢的声线像一辆慢悠悠的牛车,把改革开放十年的变迁娓娓道来,没有撕裂感,只有踏实的底气。

最绝的是弯弯的月亮。后来很多人知道这首歌,是因为吕方的粤语版,但刘欢的普通话原版才是“母本”。他没加任何花腔,就是用那种略带沙哑的嗓音唱“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,像邻家大哥坐在院子里的老槐树下,一边抽烟一边讲故事。你听不出这是“亚洲歌王”,只觉得这是一个普通中国人对故乡的牵挂——后来这张专辑在东南亚发行时,印尼的歌迷来信说:“听到这首歌,想起了自己小时候在稻田里看月亮的场景。”

为什么说这张专辑“不像刘欢”?

熟悉刘欢的人都知道,他后来被称作“音乐教父”,不是没道理。无论是好汉歌里的“大河向东流”,还是凤凰于飞里的“旧王堂前燕”,他总能把最复杂的音乐化成最直抵人心的表达。但1990年的亚洲雄风专辑,却有点“反常”:他没唱自己擅长的美声,也没碰当时流行的摇滚,反而像个“摸着石头过河”的探索者,在流行、民族、儿童歌曲里来回切换。

这背后其实藏着刘欢的“野心”。亚运会之后,他想做一张“能让所有人听的专辑”——不是只给精英听的,也不是只给年轻人听的,是给工地上的工人、田埂上的农民、教室里的学生听的。所以在亚洲雄风里,他可以为了“震天撼地”四个字,把音量推到最大;在弯弯的月亮里,他又能把音量降到最低,像在耳边说悄悄话。这种“放下身段”的尝试,现在看反而最难得:他不是在“演”歌手,而是在“当”一个用音乐说话的中国人。

三十年后,我们为什么还在听亚洲雄风?

前几年有个视频在网上火了:一个00后up主把亚洲雄风和孤勇者混剪,评论区里一群90后留言:“原来孤勇者那句‘战吗?战啊!’三十年前就有了!”其实这代际的奇妙共鸣,恰恰说明了这张专辑的生命力。

1990年的中国,正站在“从封闭走向开放”的路口。很多人第一次从亚洲雄风里知道了“亚洲有四十亿人口”,第一次在歌词里听到“太阳不为谁升起,却为所有人照耀”。这种“大格局”不是喊出来的,是刘欢用厚实的声音、徐沛东用雄浑的编曲、还有整个创作团队一起“熬”出来的。现在回头看,它或许在编曲上有些“土”,在歌词上有些“直白”,但那种“不装、不拧巴”的真诚,恰恰是现在很多音乐里缺少的。

刘欢后来在采访里说:“我不怕歌‘过时’,就怕歌里没有‘人’。”亚洲雄风专辑里的每一首歌,都有活生生的人——想家的游子、拼搏的工人、期待成长的孩子,还有那个想让自己被世界看见的中国。

所以下次再听到“我们亚洲,山是高昂的头头”,别光跟着吼了。打开那张老专辑,听听弯弯的月亮里的故乡,听听手挽手里的温暖,你会发现:三十多年过去,我们唱的不是一首歌,是一个时代的青春。