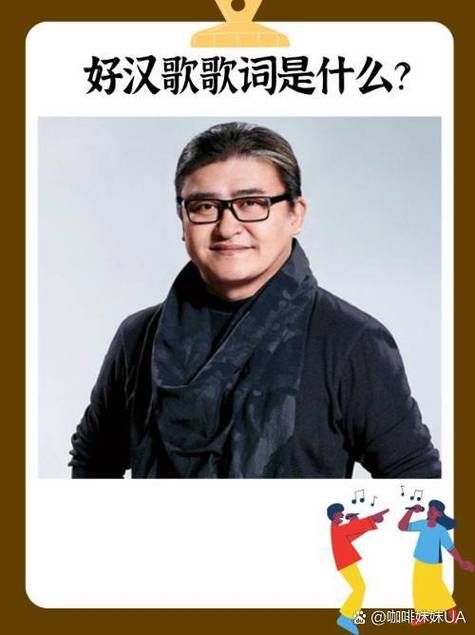

2023年歌手总决赛后台,音响师刚调试好麦克风,刘欢突然摆了摆手:“那个第三句的和声,能不能再低一度?”彼时距离直播开场只剩40分钟,导播组直冒汗,他却蹲在钢琴前,用指尖敲出旋律,跟乐手比划着“不是降半个音,是整体调性往下沉”。后来这段花絮被观众翻出来,弹幕里有人说:“刘欢老师是不是有点‘轴’了?”可再听一遍那首歌的live版,才突然懂——那些“不赶趟”的较真,才是他世界里最珍贵的“标配”。

世界需要“琢磨”的声音,不是“量产”的嗓音

你说刘欢是“老天爷赏饭吃”,可他偏要自己“种庄稼”。1987年,还是中央音乐学院学生的他,为电影末代皇帝写主题曲。导演要求“既有中国味,又能传到国外”,他泡在图书馆啃古琴谱,跑到胡同里听老艺人唱小调,甚至把京剧的“摇板”和摇滚的节奏捏在一起,折腾出凤凰于飞前奏里那段独特的“古筝滑音”。后来这首歌火了,却有人说“这调子太怪”,他却私下跟作曲系同学说:“音乐不是做数学题,非要算出标准答案。你琢磨出来的‘怪’,可能才是别人心里的‘痒’。”

这种“琢磨”,刻在了他的歌里。弯弯的月亮里,他没用当时流行的“甜嗓”,而是故意把声音压得低沉,像在胡同口跟邻居唠家常,可到“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”那句,又突然扬起尾音,带着点看尽世事的温柔。后来有年轻歌手问他:“现在短视频平台都爱‘洗脑神曲’,我该学吗?”他反问:“你唱的时候,自己信吗?如果自己都不信,观众怎么会信?”

世界需要“等得起”的创作,不是“赶趟儿”的流量

2019年,刘欢在综艺我是唱作人里翻唱城市传奇,有观众扒出:这首歌的编曲,他从2015年就开始酝酿。为了让弦乐和电子乐融合,他飞了三次柏林,跟德国音乐人争执“该用大提琴还是中提琴”,最后在工作室熬了三个通宵,才把“地铁轨道声”“雨声”这些环境音揉进编曲。有人说“现在一年出12张专辑都算慢”,他却说:“好音乐就像煲汤,火到了,味才出来。你着急掀盖子,汤味就散了。”

他等得起,是因为心里有杆秤——对艺术的敬畏,比流量重要。早在90年代,他拒绝过天价商演,跑去美国进修作曲;前些年综艺邀约接到手软,他却选了个素人音乐节目中国好声音,理由是“我想看看年轻人写的东西”。有学员问他:“您觉得好音乐的标准是什么?”他没回答,只是拿起吉他,弹了一段自己写的歌,然后说:“你看,这里有个不和谐的音,但我没改。因为生活里,本来就有很多‘不和谐’,对吗?”

世界需要“站得住”的热爱,不是“倒得下”的借口

很少有人知道,刘欢的左腿做过手术,平时站立需要特制鞋垫。可每次登台,他永远站在最中间,西装熨得笔挺,开口就是“震场”的声音。2021年演唱会彩排,他因为低血糖差点摔倒,工作人员要找椅子,他摆摆手:“不用,一站起来就好了。”后来歌迷说:“看您唱歌,觉得什么困难都不算事了。”他却说:“热爱不是‘我能行’,是‘我必须行’。你喜欢一件事,就会想给它最好的样子,哪怕自己累一点,也值。”

这种“必须行”,也体现在他对后辈的“护犊子”上。有次好声音学员选歌纠结,他直接说:“我来给你写段新旋律”;有次年轻歌手被质疑“抄袭”,他公开在微博说:“我听过他的demo,是原创”。有人说他“多管闲事”,他却说:“这个世界,总得有人为认真的人撑腰。我当年刚出道,也有前辈这么帮我过。现在我能站得住,就是因为当初有人没让我‘倒下’。”

刘欢的世界,到底需要什么?

或许不需要太多光环,不需要“顶流”的头衔,只需要一颗“琢磨”的真心,“等得起”的耐心,“站得住”的热爱。就像他常说的:“音乐是用来‘讲故事’的,不是用来‘讲故事给别人听’的。你先信了自己,别人才能信你。”

现在再看那些“不赶趟”的坚持——为了一个音节反复打磨,为了创作甘愿等三年,哪怕身体不适也要站上舞台——哪里是“轴”,分明是这个世界太需要这样的“不赶趟”了。毕竟,当流量来得快去得也快,当热搜换了又换,有些“坚持”,才是能留得住的东西。

所以啊,刘欢的世界,究竟藏着多少“不赶趟”的坚持?或许答案,就藏在他开口唱歌的每个瞬间里。