在流量裹挟的娱乐圈,"才华"二字有时像被稀释的酒,听起来热闹,品起来寡淡。但提起刘欢,大多数人脑中跳出的第一个词,永远是"实力派"——不是靠热搜维持热度,也不是靠人设收割粉丝,而是几十年如一日的音乐沉淀,和那股看似"不合时宜"的较真劲儿。最近网上突然冒出个说法,把他和"两只植七步诗"扯在一起,有人说这是他即兴创作的段子,也有人称这是被娱乐化的误读。可仔细琢磨,刘欢的音乐生涯里,哪一刻又不是在和"七步诗"较劲呢?

从好汉歌到非洲草原,他的"七步"是千锤百炼的"一步到位"

很多人说起刘欢的"才思敏捷",总会提到好汉歌。1998年水浒传拍得正火,剧组找他写主题曲,时间紧任务重,有人说他"熬了几宿就交稿",传得像即兴赋诗的曹植。但后来他在访谈里坦言:"哪有什么七步成诗?光是歌词改了十几遍,为了让'大河向东流'既有气势又接地气,跟导演编剧吵了不下八回。"原来,那些看似"一挥而就"的经典,背后是无数个"七步"之外的反复推敲——"七步"是效率,而他要的是"到位"。

后来为北京欢迎你写旋律,为了展现"家的温暖",他把中国民间的五声音阶和西方流行节奏糅在一起,光前奏的钢琴部分就打磨了半个月。有人说"刘欢的歌总有点'费耳朵'",可恰恰是这种"费",让凤凰于飞成为经久不衰的经典,连年轻歌手翻唱时都得感慨:"每个音都像钉子,钉在它该在的位置上。"这不就是另一种"七步成诗"?不是快,而是准;不是灵光一现,而是厚积薄发。

"两只植"是什么?网友调侃里的文化底蕴

至于"两只植七步诗",倒更像网友创造的黑色幽默。有人说是因为他年轻时头发浓密,两鬓"植被"茂盛,像个"植"物人;也有人调侃他讲课、唱歌时总爱引经据典,说话像"两只植"(知识储备太多"植入"脑海)。但不管起因如何,这个称呼背后,藏着公众对刘欢"文化人"形象的认可——在娱乐圈,敢公开说"我喜欢的音乐家是巴赫,不是蔡徐坤"的,怕是没几个;能在歌手舞台上,把往事只能回味改编得既有爵士腔调又有家国情怀的,也只有他。

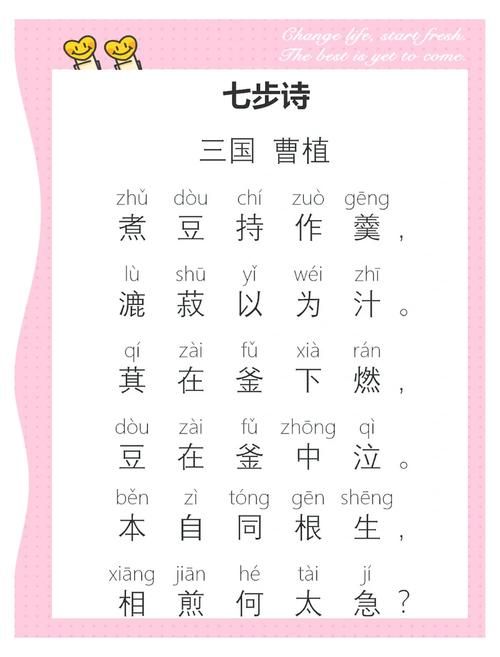

记得他在中国好声音当导师时,有位学员唱摇滚,他点评:"摇滚不是喊口号,是把心里的火拧成绳子,一绷能弹到人心里去。"这话让无数人记住,比那些"选得好""有潜力"的套话实在得多。有人说他"太严肃",可严肃背后,是对艺术的敬畏,是对观众的尊重。就像曹植的七步诗,表面看是急智,内核是对文字的掌控;刘欢的"两只植",表面看是调侃,内核是几十年对音乐文化的深耕。

被误读的"段子",其实是娱乐圈稀缺的"较真"

有人把"两只植七步诗"当成段子,说刘欢"故作高深"。可若真了解他的履历,就知道这份"较真"有多珍贵——他是中国内地第一位登上"格莱美"颁奖典礼的歌手,却从不靠"国际名气"炒作;他是北京音乐学院的教授,却会在直播里跟学生说"别迷信权威,你得听自己的耳朵"。

去年他在经典咏流传上唱登鹳雀楼,"欲穷千里目,更上一层楼"被唱得荡气回肠,有人问他怎么把古诗唱出新意,他说:"古诗不是文物,是活着的情绪。你看王之涣写诗时,心里肯定有股向上的劲儿,我得把这股劲儿找出来,用现代人的心跳接上。"这份"接上",不是堆砌流行元素,而是真正吃透了文化内核。难怪有人说,刘欢的歌,十年后听依然不过时,因为他的"七步",每一步都踩在文化的根上。

所以,"刘欢的两只植七步诗",到底是才情溢出的段子,还是被低估的匠心?答案或许藏在那些重复了上百遍的录音棚里,藏在与学生争论音乐细节的课堂里,藏在每次演出后鞠躬时挺直的背脊里。在这个追求"短平快"的时代,有人用"七步"换流量,而他用毕生,走完那"一步到位"的艺术之路。这大概就是为什么,我们总记得刘欢——因为他不是娱乐圈的"昙花",而是扎在文化土壤里的"常青树"。