咱先不说别的,你仔细想想:提起刘欢,脑子里跳出的第一个形象,是不是总带着那头标志性的白发?从北京人在纽约里“北京王”的王启明,到好声音里戴鸭绒帽、转身的导师,这头发好像就没黑过。有人说这是“过早衰老”,有人说是“压力太大”,但要是真这么简单,这白头哪配得上“刘欢”这两个字?

一、从“校园才子”到“国民大叔”,那头发是怎么一点点白的?

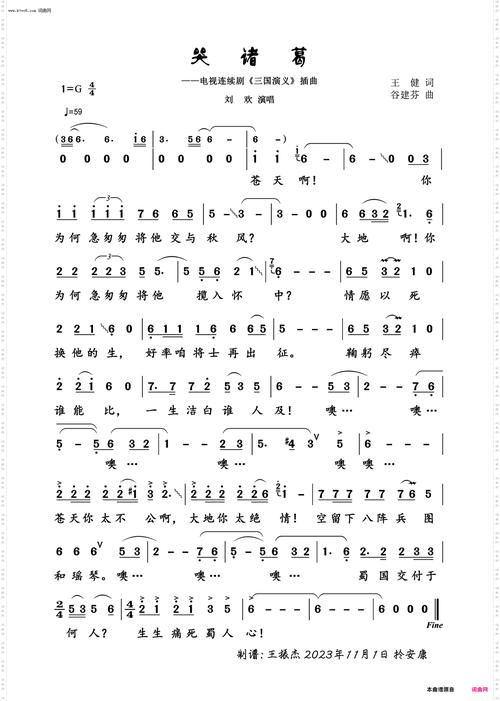

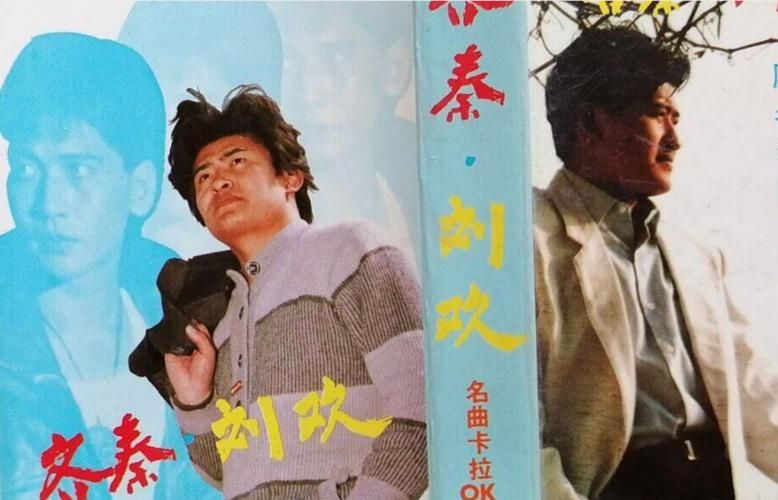

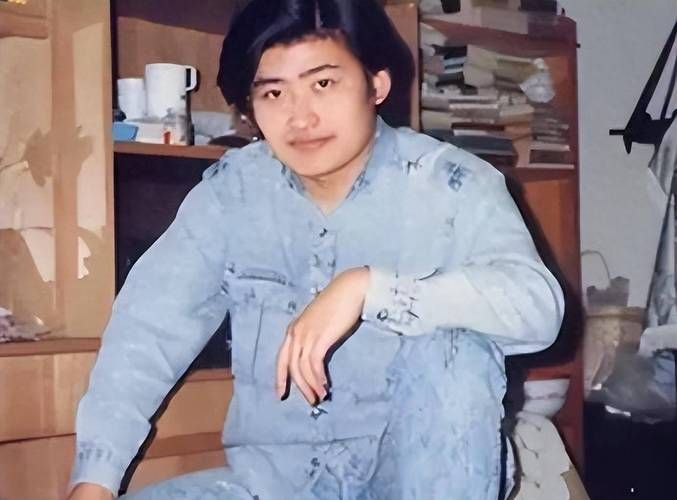

时间拉回80年代,刘欢还是中央音乐学院的老师,那时候的留影里,头发乌黑,眼神亮得像藏着星星。他是校园里的“歌神”,学生们传唱着他的少年壮志不言愁,没人觉得这个爱笑的大哥会跟“白发”扯上关系。

可后来呢?北京人在纽约火了,他唱的千万里千万里,旋律一起,多少人的眼泪止不住。那时候他30出头,本该是最“意气风发”的年纪,可细看剧照,发际线已经开始悄悄上移,鬓角也藏了几缕不易察觉的白。说没压力?你试试半夜三点对着镜子琢磨台词,在录音棚里把一首歌唱到嗓子冒烟——为了把“王启明”那股子复杂的劲儿揉进歌声里,他把自己熬瘦了20斤,头发也跟着“白了头”。

再后来,他的歌成了时代的注脚:好汉歌唱得全国老百姓都会哼,从头再来成了下岗工人的精神号角。可你知道他为了唱弯弯的月亮,在录音棚里待了七天吗?为了一句“岁月啊,你带不走那一串串熟悉的名字”,他反复改了上百遍编曲。那时候的他,已经不是“校园才子”了,是扛着整个华语音乐人期待的“刘老师”。肩上的担子重了,头发还能不跟着“白”吗?

二、娱乐圈的“保鲜咒”对他没用?他为什么不“染发”?

你可能会说:“娱乐圈里谁没压力?人家明星不都靠染发、医美‘冻龄’?刘欢咋就不试试?”这话其实说对了一半——娱乐圈确实是个“看脸”的地方,但刘欢偏不。

他曾在一个采访里笑呵呵地说:“染发?我试过,染完录节目,导演说‘看着假,不如不染’。”说白了,他心里清楚,观众听的是他的歌,不是他的头发。你想想,好声音里他戴那顶标志性的鸭绒帽,有多少人是因为记住了他对学员那句“这是你的命”,而不是帽子里的头发?有回学员问他:“刘老师,您不觉得白头发影响形象吗?”他摆摆手:“头发是爹妈给的,白一根少一根,要是为这唱歌不专心,那才对不起观众。”

这话听着简单,可多少明星能做到?多少人为了“维持状态”不敢老,不敢胖,甚至不敢流露真实情绪?刘欢偏不,他把“真实”当成了自己的“招牌”。就像他唱从头再来时,沙哑的嗓音里带着一丝疲惫,反而比年轻气盛时更有力量——这大概就是白头发最好的“价值”:不是衰老的象征,是岁月给艺术家的“勋章”。

三、他的白头,藏着对“家人”和“事业”的亏欠

你要是以为刘欢的白头只是“工作累”,那就太小看这个男人了。他不止一次在采访里说过:“我对家庭,亏欠得太多。”

早年为了事业,他常年在外演出,女儿刘一丝出生时,他还在外地录歌。好不容易回家,抱起襁褓里的孩子,女儿吓得直哭——对他这个“陌生人”又哭又闹。那一回,他抱着女儿坐在沙发上,摸着她的小脸,眼泪差点掉下来。后来他在歌里写:“你是我最深的牵挂,却是我最远的目标”,这首歌的每一句,都是他对家人的歉意。

为家人“愁”,为事业“熬”,两头不落好。可刘欢从没抱怨过。有次记者问他:“您觉得最对不起谁?”他说:“可能是我女儿吧。她小时候我总不在家,长大了问她‘还记得爸爸唱什么吗’,她说‘记得弯弯的月亮,但不知道是你唱的’。”那一刻,他脸上的表情,比任何时候都复杂——有愧疚,有无奈,可能还有一丝欣慰。你看,能让他“白头”的,从来不只是工作,还有藏在心底那些说不出口的爱与牵挂。

四、现在再看他的白头,哪是什么“遗憾”,分明是“风骨”

这些年,刘欢的头发越来越白,可他唱的歌,却越来越“有味道”。去年跨年晚会,他唱我和我的祖国,没有华丽的舞台,没有繁复的编曲,就站那儿,一头白发在灯光下闪闪发光,开口瞬间,所有人都跟着哭了——那白发,像极了浸在岁月里的酒,越陈越香。

其实啊,娱乐圈里“不染发”的明星不多,但像刘欢这样,把白发变成“符号”的,更是少之又少。他不拼颜值,不搞噱头,就凭着一副好嗓子,一首首用心写的歌,在娱乐圈扎下了根。就像他常说的:“唱歌不是为了红,是为了让听到的人心里,能有点光。”

现在再看他的白头,哪是什么“衰老”?分明是一个艺术家,把所有的心血、热爱、遗憾、牵挂,都揉进了这缕缕银丝里。那是他用头发写成的“日记”,每一根,都藏着故事;每一缕,都写着“坚持”。

所以下次再看到刘欢的白发,别只说一句“他老多了”。不妨想想:那头发里,有少年壮志不言愁的热血,有弯弯的月亮的温柔,有好汉歌的豪迈,还有一个男人对家庭、对事业,最真诚的付出。

他的白头,不是“熬”出来的,是“攒”出来的——攒了半辈子的热爱,攒了半辈子的故事,攒了半辈子对艺术的“较真”。这,才是最珍贵的“娱乐圈白头故事”,不是吗?