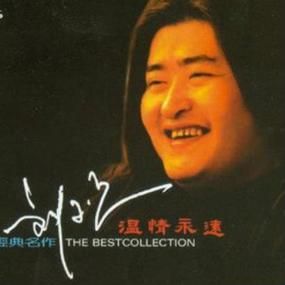

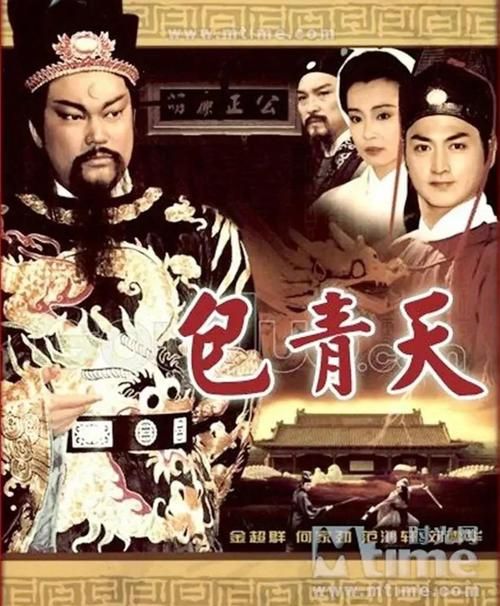

夏夜的院子里,外婆摇着蒲扇,电视里传来“开封有个包青天,铁面无私辨忠奸”的唱腔。我扒着饭盆抬头看,屏幕上的包拯黑脸如墨,额头的月牙儿泛着冷光,而那唱腔里既有江湖的洒脱,又藏着洞悉世事的沧桑——那是刘欢的声音。

30年过去,当“孩子哭泣是因为饥饿,哭泣却换不来面包”的歌词突然在短视频平台翻红,当90后、00后纷纷“考古”这首包青天,我们不得不想:一首主题曲,凭什么让几代人记住了一部戏?刘欢的声音里,到底藏着什么魔力?

一、不是“神曲”,是刘欢的“烟火气”

很多人提到刘欢,第一反应是“唱好汉歌的浑厚男高音”或“弯弯的月亮里的温柔叙事”。但在1993年版的包青天里,他彻底打破了人们对“歌手”的刻板印象。

包青天的主题曲开头,没有激昂的鼓点,也没有华丽的转音。刘欢只是用略带沙哑的嗓音,像说书人一样缓缓铺开故事:“南衙的开封府,铁面无私包青天……”每个字都像从岁月里磨出来的,带着生活的粗粝感,又藏着对正义的执着。他没刻意“炫技”,却在“人间正道是沧桑”一句里,把包拯面对权贵时的孤勇、面对百姓时的悲悯,唱得字字千钧。

更绝的是,他给这首歌注入了“人味儿”。唱“善恶到头终有报”时,你会突然想起村里总爱帮邻里出头的大爷;唱“只因黎民百姓”时,又能听出他心里对普通人的疼惜。后来刘欢在采访里说:“我不喜欢唱‘高高在上’的歌,再大的道理,也得落地生根。”这或许就是他唱的包青天能进人心的原因——他让“铁面无私”不再是教科书里的四个字,而是一个活生生的、会为百姓皱眉的好官。

二、一首主题曲,怎么“救”了一部热播剧?

1993年,台湾版的包青天在大陆播出时,本没被寄予厚望。在那个港剧、日剧当道的年代,一部古装破案剧想火,得靠剧情、靠演员,更得靠一首能让人“过耳不忘”的主题曲。

而刘欢,恰好成了那颗“定心丸”。当时剧组找到他,本想让他唱那种“正气凛然”的“主旋律”,他却拒绝了:“包青天不是泥塑的神,他是人的时候,才最动人。”于是他改了曲风,把原本激昂的配乐换成了二胡和古筝,自己戴上耳机,一遍遍琢磨“百姓心上有杆秤”这句该怎么唱,才不会太飘,又有力量。

结果呢?主题曲播出后,大街小巷的音像店里循环播放这首歌,孩子们跟着学唱“开封有个包青天”,大人们则讨论“刘欢唱的包拯,比台湾版更有味儿”。后来主创回忆:“收视最高的时候,新闻联播结束后,全家都守着包青天,主题曲一响,就知道‘该看包大人断案了’。”

有人说,“好的主题曲是剧的魂”。刘欢版的包青天就是这样——它不只是片头曲,更是观众看剧的情绪密码:听到“铁面无私辨忠奸”,就知道要准备好紧张;听到“人间正道是沧桑”,就知道又到了包拯拍案而起的时刻。这首歌,成了这部剧最鲜活的“记忆锚点”。

三、30年过去,我们还在听的,到底是什么?

现在回头看,刘欢版的包青天能火30年,从来不只是因为歌好听。

它唱的是我们心里最朴素的愿望:想被公平对待,想让“好人有好报”。1993年的中国,刚刚改革开放不久,很多人还记得“走后门”“拉关系”的无奈,而包青天“不畏强权、只认道理”的形象,恰好戳中了大家对“公平”的渴望。刘欢把这份渴望唱进了歌里,所以才会有人说:“每次听到‘善恶到头终有报’,就觉得心里踏实——原来这世界,还是讲道理的。”

它也藏着一代人的“青春滤镜”。那些守在黑白电视前的夏夜,那些跟着哼唱的课间十分钟,那些因为包拯破案而拍手叫好的瞬间……包青天和它的主题曲,像一枚时间的书签,夹在了我们最纯真的记忆里。现在年轻人翻出来听,或许不懂90年代的时代背景,但那种“为正义感动”的情绪,是跨代际的共鸣。

正如刘欢所说:“艺术不是装裱在框里的画,它是流动的风,吹过一代人,又吹过下一代人。”包青天的风,就吹了30年——它从当年的热播剧主题曲,变成了现在的“童年BGM”,变成了刻在几代人DNA里的“正义之歌”。

下次再听到“开封有个包青天”,你可能会跟着哼,可能会想起某个夏夜,但更多时候,你会突然明白:刘欢用他的声音,把一种叫“人间正道”的东西,唱成了时间打不垮的经典。而这,或许就是真正的好作品——不追热点,只留余温。