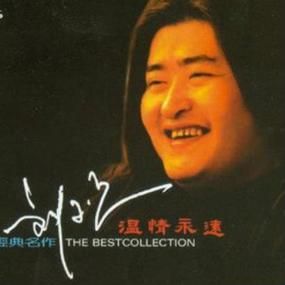

提起刘欢,华语乐坛几乎没人能绕开这座“活化石”。从弯弯的月亮的缠绵到好汉歌的豪迈,从千万次的问的深情到国际舞台上的惊艳,他那把醇厚如陈年的嗓音,唱过了三十多年的光阴,却从来不会让人“听腻”。有人说他是“老天赏饭吃的嗓子”,可很少有人想过——这嗓子背后,支撑着刘欢一路从北京胡同走到世界舞台的,究竟藏着怎样的家庭底色?

父亲的“理工思维”与音乐的“意外相遇”

刘欢曾不止次在采访里提过自己的父亲:“是个特别较真的技术员,一辈子跟机器零件打交道,脑子里装的全是数据和逻辑。”在很多人眼里,这样的父亲形象,似乎和“音乐”二字扯不上半点关系。可恰恰是这个“不浪漫”的男人,成了刘欢音乐路上最早的“推手”。

刘欢小时候家里不富裕,父亲工资不高,却咬牙花了一笔“巨款”给他买了一台红灯牌收音机。“那时候家里就这一台‘电器’,我爸天天晚上摆弄它,调频、收听短波,比研究零件还认真。”刘欢笑言,“我自己就是在这台收音机里,第一次听到命运交响曲,第一次觉得‘声音’原来能这么有力量。”

更意外的是,父亲虽然不懂乐理,却对“声音的质感”格外敏感。刘欢中学时学校排合唱,回家练声被父亲听到:“你这气口不对,像是在‘挤’,声音‘飘’了,沉不下去。”父亲的话让刘欢愣住了——他从没学过声乐,可父亲三言两语,点破了他自己都没意识到的毛病。后来刘欢考中央音乐学院,考视唱练耳时,父亲还拿着秒表帮他掐时间:“练节奏就像配机器零件,差一秒都不行,你得掐准了。”

这个“理工思维”的父亲,用最朴素的逻辑,让刘欢明白了“音乐不是玄学,是技术,是打磨,是对细节的死磕”。后来刘欢在台上唱歌,总有人说他“稳如泰山”,这份“稳”,或许早在多年前父亲陪他练声的夜晚,就刻进了骨子里。

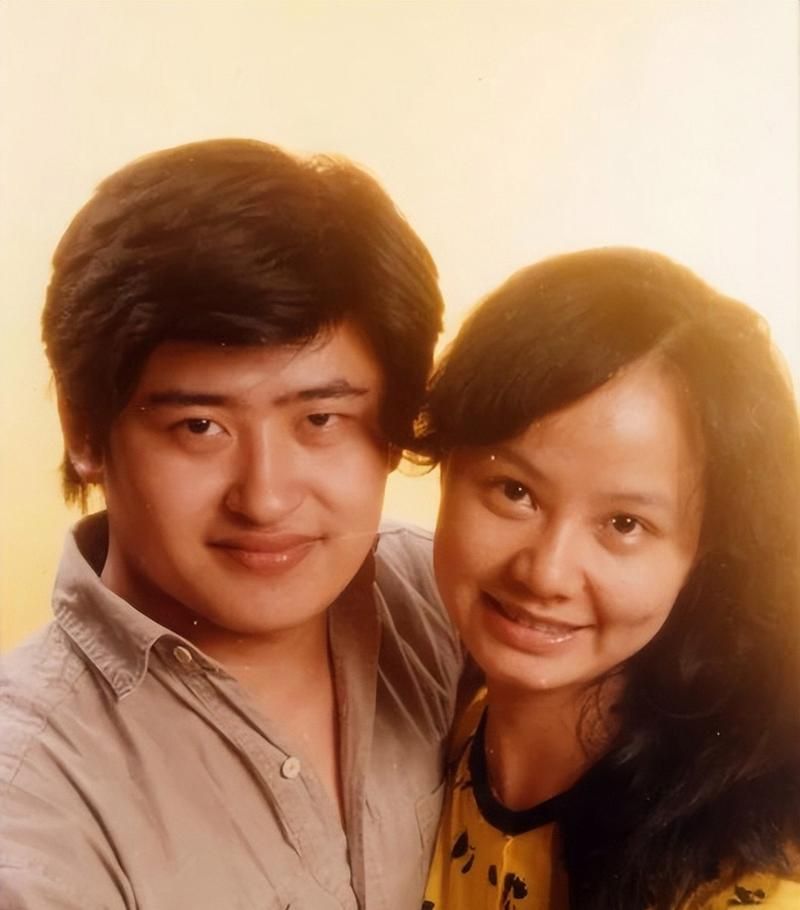

母亲的“书香气”与音乐的“诗性底色”

如果说父亲给了刘欢音乐的“骨架”,那母亲则是填进了这骨架里的“血肉”。刘欢的母亲是中学语文老师,典型的“书香门第”女性,平时话不多,却总能从一首诗、一段古文里,听出音乐般的韵律。

“我妈教我背春江花月夜,一句‘春江潮水连海平’,她能念出三种不同的节奏,说‘平声要稳,仄声要提,就像音乐的强弱拍’。”刘欢曾在综艺里提起,小时候母亲不会刻意教他唱歌,却会在他写作业时,在一旁轻声吟诵古诗,“那声音很轻,像水一样慢慢淌过来,我写着写着,手都不自觉跟着她声音的起伏打拍子。”

后来刘欢写弯弯的月亮,很多人说歌词“画面感极强”——“遥远的弯弯的月亮下面,是那弯弯的小小的桥”,还有“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”。这种对“意境”的拿捏,恰恰得益于母亲从小耳濡目染的文学熏陶。“我妈常说,音乐里的‘情’,和诗里的‘意’是相通的,没有‘意’,‘情’就空了。”所以刘欢唱歌,从不是单纯的“炫技”,而是总带着故事感,像在用声音讲一段人生。

更暖的是,刘欢刚出道时没名气,接商演一场才50块钱,揣着钱冲回家给母亲买围巾。“我妈摸着围巾没说话,就翻出自己织毛衣的竹针,说‘这围针真细,我给你织件毛衣吧’。”后来刘欢穿着母亲织的毛衣上春晚,底下观众都在看他的嗓子,只有他自己知道,衣服里裹着的,是母亲用一针一线织进去的温度。

从“胡同少年”到“乐坛常青树”:家庭的“底色”里,藏着他最硬的“底气”

现在的娱乐圈,总在讨论“流量”“人设”能走多远,可刘欢却像一棵扎根很深的树,稳稳当当地站在那里,从不需要靠炒作博关注,也不用担心“过气”。为什么?或许答案就藏在他的家庭里——父亲教会他“凡事要较真”,母亲教会他“心中要有诗”,这两种看似矛盾的特质,在他身上奇妙地融合,让他成了“技术派”和“情怀派”的结合体。

他红过,巅峰时一张唱片卖上百万演唱会场场爆满;他也“低调过”,为了照顾生病的妻子,推掉过无数邀约;他更“硬气过”,面对盗版公开怒怼,对音乐品质从不妥协。这些选择的背后,藏着父亲那句“零件要配得精准”,也藏着母亲那句“心里要有诗意的底色”。

所以当你再听刘欢唱歌,别只盯着他“老天赏饭”的嗓子了——那把声音里,有父亲用螺丝刀拧出来的“精准”,有母亲用毛笔写出来的“深情”,有胡同老院里“平淡日子”里的烟火气,更有普通家庭最朴素的“做人要正,做事要实”的执拗。

这,或许就是刘欢真正的“音乐基因”吧——不是天生的金嗓子,而是爸妈给的那份“扎扎实实的人生态度”。