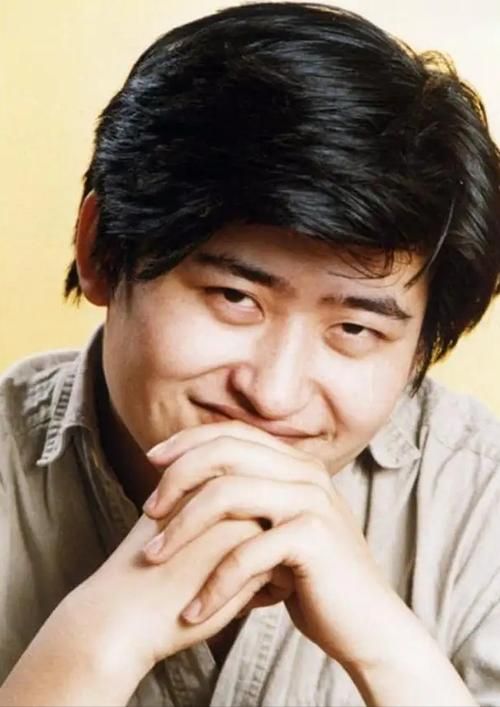

后台休息室的门被推开时,刘欢正捏着半截燃着的烟,眯着眼看窗外渐暗的天色。烟雾在暖黄的灯光里飘散,和他年轻时在好汉歌后台吞云吐雾的样子重叠——那时候大家都说,他的烟嗓是天生的,哪知道“天籁”背后,藏着多少根烟的“助攻”。

但最近细心的观众发现,舞台上唱从头再来的他,手里少了那根标志性的香烟;采访里聊起生活,话题也从“饭后一根烟”变成了“现在改喝茶了”。烟,这个跟了他大半年的“老伙计”,好像慢慢淡出了他的日常。

烟嗓是天生的,但“烟渍嗓子”不是

熟悉刘欢的人都知道,他抽烟的历史,几乎和音乐生涯一样长。90年代走红时,他压力大得整夜失眠,烟成了“提神神器”;演出前要润嗓子,下意识要点一根——好像那烟雾里藏着能镇住紧张的秘密。有次拍MV,导演让他“随手点根烟,更有沧桑感”,他直接点了两根,说“这样才够味”。

可“沧桑味”背后,是医生一次次敲响的警钟。早些年体检,医生就指着他的喉镜报告说:“你这声带黏膜,比同龄人薄不少,再抽下去,迟早要出问题。”他当时不以为意,直到有一次录节目,唱到高音突然呛咳,嗓子哑得说不出话——那一刻,台下坐着刚上小学的女儿,仰头问他:“爸爸,你是不是生病了?”

孩子的话,比医生的报告更戳人。他想起来小时候带女儿去公园,小姑娘捂着鼻子跑开:“爸爸,你身上烟味好大,我同学以为爸爸总在抽烟呢。”那瞬间,他突然意识到:自己追求的“舞台感”,可能正让身边的人忍受着“二手烟”的困扰。

从“戒不掉”到“不想抽”,中间隔了场“健康觉醒”

戒烟对刘欢来说,不是第一次尝试。早在十年前,他就试过“突然断供”,结果不到三天就败给演出前的焦虑——总觉得“不抽根歌都飘”。后来试过尼古丁口香糖、电子烟,甚至找人监督,但每次都是“戒了抽,抽了戒”,反反复复。

直到去年,他陪妻子看病,医生在病历本上写着:“长期二手烟接触,咳嗽与慢性支气管炎风险上升。”那天回家的路上,车里一路安静,妻子说:“其实我倒不怕你戒不掉,就是怕……哪天我咳得厉害,你在台上唱弯弯的月亮,台下坐着没家人的老刘。”

这句话像根针,扎醒了他。再后来,他开始用“喝茶”代替“抽烟”:早上泡一杯龙井,提神不伤嗓子;中午喝普洱,解腻又安心;晚上来点菊花茶,清火助眠。有次朋友聚会,大家递烟给他,他摆摆手:“现在喝茶喝出瘾了,再抽烟——嘿,嗓子疼,歌都唱不圆了。”

最让意外的是,他开始在朋友圈晒“茶桌”:紫砂壶旁摊着乐谱,杯底沉着几片嫩芽,配文“比香烟更解压的,是泡茶的十分钟”。有粉丝留言:“刘老师,您戒烟后,声音好像更清亮了!”他回复:“是呀,嗓子知道,少折腾它,它就好好给你唱歌。”

“活明白”的刘欢,终于把“健康”放到了“事业”前面

娱乐圈里,太多人把“拼”当成勋章,熬大夜、抽烟、喝酒,“为了节目效果”透支身体。但刘欢似乎慢慢活成了“异类”——他推掉不少商演,说“要把时间留给家人”;他拒绝为效果抽烟,哪怕导演说“您不抽,角色少点灵魂”;他甚至开始在直播里聊“健康的重要性”,笑着说自己“现在算明白了,嗓子是革命的本钱,身体是唱歌的本钱”。

前阵子他参加音乐综艺,唱千万次的问,开口时台下静得能听见呼吸。高音依旧通透,尾音依旧悠长,可少了烟雾缭绕的画面,观众反而更清楚地看到他眼角的笑纹、额角的汗珠——那种“用生命唱歌”的真诚,比任何“沧桑感”都更动人。

有人问他:“戒了烟,会不会觉得少了点什么?”他摸了摸肚子(这些年为了健康,他瘦了整整二十斤),笑着说:“没少,反而多了——多了和家人散步的时间,多了唱歌不打折扣的底气,多了‘还能再唱二十年’的底气。”

写在最后:所谓“好男人”,不过是把“在乎”刻进了日常

刘欢戒烟的故事,没有惊天动地的誓言,却藏着普通人都能共通的温柔——因为在乎孩子的感受,所以愿意改变生活习惯;因为爱妻子的健康,所以甘愿和“老伙计”说再见;因为太想继续站在舞台上唱歌,所以开始善待自己的身体。

其实哪有什么“天生的烟嗓”,不过是岁月和习惯留下的痕迹;哪有什么“戒不掉的烟”,不过是没遇到那个让你“非戒不可”的理由。如今再看刘欢,少了一点“沧桑大叔”的油腻,多了一份“活明白了”的通透——他或许依旧是那个唱着“大河向东流”的老刘,只是如今的他,终于把“健康”和“家人”,放在了比“舞台感”更重要的位置。

下次再看到他站在台上,不妨多留意一下他手里的茶杯——那里面泡着的,不只是茶叶,更是一个男人对生活的热爱,对家人的在乎,以及对“好好唱歌”最朴素的坚持。