提起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是从头再来里“看成败人生豪迈只不过是从头再来”的沧桑。他的声音像一坛陈年的酒,越品越有味道,是公认的“国民歌王”,是华语乐坛殿堂级的存在。但很少有人会想到,这位舞台上永远气场全开的实力唱将,会在一首叫浪子的心情的歌里,把“浪子”这个词唱出完全不同的意味——不是王杰式的不羁孤勇,也不是齐秦式的桀骜不驯,而是一种被岁月沉淀过的温柔,一种看遍世事后的通透。

一、浪子的心情不是“浪子”的专利,却是刘欢的“意外之作”

很多人对浪子的心情的初印象,属于王杰。1992年,王杰在香港红磡体育馆的演唱会上,一身黑衣,眼神里带着三分薄凉七分倔强,唱着“流浪的脚步走遍天涯,没有一个家”,把浪子的漂泊与孤独刻进了华语乐坛的DNA里。这首歌后来成了无数“浪子”的心声,甚至有人说“不会唱浪子的心情,都不好意思说自己唱过苦情歌”。

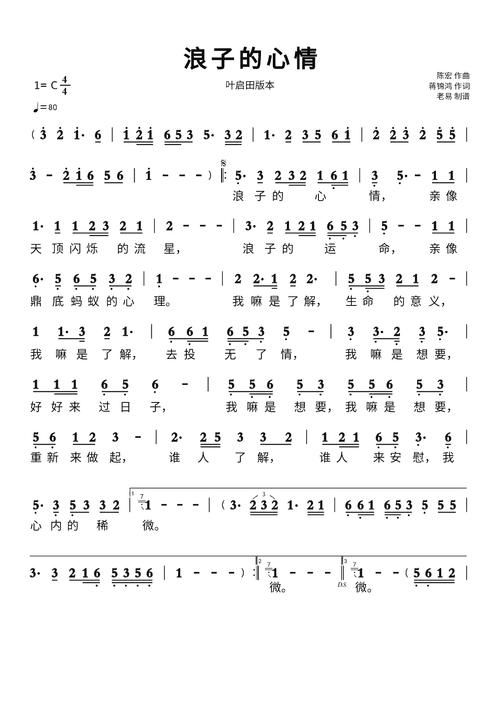

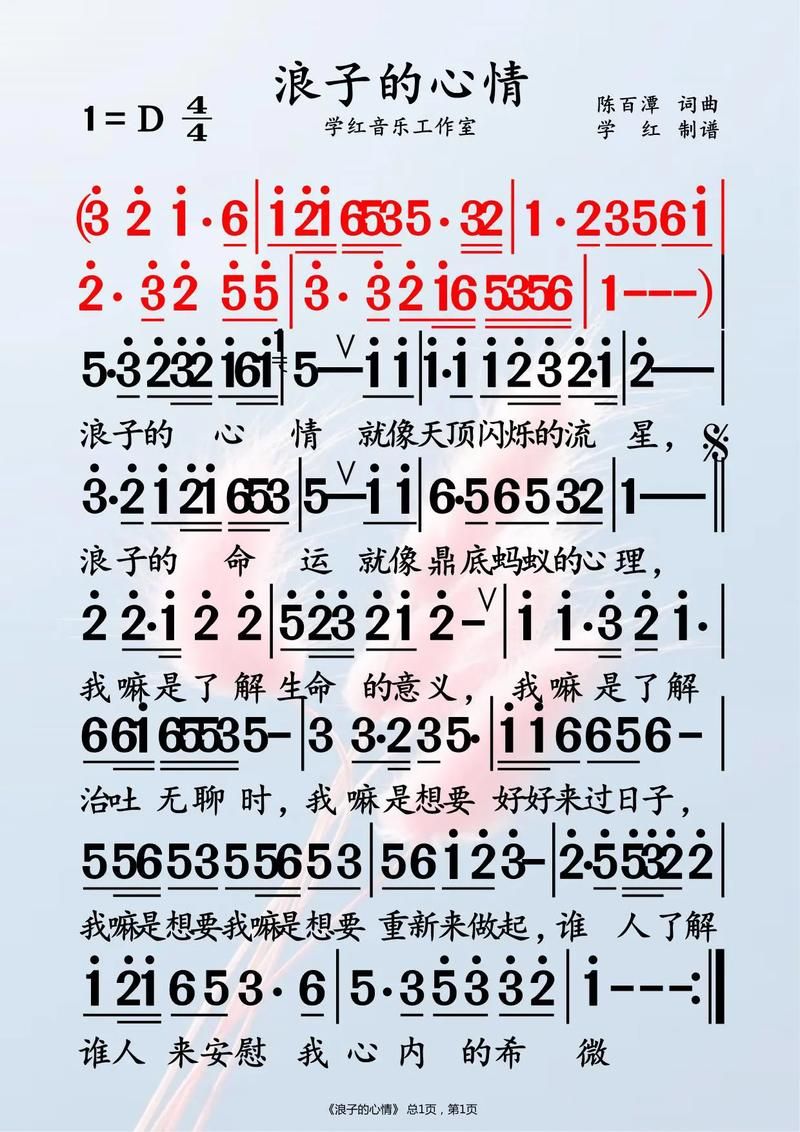

但刘欢版本的出现,却像在平静的湖面投了颗石子。2000年前后,在一档音乐综艺的录制现场,刘欢临时被要求唱一首“不一样的歌”,他没选自己的代表作,而是挑了浪子的心情。当时很多人担心:这位以“学院派”“高亢嘹亮”著称的歌者,能驾驭得了王杰的“江湖气”吗?

二、他把“浪子”唱成了“归人”,是岁月给的答案

听刘欢的浪子的心情,你会发现他几乎没怎么“炫技”。没有花腔,没有高音轰炸,甚至连副歌的爆发都克制得恰到好处。他的声音像冬日午后的阳光,不烈,却足够暖,像老朋友在耳边讲故事,平静得让人心碎。

“流浪的脚步走遍天涯,没有一个家”,他唱这句时,没有王杰的撕心裂肺,反而带着一丝释然。那不是被迫的流浪,更像主动的选择——不是没有家,而是“家”在心里,走到哪儿都是归宿。“手中的吉他弹奏着青春年华,心中的创伤只有自己舔它”,这里的“舔”字,他处理得特别轻,像怕惊扰了藏在心底的旧伤,不是苦情,是自愈,是“算了,就这样吧”的温柔。

最妙的在结尾:“浪子的心情啊,谁来安慰他,谁来陪伴他”。当其他歌手唱这句时,总带着一丝控诉和质问,刘欢却唱成了轻轻的叹息。不是在问“谁来安慰”,而是在说“其实不必安慰”——浪子的心情,本就是岁月的馈赠,无需陪伴,因为自己就是自己的归宿。

三、为什么刘欢能把“浪子”唱“温柔”?是他藏在“歌王”标签下的人间烟火

很多人说,刘欢的歌“有根”。这根,就扎在人间烟火里。他不像有些歌手活在“云端”,反而总把自己拉到最普通的生活里。他曾说“我喜欢的歌,不是写给‘神’的,是写给‘人’的”,而浪子的心情,恰恰是写给每个在生活中“漂着”的普通人。

刘欢自己的人生,本就带着“浪子”的底色。他从偏远的贵州小城考到中央音乐学院,一步步走到华语乐坛顶端,这条路走得并不顺遂。早年在酒吧唱歌的经历,让他见过太多人的孤独与挣扎;后来做音乐教育、参与公益活动,又让他看懂了生活的厚重。他曾在采访中说:“年轻的时候以为‘浪子’是远离家乡、四处漂泊,后来才明白,真正的‘浪子’,是心里装着太多故事的人。”

所以当他唱浪子的心情时,他不是在“演”浪子,而是在“解”浪子。他把王杰式的“外在漂泊”,变成了“内心耕耘”——浪子不是没有家,而是把世界都当成了家;不是没人安慰,而是自己治愈了自己。这种温柔,不是软弱的妥协,是历经风霜后的释然,是“阅尽千帆归来,仍是少年”的通透。

四、二十年后再听,刘欢的浪子的心情比王杰更“扎心”

为什么这么说?因为时代变了。王杰唱这首歌时,正值青春年少,浪子是一种“不被理解的骄傲”;而刘欢唱的版本,藏着一个中年人的“懂得”。现在的我们,听王杰,或许会想起年轻时的心高气傲;听刘欢,却会想起深夜加班后走在空无一人的街头,想起那些说不出口的委屈,想起那些“算了,就这样吧”的瞬间。

有网友说:“每次刘欢唱到‘手中的吉他弹奏着青春年华’,我都会掉泪。原来青春不是用来挥霍的,是用来‘演奏’的——弹得再响亮,也弹不回过去,但弹过的旋律,会成为生命里的光。”这或许就是刘欢版本最厉害的地方:他把一个“苦情”的浪子,唱成了每个人心里的“归人”——漂泊再远,总有一条路能回到自己心里。

所以,当刘欢唱起浪子的心情,那个“浪子”究竟是什么?不是沧桑,不是不羁,是岁月给每个普通人的温柔礼物。它告诉我们:真正的浪子从不是四处流浪,而是带着故事却依然热爱生活;真正的温柔从不是软弱的哭泣,是看透了生活的真相,却依然选择拥抱它。下次再听这首歌,不妨闭上眼,跟着刘欢的声音,问问自己:你的“浪子的心情”,是否也被岁月酿成了温柔的酒?