最近短视频平台上,刘欢演唱的大河呀向东流突然翻红,评论区里挤满了不同年龄层的留言:“我妈年轻时天天听,现在我给孩子放,他跟着晃脑袋”“大年三十全家守着电视听刘欢唱这个,比春晚还热闹”“每次情绪低落,循环这首歌就感觉浑身有使不完的劲”。一首歌能横跨几十年,让三代人产生共鸣,这背后藏着什么样的密码?

从好汉歌到大河呀向东流:刘欢的歌声里,总刻着中国人的精气神

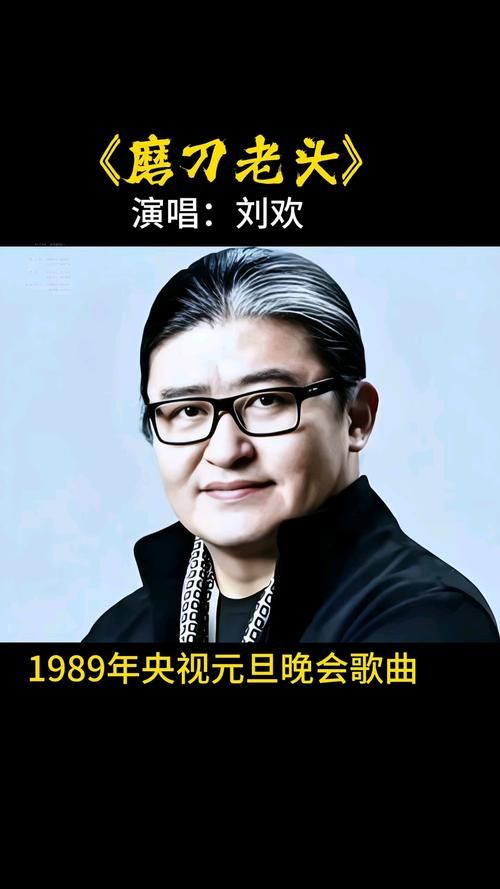

提起刘欢,很多人的第一反应是“华语乐坛的常青树”。从1987年雪珂主题曲愿里初露锋芒,到1998年好汉歌中“大河向东流啊”的豪迈嘶吼,再到2023年声生不息·宝岛季里用嗓音唤醒记忆,他的歌从来不只是旋律,更是一个时代的注脚。

有人说刘欢的嗓音“像黄河水一样浑厚又有力量”,但这“力量”从来不是刻意吼出来的。就拿大河呀向东流来说,开头一句“大河呀向东流,日月照九州”,他没急着飙高音,而是用气声把“大河”“日月”拉长,像老者在河边讲故事,每个字都带着岁月的沉淀。副歌部分层层递进,“向东流,流过多少秋”“多少英雄故事,多少悲欢离合”,高音里没有尖锐感,反而像浪涛卷起千层雪,把黄河的磅礴、历史的厚重、生命的坚韧揉在一起。

有人对比过不同版本的大河呀向东流,但总觉得少了点什么。刘欢的版本里,你听得到的不仅是技巧,更是“共情”。他早年跟民间音乐学家采风时,曾蹲在黄河边听船工号子,那些带着粗粝感的“哟嗬嗬”被他记在心里,后来成了他演唱时最自然的“气口”。他说:“中国的歌,得有‘根’。黄河是母亲河,她的故事就是中国人的故事,唱的时候心里得装着千年的浪,千万的人。”

一首歌的三重身份:它是背景音,也是催化剂,更是“精神锚点”

为什么大河呀向东流能让不同年代的人“共情”?答案藏在它的“三重身份”里。

对60后、70后来说,它是“青春的背景音”。上世纪90年代,这首歌随着电视剧热播,成了工厂车间里的“标配曲目”。北京朝阳区的一位纺织厂退休阿姨回忆:“那时候上班累啊,机器嗡嗡响,工友就放刘欢的歌,‘大河向东流’一唱,感觉腰杆都挺直了,干劲儿都足了。”对他们而言,这首歌不仅承载着对改革开放浪潮的憧憬,更藏着“只要肯奋斗,日子总会向东流”的朴素信念。

对80后、90后来说,它是“情感的催化剂”。多少人学生时代在广播里听到这首歌,会下意识跟着哼“多少英雄故事”;多少人在异地打拼时,把“向东流”当作“不回头”的勇气——就像黄河最终奔向大海,自己的人生也该义无反顾。30岁的上海白领小李说:“去年创业失败,在家颓了半个月,突然刷到刘欢唱这首歌,‘向东流,流过多少愁’,突然就哭了,不是难过,是被点醒了。”

而对00后、10后的孩子来说,它正成为“精神的锚点”。现在很多幼儿园、小学把这首歌作为爱国主义教育的素材,老师在黑板上画黄河轮廓,教孩子“黄河是中华文明的摇篮”。杭州某小学的班主任王老师说:“孩子们唱的时候,眼睛亮晶晶的。他们可能不懂‘历史’的厚重,但能从歌声里听出‘我们很厉害’的自豪。”

那些藏在旋律里的“真东西”:不是流量,是人心

为什么有些歌“红极一时就消失”,有些歌却能“传唱一生”?刘欢在一次采访里说:“好歌得有‘真东西’——真情、真事、真精神。现在的歌,技巧越来越复杂,但少了‘真’,就像汤煲了太久,鲜味都熬没了。”

大河呀向东流的“真”,在于它从不刻意煽情。不堆砌“家国情怀”的大词,只说“大河向东流,日子过春秋”;不喊“加油打气”的口号,只唱“向前走,莫回头”。这种“大巧不工”的表达,反而让不同的人都能在里面找到自己的影子:农民听出“土地的馈赠”,工人听出“劳动的光荣”,学生听出“少年的倔强”,老人听出“岁月的回响”。

更难得的是,刘欢的演唱始终保持着“对音乐的本真敬畏”。他曾拒绝过很多“改编邀约”,觉得加太多电子乐会破坏歌曲的“根”;有人劝他“唱几句高音炸裂点,流量高”,他却说:“大河呀向东流的美,不在高音,而在‘流淌’。就像黄河,不是靠某一处浪头大,而是靠日日夜夜的奔涌。”这种“不跟风、不逐流”的坚持,恰恰是音乐人最珍贵的“专业”,也是歌曲能穿越时光的“底气”。

结尾处,再回到开头的问题:刘欢唱响大河呀向东流,为何一首歌能成为几代人的“时代回声”?或许答案就藏在那些跟着旋律点头晃脑的人身上——他们脸上的笑容、眼里的光、心中的热,共同印证了一件事:真正的好音乐,从来不是“速食品”,而是一颗种子,扎在人的心里,在岁月里生根发芽,长成共同的精神家园。就像黄河水,永远向东流,永远滋养着岸边的人。