周末深夜十一点,当大多数直播间还在靠“福利”“连麦”维持热度时,刘欢的演唱直播间却悄然挤进了百万观众。没有倒计时预热,没有网红助阵,甚至连个“关注点一点”的提示都没有,他只是坐在钢琴前,说了句“今天想唱点老的”,开口就是弯弯的月亮的前奏。弹幕突然安静了几秒,接着炸出无数“DNA动了”——有人刷“我爸妈恋爱时听的歌”,有人发“凌晨三点不敢开麦怕吵醒邻居,但真的循环不动了”。

这场没上热搜的演唱夜,却成了圈内音乐人私下的“考场”:有人默默记下他转音时的气口,有人反复研究他改编和声的逻辑,更有人在评论区留下“刘老师用一晚上,给我们补了十年音乐课”。为什么一个“过气老歌手”的直播,能让行业内外集体静下来听歌?答案可能就藏在他唱千万次的问时,轻轻扶了一下话架的细节里——那不是表演,是音乐人最本真的敬畏。

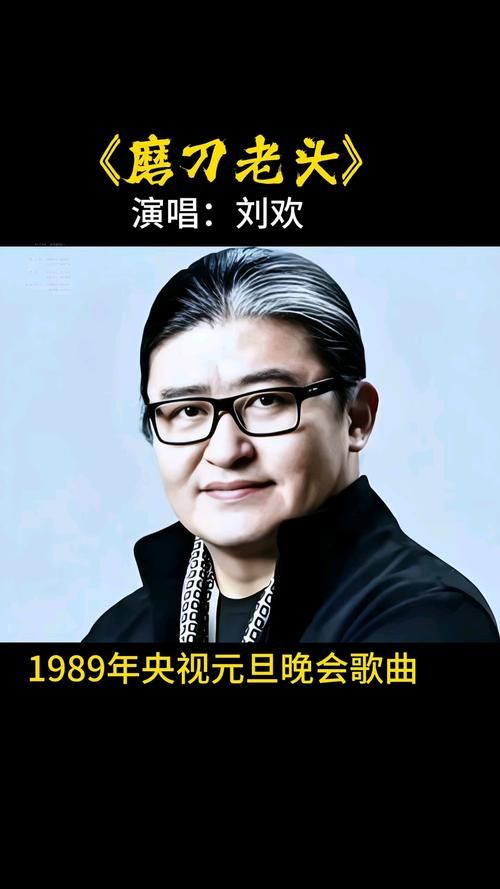

从“国民歌王”到“直播间里的老师”,他守着音乐的“笨规矩”

提起刘欢,很多人的记忆还停在好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是北京欢迎你里“唱得响亮”的国民度。但真正让年轻一代音乐人服气的,是他几十年没变的“轴”。

2018年歌手总决赛,他为了保留原曲的叙事感,硬是把幽兰操的复杂编曲改成了简单却深刻的钢琴版。当时导演组劝他“加点电音效果更炸”,他摆摆手:“歌是骨架,改得太花,骨头就散了。”这种“轴”,在这次的演唱夜里更明显。唱从头再来时,他特意说明“这是十几年前给下岗工人的歌,现在听可能有点‘过’,但里面的劲儿不能丢”。

没有华丽的灯光,没有伴舞,连伴奏都是他自己弹的钢琴。可正是这种“笨拙”,让音乐回归了本质。弹幕里有个学声乐的大学生留言:“以前总学‘气沉丹田’,今天听刘老师唱往事随风,才懂什么叫‘每个字都从心里出来’。”原来真正的顶流,从不需要靠流量堆砌——就像他常说的:“歌是用来听的,不是用来比的。”

百万观众熬夜“蹲守”,我们到底在等什么?

演出结束前,刘欢唱了一首新歌星辰大海,歌词里写“就算走得再慢,也别丢了头顶的光”。评论区突然有人问:“老师,您这么有名,还熬夜直播不累吗?”他顿了顿,笑着说:“累啊,但看到有年轻人说‘原来老歌这么有味道’,我就觉得值。”

这句话,或许说出了无数熬夜观众的心声。在这个“万物皆可快餐化”的时代,我们太久没听过一首能让人安静听完的歌了。有人说,刘欢的演唱夜像一场“时光机”——80后听着千万次的问想起青春,90后跟着弯弯的月亮理解父辈,00后则在星辰大海里找自己的影子。更有人感慨:“别的直播间‘求三连’,刘欢的直播间‘求不划走’——因为每一秒,都是对好歌的尊重。”

当最后一个音符落下,直播间的人数没有像其他直播一样断崖式下跌,反而缓缓突破了200万。有人发问:“这场没有热搜的演唱夜,凭什么成了年度最‘出圈’的音乐事件?”或许答案很简单:当所有的喧嚣都褪去,真正的好歌,永远有人听。而真正的好歌手,永远在用心唱歌。

写在最后:真正的“顶流”,是让音乐成为穿越时间的力量

凌晨一点,刘欢起身鞠躬时,镜头扫过弹幕,满屏都是“老师快休息”“下次还听”。他笑着摆摆手:“下次,给你们唱点新的。”没有套路,没有营销,只有音乐人最纯粹的分享。

在这个流量至上的年代,刘欢用一场直播证明了:顶流从来不是数据堆出来的,而是时间和人心熬出来的。就像他当年唱好汉歌时,没人能想到二十多年后,这首歌还能让几代人跟着唱;就像现在的演唱夜,没有推广,却能让百万人在深夜里找到同频的感动。

或许,这就是“刘欢演唱夜”最动人的意义——它提醒我们:好歌不怕旧,真情不怕晚;愿意静下心来听歌的人,永远都在;而坚守音乐本真的人,也从来不会被时光遗忘。下次,你也会蹲在屏幕前,等他唱那句“心若在,梦就在”吗?