最近晚上刷短视频,总刷到一段画面:海浪翻涌着礁石,战舰在晨雾中破浪前行,镜头一转,是边防战士迎着风浪挺立的身影。背景里,一声雄浑又带着深情的歌声响起——“浪花千万朵,那是血脉的起落;礁石一座座,铸成铁壁铜锅……”评论区炸了:“这歌谁唱的?听一次就记住!”“刘欢?他居然还唱这种歌?”“循环了一整晚,眼泪止不住。”

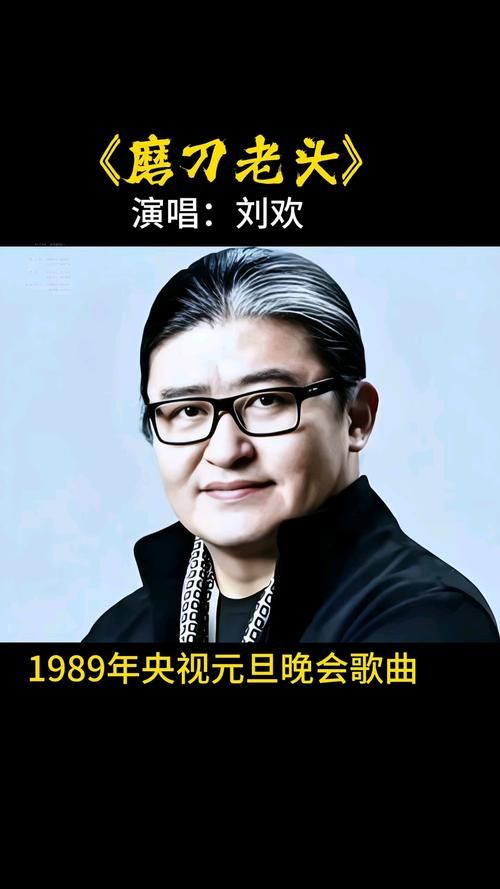

说起来,刘欢这个名字,对很多年轻人来说可能有点“遥远”——上一次他大规模出现在公众视野,还是几年前歌手里的“压轴顶梁柱”。但只要他一开口,那种属于华语乐坛的“定海神针”感,立马就回来了。这次为南海风云演唱插曲,他没玩花哨,没蹭流量,就凭一副嗓子、一份真心,又把“主旋律”唱进了人心里。

为什么是刘欢?他心里装着怎样的“南海”?

很多人可能不知道,刘欢和“家国情怀”早就绑在一起了。30年前的好汉歌,吼出了梁山好汉的义薄云天;20年前的北京欢迎你,用温暖旋律迎接世界目光;10年前的铭记,把民族史诗唱得荡气回肠。这次接到南海风云的邀约,他没怎么犹豫:“唱南海,就是唱我们的根。”

录音棚里,为了找到“浪花拍礁石”的力度感,他反复调整气息,要求加入海浪的真实采样。“南海不是地图上的一个名字,是祖祖辈辈守着的家,”他跟制作人说,“得让听众听着歌,能闻到海风味,能看见那些穿着军装的脸。”你听那句“潮起潮落是相同的脉搏”,没有嘶吼,却比高音更戳心——那是经历过岁月沉淀的领悟,把对这片土地的爱,揉进了每个字的轻重里。

这首歌,到底藏着什么“后劲”?

第一次听南海风云插曲,很多人会被旋律“骗”到——开头是清朗的钢琴,像月光照在海面,刘欢的声音像一艘慢慢靠近的船,沉稳又温柔。可副歌一起来,突然就开阔了:弦乐铺开如海面波澜,鼓点像心跳,那句“我站在这里,就是中国的岸”,直接把情绪顶到高潮。

仔细看歌词,全是“南海元素”,却没一句生硬的口号。“浪花是写给天空的情书”“风里飘着祖先的名字”,把守护写成诗;而“舰艏犁开万顷蓝,身后万家灯火安”,又把担当唱得朴实又铿锵。作曲家说,他特意用了海南渔歌的调式,加上交响编曲,想让老一辈的情怀和年轻一代的审美“打个照面”——结果真成了:00后在评论区写“以前听主旋律觉得‘假’,现在知道,原来这些歌里装的是我们都没说出口的自豪”。

从“老艺术家”到“顶流网红”?刘欢的“流量密码”从来简单

这些年,刘欢几乎不在综艺上“刷脸”,可只要他出现,就能上热搜。有人说他“佛系”,但他比谁都清楚:好音乐不需要“天天见”,只要“次次惊艳”。

上次歌手里,他把从前慢唱得让全网落泪,不是因为技巧,是因为他把“慢慢来”的温柔,唱成了对浮躁时代的一剂药;这次南海风云插曲能破圈,也不是偶然。当很多歌手还在琢磨“怎么更火”时,他只想“怎么更真”。就像他常说的:“音乐是耳朵里的粮食,不能只好看,还得顶饿。”你看他演唱会,从不穿华丽衣服,就站在钢琴前,用声音和观众聊天——这种“把心掏出来唱”的真诚,比任何营销都更“抗打”。

最后想说:有些歌,为什么能“越唱越年轻”?

南海风云插曲火了之后,有人问:“现在的年轻人还爱听这种歌吗?”你看评论区就有了答案:“95后,这是我爷最爱听的调子,现在我也爱听了”“00女生,单曲循环三天,想告诉我守边疆的哥哥,这首歌很酷”。

其实,从来不是年轻人不爱主旋律,是那些“假大空”的歌他们不爱。刘欢这首,把家国情怀唱成了“家里的故事”,把守护的力量唱成了“骨子里的骄傲”。当旋律响起,不管是60后还是00后,都能在歌里找到自己的影子——那是我们对这片土地的认同,是刻在DNA里的归属感。

所以,凭什么刘欢这首歌能刷爆全网?凭他几十年如一日的“较真”,凭他对“好音乐”的执着,更凭那首歌唱出了每个中国人心里最想说的话:南海这片深蓝,我们守着,爱着,也骄傲着。毕竟,有些旋律,从来不会过时;有些人,一开口,就知道为什么他是“刘欢”。