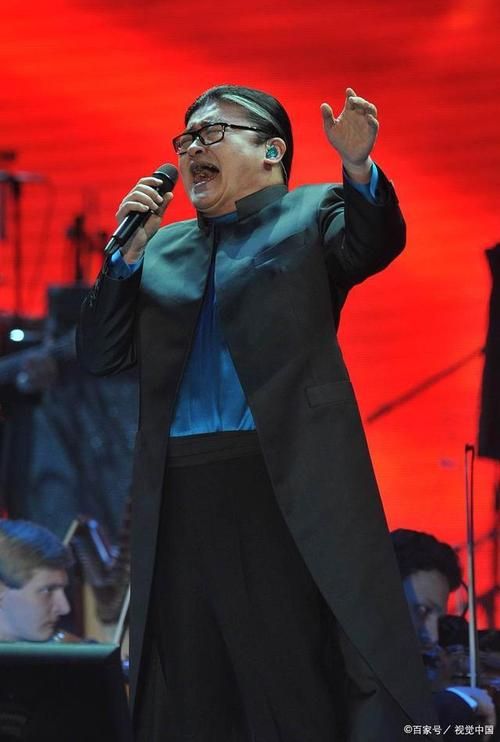

去年刘欢“声命”演唱会在鸟巢落下帷幕时,后台灯光师老王擦着汗开玩笑:“欢哥这嗓子,简直是老天爷追着喂饭吃——但你得知道,这饭可不是端上来就能吃的。”台下几万观众举着手机录像,视频里连他换气时胸腔的震动都清晰可辨,评论区炸了:“这收音是装了隐形麦克风吗?”“现场真的这么稳?还是后期修了?”

说到底,一场能让人“闭眼听、不闭眼也震撼”的演唱会,从来不是歌手一个人的“独角戏”。刘欢团队那些年里摸索出的录制“干货”,其实藏着声音艺术的“门道”——从现场的声学设计到后期的精修逻辑,每个环节都像走钢丝,差一点,整个演唱就会“垮掉”。

先破个题:刘欢的演唱会,为啥不是“开麦就行”?

很多人以为,歌手唱得好,站上去开口就行。但对刘欢来说,这想法简直像让厨师“随便炒炒菜”一样荒诞。他的音色特点是“厚、透、亮”——低音能沉到胸腔,高音又能像丝绸一样飘上去,但这样的嗓子,对现场环境的要求“变态级”高。

“你想象一下,几万人的体育馆,四面都是水泥墙,声音弹来弹去,如果混响控制不好,欢哥唱完一首,观众耳朵里可能还残留着前一句的‘尾巴’,下一句就糊在一起了。”负责演唱会声学设计的李工说。他们团队提前一个月就会进场,用专业仪器测试场地的混响时间——普通观众的手机测不出来,但他们的设备能精确到毫秒:“比如北京的凯迪拉克中心,空场时混响大概2.5秒,但我们得通过调整吸音板、悬挂扩散体,把演唱会当天的混响压到1.8秒以内,就像给他造了个‘量身定制的话筒房间’。”

收音设备:不是“越多越好”,而是“每个都有用”

演唱会当天,你看到的舞台上除了鼓、琴、吉他,还藏着密密麻麻的“黑盒子”和银色的长杆——那些才是“声音捕手”的核心战场。

刘欢面前的话筒,是团队特意从德国定制的,比普通动圈话筒贵10倍。“它就像欢哥嗓子的‘翻译官’,”录音师老张解释,“普通话筒可能把他低音里的‘颗粒感’吞掉,或者高音太‘炸’,但这款能把音色还原得‘透亮又温柔’,连他唱歌时喉结的轻微震动都能捕捉到,但不会喷麦——你知道 singers 最怕喷麦吧?一喷麦,观众就只听到‘噗’的一声,全毁了。”

舞台四周还有十几个“隐蔽式话筒”,有的藏在音响里,有的指向观众席。“你以为观众的热闹声是后期加的?错!我们专门收环境声,但必须控制比例——欢哥唱弯弯的月亮时,观众声占10%,像背景里的‘月光’;唱好汉歌时,观众声能到30%,像海浪推着他走。比例差一点,情绪就‘假’了。”

人声处理:修音师不是“魔术师”,是“声音的保洁员”

现在演唱会修音总被骂“假”,但刘欢团队的修音逻辑是:不“修”真,只“补”缺。

“欢哥的嗓子是真的好,但50多岁了,连续唱两小时,体力总会‘打折扣’。”现场调音师小周说,“比如他唱千万次的问最后一句‘千万里’的长音,本来能撑10秒,但可能那天状态一般,只撑了8秒,我们不会去‘延长声音’,而是用之前他状态好的录音里同样音色的‘片段’,像补衣服一样‘织’进去——必须和原声的呼吸频率、音色波动一模一样,否则观众耳朵会‘跳戏’。”

更绝的是,他们给刘欢的耳朵里塞了个“私人定制耳机”。不是普通监听耳机,而是能同时分3轨播放的——一轨是自己的原声,一轨是乐队的伴奏,还有一轨是观众席的“脉冲声”。“你以为歌手听不到观众欢呼?他们必须听到!欢哥唱到高潮时,观众声浪一上来,他就会跟着情绪往上‘顶’,耳机里没有观众声,他就成了‘孤岛’,唱出来的东西就没‘活气’。”

最后的“保险绳”:多轨道备份,像飞机双引擎

演唱会最怕什么?突然断电、设备死机、话筒没声音……刘欢团队有个“魔鬼原则”:每个环节都要有“Plan B”,而且Plan B和Plan C不能在同一个地方。

“主话筒用的是无线,但我们会在他衣领上别个有线话筒,像‘双保险’;录音轨道有8个,同时录,即使其中一个坏了,另外7个也能拼出完整的音轨;连调音台都是双机热备份——两个调音师同时操作,参数完全一致,一个死机,另一个立马顶上。”老张说,“这些观众看不见,但他们能‘听’到——因为只有万无一失,歌手才能放心把情绪‘交’出来,观众才能纯粹沉浸在音乐里。”

所以你看,刘欢演唱会声音的“稳”,从来不是“嗓子好”三个字就能概括的。从声学设计的“物理打磨”,到设备调校的“毫米级精度”,再到后期修音的“克制的艺术”,背后是整个团队把“完美主义”刻进每个细节的较真。就像老王最后说的:“欢哥的嗓子是金子,但我们要做的是‘擦金子的人’——既要让金子发光,又不能掩盖它本来的光芒。”

下次再看演唱会时,或许你可以试着闭上眼睛:不是听“修得有多完美”,而是听“有多少细节藏在声音里”,那里藏着团队对艺术的敬畏,也藏着一场演出“活起来”的灵魂。