——当流量时代遗忘“活化石”,他用另一种方式震撼乐坛

“刘欢去哪了?”这个问题在搜索框里翻腾了整整十年。当好汉歌的激昂旋律在短视频平台被解构成段子,当综艺节目里“导师”席位轮转如戏,这位被音乐圈尊为“活化石”的歌坛巨匠,似乎真的从大众视野中蒸发了。

然而,“消失”的刘欢,从未真正离开。

一、歌坛的“定海神针”,为何突然“静音”?

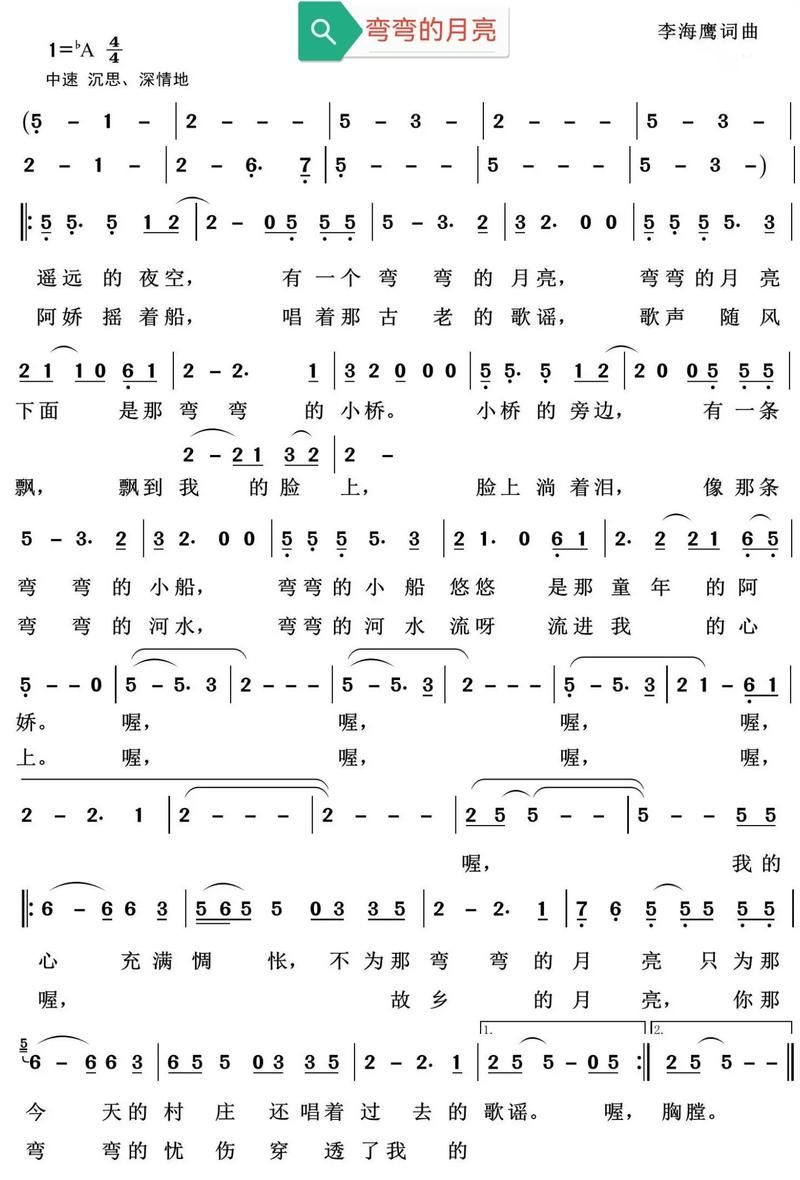

在流量如潮水般席卷娱乐圈的今天,刘欢的“退场”显得格外突兀。他曾是央视春晚舞台上最耀眼的“声音”,是弯弯的月亮里把民谣唱成史诗的传奇,更是好汉歌中荡气回肠的“大河向东”缔造者。他的声线曾被形容为“上帝亲吻过的嗓子”,是无数音乐人心中的“声带天花板”。

可就在事业巅峰期,刘欢却主动踩下了“急刹车”。原因令人动容:健康。

他坦诚自己患有“股骨头坏死”疾病,多年高强度演出和体重负担让膝盖几乎“废掉”。2019年歌手总决赛,他推着助行器登场的画面,让无数观众瞬间泪目——那不仅是告别舞台的隐喻,更是对艺术生命的终极守护。

> “我不能再唱了,但我可以教。”——这是刘欢给出的答案。

二、消失的表象下:比舞台更辽阔的耕耘

当大众还在惋惜“再听不到刘欢现场版”时,他早已在另一条赛道上狂奔:

1. 讲台上的“真经”

作为中央音乐学院的院长、教授,刘欢把自己半生积累的音乐“武功”倾囊相授。他要求学生“必须懂得敬畏作品”,工作室里永远堆着黑胶唱片和乐理书。一位学生曾透露:“刘老师备课到凌晨三点,只为讲清一个乐理细节。”这种“较劲”,正是当下最稀缺的匠人精神。

2. 幕后的“定海神针”

虽然减少台前曝光,刘欢从未远离创作。他为多部纪录片担任音乐总监,在山海情觉醒年代等爆款剧中,那份深沉厚重的历史感背后,是他反复斟酌的配乐哲学。正如他在采访中所说:“好的音乐不是煽情,是让时间有了质感。”

3. 家庭的“烟火气”

罕见的家庭照中,刘欢推着婴儿车陪女儿散步,和妻子迎接买菜归来。他曾在访谈中笑言:“现在最大的快乐是给老婆做饭,给女儿弹摇篮曲。”这种“接地气”的反差,恰恰印证了他对“人生剧本”的清醒选择——流量让位给生活,声浪让位给心跳。

三、为什么“消失”反而成就了刘欢的传奇?

在“红毯即战场”的娱乐圈,刘欢的选择堪称另类。他拒绝过度曝光、不参与真人秀、不炒作话题,这种“反流量”姿态,反而让他的艺术价值愈发凸显:

- 坚守本真的稀缺性:当明星们用热搜换资源,用热搜换资源,用热搜换资源……刘欢用作品说话。他的“消失”,是对浮躁生态的无声反击。

- 生命智慧的启示录:从“舞台巨星”到“园丁父亲”,刘欢证明:真正的艺术家不是永动机,而是懂得在人生不同阶段“切换跑道”的智者。他教会我们:人生的价值维度,远比曝光度更重要。

- 不灭的文化符号:即便十年未见,好汉歌前奏一响,仍是全场起哄的“文化密码”。这种穿越时间的IP生命力,正是刘欢留给乐坛最厚重的遗产。

尾声:有些声音,不需要热搜也能震撼人间

当流量明星们用“存照焦虑”绑架大众,当“曝光度”成为唯一价值标尺,刘欢的“消失”恰似一记警钟:真正的艺术生命力,从来不在聚光灯下,而在那些看不见的坚持、喧嚣外的沉淀,以及未被消费的纯粹热爱中。

我们不必追问“刘欢去哪了”。

因为当弯弯的月亮再次在深夜单曲循环,当某位学生想起老师在讲台上“较真”的背影,当纪录片里一段配乐让历史有了温度——

他从未消失。

他只是用另一种方式,让世界听见,什么是真正的“不朽”。

> “声音会老去,但好的音乐能替你说话。”

> ——刘欢,只是换了个频道,继续震响人间。