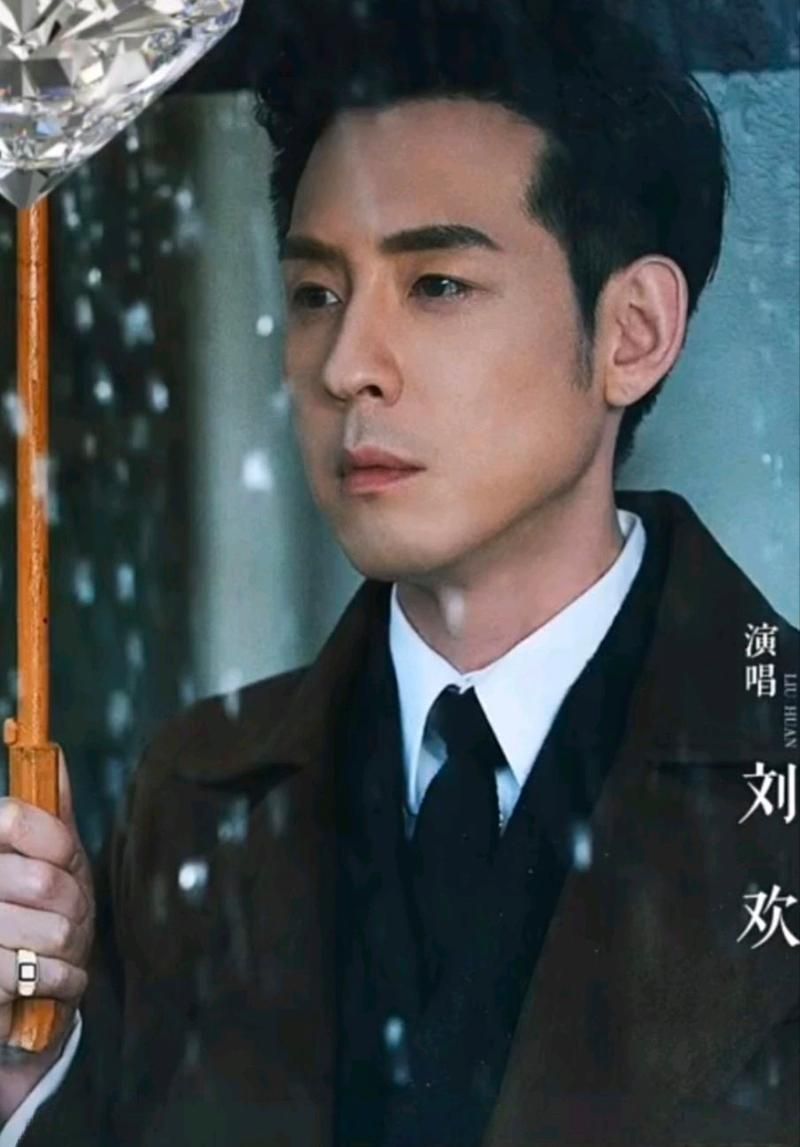

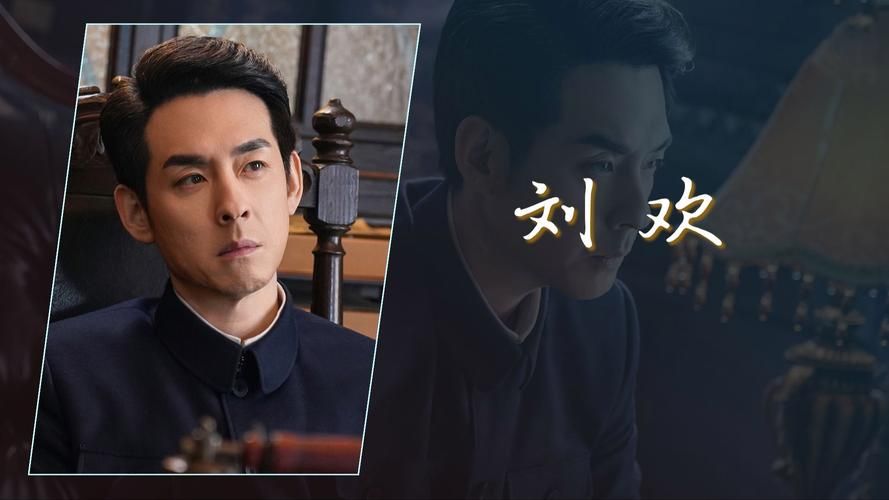

提起刘欢,乐坛里几乎没人会摇头。无论是好汉歌里的滚滚黄河水,还是弯弯的月亮里的江南烟雨,他的嗓子就像陈年的酒,越品越有味道。而济阳,这个从山东小城走出来的男孩,因一档音乐节目被更多人知道——他声音里的野性,像极了旷野里的风,带着点泥土的粗粝,又藏着不服输的倔。很多人以为,他们的交集只在中国好声音的转椅上,可细品下来,这师徒俩的故事,哪是"一期一会"那么简单?

先说说济阳这个名字。山东济阳,一个可能连很多山东人都没听过的地方,却是济阳的根。他总说自己"生在黄河边,长在田埂上",小时候跟着地里干活的大人吼山歌,对着家里的老收音机模仿样板戏,没正经学过几天音乐,可嗓子里的天赋就像黄河里的浪,挡都挡不住。后来他参加好声音,盲选时选了一首给你的歌,没技巧、不华丽,就是那么干巴巴地唱,却硬是把刘欢转了过来。刘欢当时就说:"你这嗓子,像被砂纸磨过,磨得人心里发痒。"

这话听着像夸,其实藏着"懂"——刘欢自己也是个不按套路出牌的人。早年唱千万次的问,别人说他"太洋气",他却说"音乐哪有什么土洋,真情实感最重要";后来做导师,别的导师忙着抢人气高的学员,他却总在角落里观察,哪个孩子嗓子里有故事,哪个孩子是在"唱"而非"炫"。济阳站上那舞台时,他看到的不是个"草根逆袭"的剧本,而是一块没雕琢的玉石,带着原生的质感,只需要轻轻擦去上面的浮尘。

很多人好奇,刘欢那么忙,圈内大佬满天飞,怎么偏偏对这个来自小城的男孩上心?其实答案就藏在节目里别的片段里。有次分组赛,济阳选了一首方言歌,调子跑、节奏乱,后台导播都急得冒汗,刘欢却拦下所有人:"让他唱,乡土气才是他的武器。"后来济阳在后台哭了,说自己怕拖累团队,刘欢拍着他的肩膀说:"你记住,音乐里的'真',比'完美'值钱一万倍。"

这句话,何尝不是刘欢自己的影子?他刚出道那会儿,也总有人嫌他"不够流行""曲高和寡",可他偏要唱从头再来,唱天地在我心,唱那些当时看来"不讨巧"却充满生命力的歌。后来济阳翻唱刘欢的弯弯的月亮,没学他标志性的胸腔共鸣,反而用自己带着山东口音的嗓子,唱出了黄河边的月亮,刘欢在台下听得眼眶湿了——这不就是传承吗?不是模仿,是把种子种进不同的土壤,长出不同的模样,却都留着根的香。

节目结束后,有人问济阳:"现在成了刘欢的'弟子',是不是能走捷径了?"济阳挠头笑:"刘欢老师跟我说过,音乐这行,没有捷径,只有把脚底的泥洗干净,一步一步走稳。"确实,你看刘欢现在,除了做音乐,还带学生、办讲座,有人说他"浪费了",他却说:"我年轻时没人指点,走了多少弯路?现在能帮一把是一把,算还当年的人情。"

济阳现在巡演,还是会唱给你的歌,每次唱到"我想你,想得睡不着"那句,总会想起刘欢说的"别用力,像跟人说话一样唱"。渐渐地,他发现自己的嗓子有了变化——不再是刚来时的"生猛野牛",而成了能收能放的"黄河水",激昂时能掀翻屋顶,温柔时能漫过人心。这大概就是最好的师徒情:不是你教我唱哪首歌,而是你让我成了更好的自己。

其实仔细想想,刘欢和济阳,哪有什么"不为人知的羁绊"?他们的故事,不过是个简单的"懂"字——懂黄河边的风是什么样的,懂没见过世面的孩子眼里有怎样的光,懂音乐这回事,从来不是比谁技巧高,而是比谁心里更干净。就像济阳常说的:"我运气好,遇到了刘欢老师;可刘欢老师也运气好,遇到了一个没被污染的我。"

这话说得对吗?你看,刘欢的帽子上总别着一枚小音符,济阳的琴盒里总放着一张泛黄的好汉歌CD——这或许就是答案:最好的传承,是让每个后来者,都带着前辈的光,走自己的路。