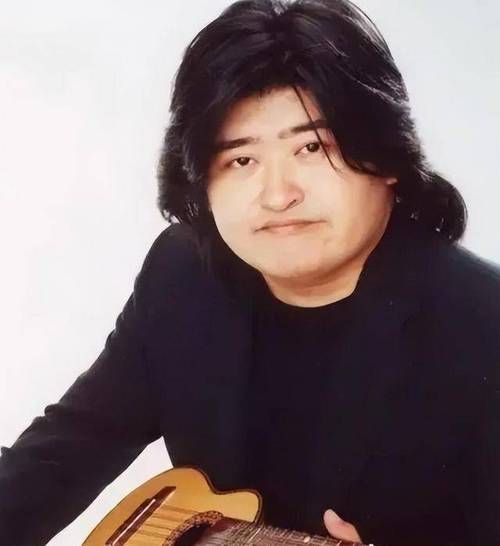

提起刘欢,大多数人第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温润如玉的深情,是千万次地问里穿透时光的沧桑——但你有没有想过,当这位华语乐坛“常青树”开口说法语时,会是怎样的场景?

几年前,法国音乐杂志Télérama的一篇评论让很多中国读者惊讶:“刘欢的法语,像塞纳河的晚风,既有卢浮宫的厚重,又有蒙马特街头的浪漫。他不是在‘读’法语,而是在‘活’法语。”这句话背后,藏着多少关于刘欢与法语的故事?

从“兴趣”到“专业”:他为什么把法语当“老朋友”?

很多人不知道,刘欢的法语之路,始于上世纪80年代的巴黎。那时他还是中央音乐学院的学生,第一次去法国参加音乐节,在街头听到一位老人唱La Vie En Rose(玫瑰人生)——没看歌词,却瞬间被那把带着沙砾感的法语迷住了。“法国人说,语言是‘流动的旋律’,我这才明白,法语的元音、连读、抑扬顿挫,本身就是一种音乐。”

回国后,他开始“疯狂”学法语:每天听RFI(法国国际广播)的新闻,跟着小王子练发音,甚至用法语写日记。“刚开始连‘Bonjour’都说不好,老师让我每天对着镜子练口型,感受嘴唇的肌肉记忆。”他说,“学语言不是为了炫耀,是想多一把钥匙,打开世界音乐的门。”

这把“钥匙”,后来真的帮他打开了无数扇门。

法语歌曲里的“中国灵魂”:他怎么把外国歌唱成“自己的”?

刘欢的法语水平,最让人服的不是发音多标准,而是他对歌词的“消化能力”——他能把法语歌里的文化密码,转化成中国人听得懂的“情感共鸣”。

比如他唱的Ne Me Quitte Pas(别离开我),原是比利时歌手Jacques Brel的经典之作,讲的是绝望的挽留。刘欢的版本里,没有刻意的悲情,反而像在用中文的“叙事感”重构故事:“他唱‘Quitte-moi’(离开我)时,尾音带着一点叹息,像中国古诗词里的‘欲说还休’,把法语里的‘挣扎’变成了‘克制’,反而更戳心。”这是法国乐评人皮埃尔对他的评价。

还有一次,他在法国巴黎的演唱会上唱Les Feuilles Mortes(枯叶),前奏一起,台下观众就惊了——他的法语里夹杂着一点点“京腔”,不是失误,而是故意加的“中国味儿”。“法国的秋天是落叶飘进塞纳河,中国的秋天是落叶飘进胡同里,我唱的是‘枯叶’,心里想的是‘故乡’。”事后他对记者说,那一刻,他看见台下有法国老人跟着抹眼泪。

连法国人都竖大拇指:“他的法语,有‘诗的温度’”

2019年,刘欢推出法语专辑Les Chansons que j'aime(我爱的歌),里面收录了他精心挑选的12首法语经典。专辑发行后,法国世界报的评论标题是:“刘欢,让法语歌有了‘东方哲学’。”

法国知名歌手帕特里克·布鲁尔在听完专辑后,主动联系他:“你的法语发音比很多法国人都地道,但更重要的是,你把歌词里的‘孤独’‘爱’‘思念’,唱出了‘人类的共情’——这不是‘法语’,这是‘音乐’。”

有粉丝问:“刘欢老师,您的法语已经这么厉害了,有没有想过出一张原创法语专辑?”他笑着说:“语言是载体,故事才是灵魂。如果有一天,我能用法语写一首关于‘中国父亲’的歌,才算真的把法语‘用活了’。”

写在最后:为什么刘欢的法语能“打动世界”?

刘欢的法语水平,从来不是“炫技”,而是“表达”。他曾说:“音乐的本质是‘沟通’,不管用中文、法语还是意大利语,只要能让人听见心里的声音,就是好音乐。”

你看,他用法语唱玫瑰人生时,眼睛里闪着光,像在讲自己的初恋;他用法语教学生枯叶时,会说“‘feuille’(叶)这个词,要像轻轻放下一片羽毛,不能用力”;他在法国电视台做节目时,用法语聊中国的“二十四节气”,让外国观众惊叹:“原来你们的秋天,还有这么多故事!”

或许,这就是他法语水平的“终极密码”——不是“会说”,而是“懂”;不是“唱对”,而是“走心”。

下次再听刘欢唱歌,不管中文还是法语,不妨闭上眼睛听一听——你听到的,不是“歌手”的声音,而是“灵魂”的旋律。

毕竟,能把法语唱成“诗”的人,全世界也没几个,对吧?