说真的,提到刘欢,你脑子里第一蹦出来的词是什么?是好汉歌里“大河向东流哇”的豪迈,是千万次的问里“我曾攀登过多少高峰”的深情,还是那个总被调侃“没脖子,一甩头就自带戏”的标志性动作?

别急着笑——这“没脖子一甩”,其实是娱乐圈最被低估的“好声音说明书”。

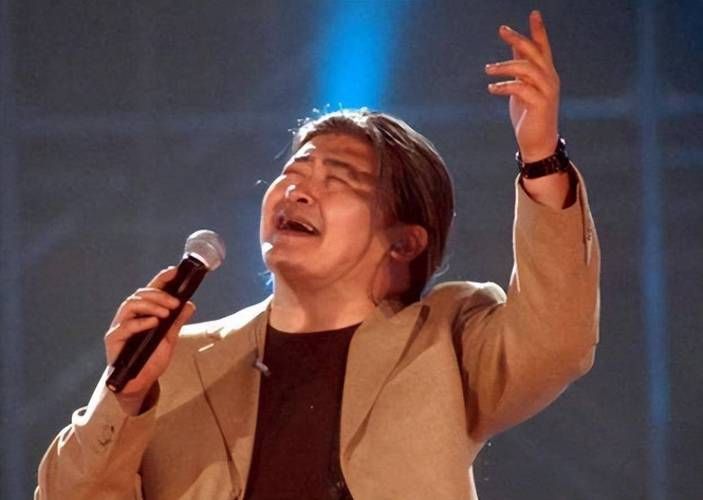

你仔细想:多少人第一次听刘欢,先是被他的体格镇住——不是健美式的壮,而是那种久坐不动、被岁月和音乐“喂”出来的敦实,脖子短得像被肩膀和下巴“挤”成了线。但偏偏就是这个人,一开口,声音能从胸腔里撞出来,带着金属般的颗粒感,像老酒烧过喉咙,又暖又烈。更要命的是他唱到激动处那个招牌动作:头猛地一甩,脖子仿佛要“挣脱”禁锢,后颈的肉跟着颤动,像是要把所有情绪都甩到空气里。

有人调侃“像被卡顿的摇摇乐”,可等你真正去看他1992年春晚唱好人一生平安——那时他还没胖到现在的程度,但那个“甩头”已经有了雏形:唱到“有过多少往事”时,头轻甩一下,眼里的沉郁跟着滚出来,比任何歌词都戳心。后来唱好汉歌,更是直接把“甩头”变成了“情绪引擎”:唱“路见不平一声吼”时,头猛地向后一甩,配合着中音的爆发,活脱脱一个“梁山好汉在开口”,把酒碗往桌上一砸的狠劲都融进了动作里。

这个动作到底从哪来?刘欢自己提过“随意的毛病”,说就是唱到情不自禁,身体自己要“带”。但仔细琢磨,哪有什么“随意”?这“甩头”里藏着他对自己声音的绝对掌控——他知道自己中音区最醇厚,知道怎么用头部的带动把胸腔共鸣推满,更知道怎么用这个看起来“笨拙”的动作,把那种不靠技巧“硬砸”出来的情感,塞进每个听众耳朵里。

你看现在的选秀节目,导师们点评动不动就说“技巧”“气息”“情感层次”,可刘欢当年早用“没脖子一甩”把这些都融了进去:技巧?他甩头时共鸣的位置精准得像尺子量过;情感?那后颈的颤动,比任何表情包都真实;就连现在年轻人说的“松弛感”,他甩头的瞬间——对啊,都唱到这份上了,还在乎什么“偶像包袱”?

更绝的是,这动作从“调侃”变成“符号”,全靠他作品里的“底气”。有年演唱会唱从头再来,他头发稀疏,后颈的褶子被灯光照得一清二楚,甩头时带起的风吹乱了鬓角,却让人只觉得“这歌就该这么唱”——不是炫技,是把生活里的拧巴、不服输,都甩成了力量。后来他唱亚洲雄风,站在舞台中央,肚子顶着话筒,脖子短得像被铠甲勒住,但“我们亚洲山是高昂的头”一出,那“甩头”带着千钧之力,硬是把“雄风”两个字砸进了每个人的骨头里。

所以别再说刘欢“没脖子”了,他的脖子其实藏着他这几十年的音乐江湖:是90年代在录音棚里为了一个音反复唱到破音的较真,是台上为了把歌“演”活不计形象的放得开,更是骨子里“好歌就该这么唱,管它脖子长不长”的固执。

你看现在那么多歌手,学技巧、学造型、学表情管理,可学不会刘欢那个“甩头”——不是动作难,是里面藏的东西学不来:那种对音乐的“轴”,那种“歌比人重要”的清醒,那种就算被调侃一辈子,照样该唱就唱的底气。

下次再看到刘欢“没脖子一甩”,别急着笑。你仔细听——那甩头声里,藏的是娱乐圈最稀缺的东西:好声音的本质,从来不是脖子有多长,而是心里装的歌有多烫。