提起刘欢,很多人的第一反应是“好声音导师是吧?”“好汉歌那个对吧?”可你仔细想想,从八十年代的少年壮志不言愁到如今的篇章,他的歌好像从来没真正“过时”过——年轻人会在短视频里用从头再来配励志文案,父母辈跟着弯弯的月亮哼唱时眼角带笑,连00后在听凤凰于飞时都会感叹“这是古风?”

你说他“歌红人不红”?可偏偏他一亮嗓子,所有人都知道“这是刘欢的声音”;你说他是“老牌歌手”?但他的歌从来不是“时代眼泪”,而是像陈年的酒,放得越久,越能品出味道。

这背后,藏着刘欢对“歌曲全选”四个字,最朴素的执念。

“我选的歌,得先对自己有个交代”

1987年,电视剧便衣警察播出,主题曲少年壮志不言愁火遍大江南北。24岁的刘欢站在录音棚里,对着乐谱琢磨:这首歌要是唱得太“正”,就像喊口号;要是太“飘”,又担不起“人民警察”的分量。

他试了三种唱法:美声式的挺拔,流行式的亲切,甚至加了点戏曲的拖腔,最后揉成了一种独有的“刘欢式”——高音像山峦拔地,低音像江河沉缓,唱到“几度风雨几度春秋”时,声音里带着年轻人的棱角,却又不失“守护一方”的沉稳。

后来有人问他:“当年这首歌轻松火遍全国,你有没有特意迎合市场?”他摆摆手:“没想过迎合,就想对得起角色,对得起听歌的人。”

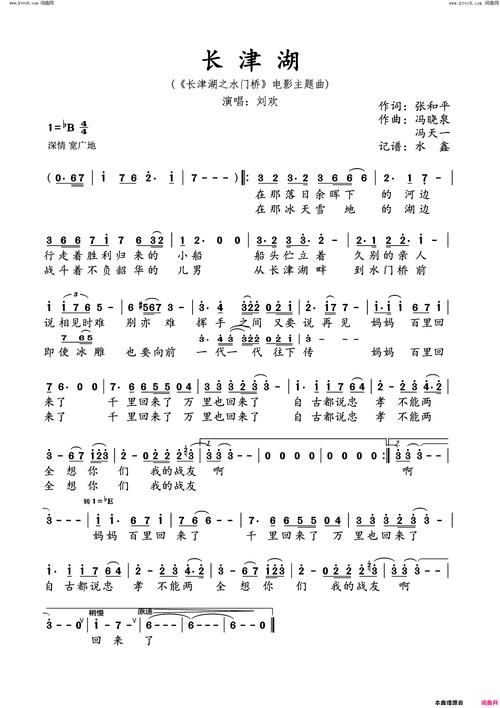

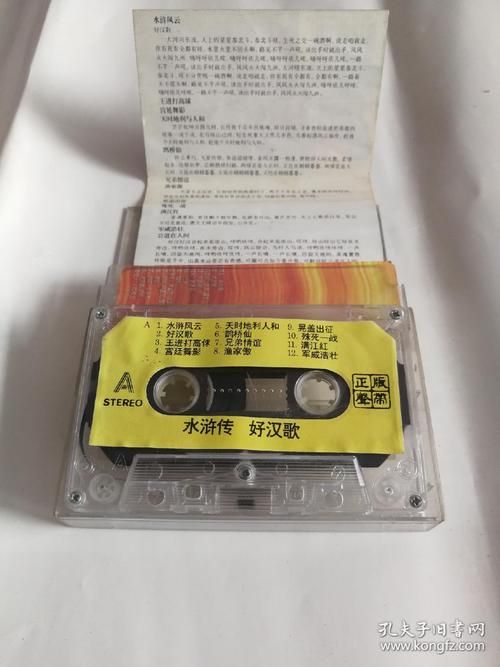

这一“对得起”,就成了他选歌的底线。九十年代,港台流行乐涌入内地,满大街都是“甜歌”“舞曲”,刘欢却在北京人在纽约的千万次的问里,用撕裂般的追问唱出了“千万里,我追寻着你”的漂泊与执念;在水浒传的好汉歌里,用粗粝的唢呐和沸腾的旋律,把“路见不平一声吼”的江湖气敲进每个人的骨子里。

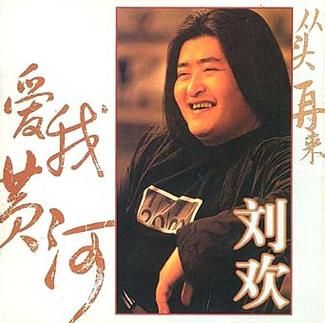

他从不追“爆款”,只追“能不能让自己心动”。唱凤凰于飞时,他为了琢磨“旧梦依稀,往事迷离”的腔调,反反复复听了十几遍昆曲;唱从头再来时,他特意压下华丽的高音,用沙哑的中音唱出“心若在,梦就在”的韧劲——他说:“这首歌得让人听着觉得‘难,但能扛’,不是打鸡血的口号,是活明白的人的心声。”

“不是所有的歌都配叫‘刘欢的歌’”

圈内人总说,刘欢选歌“苛刻”。有次作曲家朋友拿了一首旋律抓耳的“神曲”给他,编曲华丽,歌词“上头”,刘欢听完笑了笑:“歌是好歌,但不是我该唱的。我唱出来,像穿西装跳街舞,拧巴。”

拧巴?在他眼里,歌和人得是“一体”的。他从小爱听京剧、民歌,大学专攻西方音乐,骨子里既有“大江东去”的豪迈,也有“小桥流水”的细腻,所以他的歌从来不是“一种调调”——弯弯的月亮用钢琴打底,掺了广东民谣的慵懒,唱得像“在故乡的月光下走了半生”;磨刀老头用唢呐和口琴搭,唱市井烟火气,烟火里偏偏有“磨的是刀,磨的是日子”的哲学。

他拒绝“标签化”,更拒绝“流水线生产”。有次音乐会上,粉丝喊他唱“经典”,他却加了一首冷门的新路标,有人说“这歌太冷,群众不爱听”,他认真说:“群众不是不爱听好歌,是没听过真正的好歌。”

这股“轴”,让他错过了不少“流量密码”。二十年前,有综艺找他当“唱跳导师”,他摆手:“我不会跳,也教不了那个”;十年前,短视频兴起,有人劝他翻唱热门神曲,他摇头:“我的声音是用来讲故事的,不是当背景音的。”

可正是这份“轴”,让他的歌成了“硬通货”——时间会筛掉花哨的技巧,却留得住真诚的情感。你听孤独的牧羊人,听到的不是高高在上的“艺术家”,是一个人对着草原倾诉孤独;听亚洲雄风,听到的不是空洞的口号,是“我们都有一个家,名字叫中国”的质朴骄傲。

“‘全选’从来不是选得最多,是选得最久”

现在的人总说“刘欢的歌是宝藏”,翻出来听,每首都像为不同年龄段的人“定制”的——少年听少年壮志不言愁,懂“金戈铁马气吞万里如虎”的热血;中年听从头再来,品“只不过是从头再来”的豁达;老年听弯弯的月亮,忆“岁月静静流走”的温柔。

可刘欢自己说:“我不是‘预判’了时代,只是选歌时,心里装着‘人’——不同的人,不同的生活,不同的情感,这些都是永恒的。”

他不追风口,反而成了“风口”。这两年,AI翻唱火得一塌糊涂,有人用AI“复刻”他的经典歌声,他看到了不生气,反而笑着说:“技术能让声音‘永生’,但好的音乐,靠的是人心里的温度——我当年录音时,想起的是便衣警察的辛苦,是北京纽约的移民,是普通人的日子,这些情绪,AI复制不了。”

是啊,刘欢的“歌曲全选”,从不是把他所有歌放进歌单那么简单。他选的是对音乐的敬畏,是对生活的观察,是对人心底最柔软处的触摸。你听他的歌,听到的不仅是旋律,是一个时代的声音印记,更是一个音乐人,用一辈子“选”出来的真心。

所以下次再听到刘欢的歌,不妨慢下来听听——你会发现,所谓“经典”,从来不是偶然;所谓“全选”,只是他把最好的自己,唱进了每一首歌里。