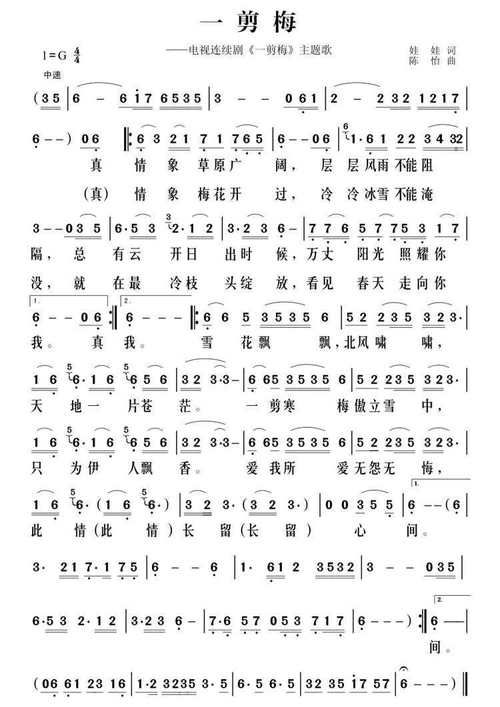

要是你问80后、90后,哪首歌的旋律一响,脑子里就会自动飘出“一剪梅梅花处处开”,十有八九会先想到费玉清老师那温润如玉的嗓音。但若你把时间拨回1993年,央视春节联欢晚会的舞台上,一个穿深色西装的年轻人,抱着吉他开口唱“真情像梅花香”,声音里裹着西北的风、黄河的浪,硬是把一首江南小调唱出了大江东去的气魄——这个人,就是刘欢。

凭什么?凭他不是在“唱”这首歌,而是在“活”这首歌。

不是所有翻唱,都敢“拆”了经典重搭

费玉清老师的一剪梅,原唱1983年推出,像一幅江南水墨画:前奏一响,仿佛看见雪后初霁,疏影横斜的梅枝探出墙头,清清冷冷,又带着一丝若有若无的愁绪。他的唱法是“润”的,气声像丝绸滑过,每句尾音都带着恰到好处的颤音,听的人心里像被羽毛轻轻挠一下,又软又痒。

但刘欢偏不。1993年春晚,他抱着木吉他的出场,就透着股“不按常理出牌”的劲儿。前奏还是熟悉的口琴声,可他开口第一句“一剪梅梅花处处开”,声音就像破土而出的竹笋,带着股子往上窜的劲儿——没有费玉清式的“收”,反而像把梅花的“开”唱成了一场声势浩大的绽放。

最绝的是那句“真情像梅花香,冷雪里它仍然要绽放”。费玉清唱到这里,是轻叹般的温婉;刘欢呢?他突然压住声音,像屏住呼吸蓄力,紧接着“绽放”两个字冲出来时,真假音切换像一把刀,把“真情”的韧劲儿劈得棱角分明。有人当时就说:“这哪是唱一剪梅,这分明是在唱‘活着’啊!”

凭什么敢“改”?因为刘欢从来不是经典的搬运工,他是经典的“解构师”。在他眼里,一首歌的灵魂不在旋律,而在能不能唱出人心里最朴素的情感。一剪梅写的是梅花的坚韧,可刘欢觉得,“坚韧”不该只是江南文人的含蓄,更该是西北汉子的执拗——就像他年轻时在黄河边吼信天游,把日子里的酸甜苦辣都揉进调子里,唱出的不是“风花雪月”,是“人得活着,而且得好好活”。

被“耽误”的作曲家?他总在歌里藏自己的人生

其实刘欢自己都没想过,会唱一剪梅。90年代初的他,已经是华语乐坛“天王级”存在:千万次的问唱得北京人在纽约火爆全国,弯弯的月亮成了中国流行音乐的“教科书”,甚至还有人称他为“被唱歌耽误的作曲家”——他给电视剧贫嘴张大民的幸福生活写的配乐,比他唱的某些歌还经典。

但春晚剧组偏偏找到他,说想让他试试一剪梅。刘欢当时有点犹豫:“这歌太经典了,我生怕唱坏了。”直到他盯着歌词看了大半夜,突然跳起来:“不对啊!这不是首情歌,这是首‘生存之歌’!”

你看歌词里写的“雪花飘飘,北风萧萧”,哪里是写冬天?分明是写人过坎儿时的狼狈;“真爱一生能遇几回”,哪里是谈恋爱?是说人这一辈子,能遇上一个拼了命也要护着你的人,多难得。刘欢想起自己大学毕业,揣着几十块钱来北京闯荡,住地下室啃馒头,却总有人拉他一把;想起父亲临终前,攥着他的手说“好好活着”。这些事像针一样扎在他心上,再唱“真情像梅花香”时,声音里就带上了砂砾般的质感——不是甜的,是苦涩过后回甘的香。

后来他在一次采访里说:“我唱歌时,脑子里总过电影。唱一剪梅,我就是那个在风雪里走夜路的人,冻得发抖,却看见前面有盏灯,灯下站个人,手里捧着一枝梅花对我说‘往前走,天亮就到了’。”

原来好的演唱从不是炫技,是把自己的伤疤和热血,酿成听众的共鸣。

30年过去,为什么年轻人还在循环他的版本?

前几年短视频平台火起来,一剪梅突然又成了“顶流”。但奇怪的是,年轻人刷到的刘欢版本,弹幕清一色都是“DNA动了”“这才是原声带”“一听就是有故事的人唱的”。

凭什么30年前的歌还能击中Z世代?因为他唱的“真情”,从来不是特定年代的产物。现在年轻人压力大,加班到凌晨走在空荡荡的街头,耳机里循环刘欢的“冷雪里它仍然要绽放”,突然就有股劲儿了——是啊,生活再难,不也得像梅花那样,冻死也得香一回吗?

还有句话特别戳人:“费玉清的一剪梅是‘我想你’,刘欢的一剪梅是‘我还得扛’。”一个让人沉溺在回忆的温柔里,一个把人从温柔里推出去,告诉他“别趴下”。

有人统计过,一剪梅在各大平台的播放量里,刘欢版本占比超过60%。这不是偶然,是因为这个时代缺的不是“好听”的歌,是能让人“记住”的歌——记住的不是旋律,是唱这首歌的人,把血肉揉进了歌词,把岁月酿进了声音。

所以下次再听到“一剪梅梅花处处开”,不妨静下心听听刘欢的版本。你会发现,他从来没有和费玉清“比”过,他就是站在那里,像一棵在风雪里站了三十年的梅树,枝头可能沾了雪,但根扎得深,香得也烈——因为他唱的不是歌,是人活着,最不该丢掉的那股“劲儿”。

而这,或许就是“经典”两个字,最朴素的样子。