提到刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌的豪迈弯弯的月亮的温柔,或是好声音里那个戴着黑框眼镜、认真听歌的音乐导师。但你有没有想过,为什么有粉丝会开玩笑说"在中国,只要有人聚的地方,就有一座'刘欢楼'"?这座"楼"没有钢筋水泥,却比很多地标建筑更坚固;它不在地图上标注,却刻在几代人的记忆深处。今天咱们就来聊聊,这座"刘欢楼"到底是什么,又为何能成为跨越时代的青春坐标。

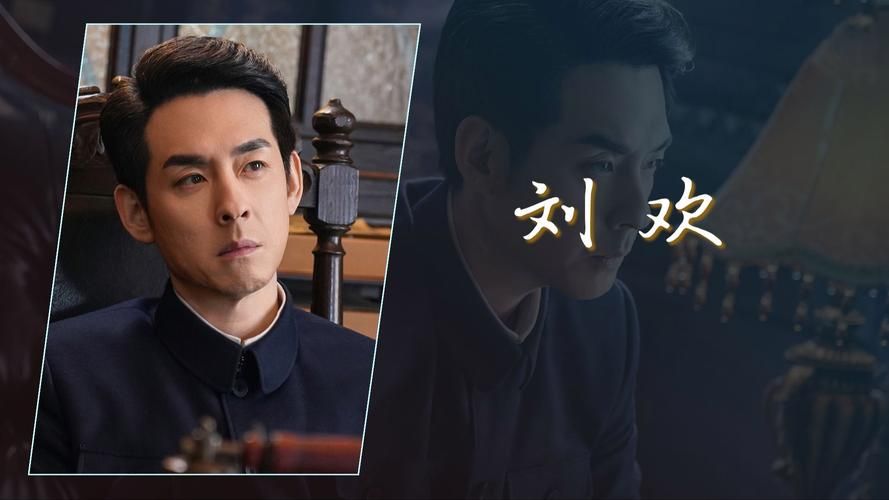

从北京胡同到音乐殿堂:"刘欢楼"的基石是40年的匠心

1987年,中央音乐学院的宿舍楼里,一个总穿着洗得发白衬衫的男生,用一曲少年壮志不言愁火遍大江南北。那时候没人想到,这个叫刘欢的年轻人,未来会成为华语乐坛的"活化石"。而"刘欢楼"的第一块砖,或许就是从那个时候开始砌的——不是他盖了什么楼,而是他用一首首歌,为无数普通人搭建起精神的"栖息地"。

还记得90年代初的北京,出租屋里放录音机的人家,十家有八家会放弯弯的月亮;工厂里干活哼的曲子,大概率是千万次的问;就连学英语的孩子,都会跟着刘欢唱的从头再来记单词。那时候的"刘欢楼",没有具体的地址,却存在于每个有音乐飘过的角落——胡同里的露天舞池、大学宿舍的水房、乡村小卖部的喇叭里。刘欢的歌,像毛细血管一样渗透进生活的缝隙,成了很多人"青春BGM"的默认选项。

为什么是"楼"?因为它撑得起一代人的重量

有人可能会问,不就是一个歌手吗?咋还整出"楼"来了?其实这"楼",从来不是指物理空间,而是刘欢用音乐构筑的"精神高度"。你想啊,能称得上"楼"的,得有根基、有层次,还得能遮风挡雨。刘欢的歌,恰恰做到了这点。

根基是什么?是40年如一日的专业态度。从早期的民族唱法到后期的流行融合,他始终在打磨自己的声音,拒绝"快餐式"创作。比如1990年亚运会演唱今儿个高兴,他把京韵大鼓的元素揉进流行曲,既热闹又有烟火气;后来的重头再来,没有华丽编曲,却用最质朴的唱腔唱出了中年人的韧劲——这种对作品的较真,让"刘欢楼"的地基打得特别牢。

层次是什么?是能覆盖不同年龄段的情感需求。听好汉歌的有80后,如今已是不惑之年;唱从前慢的有90后,正经历着爱情的迷茫;甚至00后,也会在短视频里跟着"天地之间有杆秤"翻唱。刘欢的歌就像一栋老式居民楼,一楼住着热血少年,二楼存着青春记忆,三楼藏着人生感悟,每层都住着不同时代的人,却都能在同样的旋律里找到共鸣。

遮风挡雨又怎么说?2008年汶川地震,他在春晚演唱爱你一万年,没有华丽的舞台,只有沙哑却坚定的嗓音;疫情期间,他用让世界充满爱的旋律改编成公益歌曲,隔着屏幕都能感受到温暖。这种"音乐的温度",让"刘欢楼"成了很多人的"精神避难所"——难过时听他的歌能找回力量,迷茫时跟着唱能看清方向。

"刘欢楼"里的秘密:为什么他从不刻意"营销",却永远有人向往?

现在的娱乐圈,新人出道恨不得三天上八热搜,恨不得让所有人都知道自己"在努力"。但刘欢呢?这么多年,他上热搜的次数屈指可数,不是嗓哑了,就是胖了——可奇怪的是,"刘欢楼"里的"住户"却越来越多,甚至越来越年轻。

这背后,其实藏着最朴素的"流量密码":真诚。刘欢从立人设吗?他从不标榜自己"接地气",也不刻意卖"音乐才子"的包袱。他就是个喜欢音乐、爱琢磨旋律的老师,上课时会跟学生讲"唱歌要先学会松弛",采访时会坦诚"我也有唱不上去的时候",连上综艺也会因为太投入被调侃"像个音乐疯子"。这种不装、不端的样子,反而比任何"完美人设"都更有说服力。

更重要的是,刘欢的歌里"有东西"。现在的很多歌,听一遍上头,听两遍就腻;但刘欢的歌,是可以反复品的。弯弯的月亮里藏着对故乡的眷恋,千万次的问里有对命运的叩问,从头再来里透着不服输的劲头——这些歌不是单纯的"耳朵福利",而是能引发思考的"心灵食粮"。就像一栋好楼,不光要外观好看,里面的格局、采光、通风都得讲究。刘欢的歌,就是那种"格局大、采光好"的作品,听得越多,越能品出其中的滋味。

写在最后:所谓"永恒",不过是有人愿意为你"一直住在里面"

最近看到一个00后网友说:"我爷爷爱听刘欢,爸爸爱听刘欢,现在我手机里也全是刘欢的歌,我们爷仨能为一首歌争论半天,但也因为这首歌更亲近了。"突然就明白,"刘欢楼"从来不只是刘欢一个人的,它是几代人的共同记忆,是连接情感的纽带。

其实哪有什么真正的"刘欢楼"?不过是刘欢用40年的音乐时光,为我们建了一座可以随时"回家看看"的精神家园。这里有青春的热血,有成长的阵痛,有对生活的热爱,有不灭的希望。这座楼不需要门票,不设门槛,只要你需要,它永远为你亮着一盏灯。

所以下次再听到"刘欢楼",别觉得是玩笑——它是一个时代的缩影,一群人的共鸣,更是一个音乐人用真心谱写的,最动人的"建筑学"。毕竟,不是所有人都能盖起高楼大厦,但刘欢用音乐,在我们的心里盖了一座永远不会倒的楼。