北京初秋的风里,总带着点儿老胡同的温吞劲。陶然亭公园的北门附近,有棵枝桠茂盛的国槐,树干上缠着半米高的绿牌子,隐约能看见“刘欢纪念林”几个字。树下常坐着位头发花白的老人,摇着蒲扇哼好汉歌,调子跑得比树根还蜿蜒。“您这歌里头,有这树的味道。”老人偶尔会对着路过的年轻人说,对方笑着摆摆手,匆匆走过——大概不知道,这树真跟刘欢有关,更跟着他的歌声,在无数人的生命里扎了三十多年的根。

一、从“楼树”到“刘欢树”:一棵树的公益成人礼

说起来,这棵树的故事得回溯到2008年。那年刘欢刚在春晚唱完相聚吧,转身就跟着“中国绿化基金会”跑到了河北张北的元子河村。当地小学操场光秃秃的,孩子们下课只能蹲着玩土。刘欢蹲下来摸着孩子的脑袋问:“想不想操场边上长树?”孩子们齐声喊“想”,眼睛亮得像刚露头的春芽。

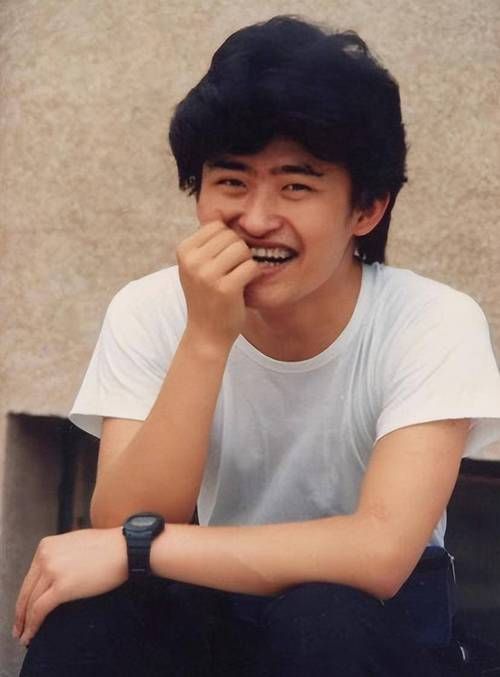

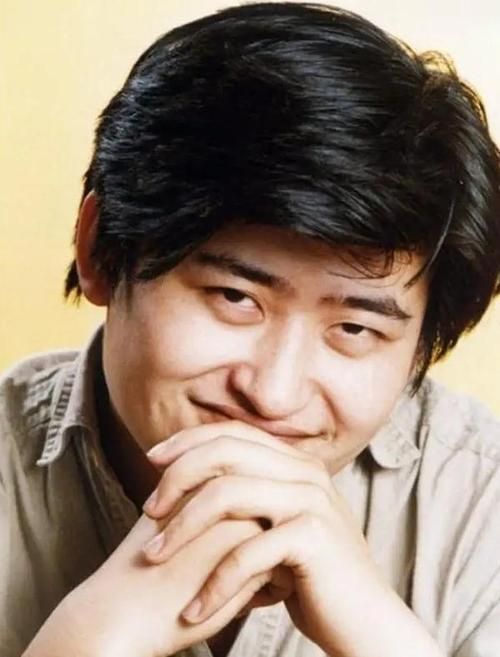

第二天,全村人跟着刘欢上山挖树苗。有位大爷攥着把铁锹直嘟囔:“刘老师,您是大歌星,咋跟咱一样刨坑呢?”刘欢抹了把汗,额角沾着泥,笑起来眼角堆着褶子:“我唱的歌是给人听的,树是给土地听的,都得实实在在。”那天他种下二十多棵樟子松,手磨出了水泡,还跟孩子约定:“等树长得比咱学校旗杆还高,我就再来。”

后来孩子们真给他写了信,说树长高了,能听见风穿过树叶时像他的歌声。刘欢信里夹了张照片:一群孩子围着小树,仰着头笑,他站在最边上,比小树还宽厚的肩膀挡着风。2012年,元子河小学扩建,那片松树被移植到了校园操场边,老师们悄悄挂了块木牌,写着“刘欢歌手林”。再后来,有人把照片发到网上,城市里的歌迷跟着效仿,“种一棵‘刘欢树’”渐渐成了公益圈的小风潮——不是为追星,是为他总把“实实在在”挂在嘴边的劲儿。

二、歌声作年轮:比叶子更茂密的,是“庇护感”

要说刘欢跟“树”的缘分,大概早在这棵国槐之前就种下了。你想想,90年代初听弯弯的月亮的人,如今都成了大叔大妈。他们总说:“那时候放学骑车回家,录音机里放他的歌,车把一歪,风是甜的,好像路边的梧桐都在跟着哼。”

为啥?因为他的歌里有股“扎根感”。就像树往下扎根,他唱歌时从不用花哨的技巧,嗓子里像藏着条河,平缓却有力,能把人心里那些说不清道不明的情绪都兜住——失恋时听千万次地问,会觉得“原来有人懂我的拧巴”;加班深夜听从头再来,方向盘攥出汗了,却突然有了松开手的勇气。有次采访,记者问他:“您的歌总能给人力量,是刻意设计的吗?”他挠挠头,笑了:“哪有那么多设计,我就是把心里想的唱出来,像树长叶子,该发的时候就得发啊。”

2019年他因病暂停工作,有粉丝去医院送了盆小小的盆栽,卡片上写:“您是我们的树,累了就歇歇,我们替您遮会儿阳。”他照片里的那只盆栽,后来摆在了书房最显眼的位置,旁边是老伴写给他的纸条:“你看,你的树冠,早就盖过医院的围墙了。”

三、三十年没换的土壤:那棵树为何越活越“年轻”?

如今再翻刘欢的履历,能吓人一跳:从北京纽约的音乐总监,到中国好声音的导师,再到给动画电影疯狂动物城配中文主题曲,60岁的人了,还在跟00后聊rap。有人说他“折腾”,他却指着手机里学生给他发的视频:“你看这娃,因为我种了棵树,现在天天组织同学捡垃圾,能叫折腾吗?”

就像他种的那棵国槐,年轮密得藏着故事。树下有人考上了大学,来照片前放束白菊;有人离婚了,在树下坐了一下午,走时手里攥了片槐树叶,说“带回去泡茶,喝下去心里踏实”;甚至有对情侣,当年在这儿定情的,如今带着孩子来,指着树告诉娃:“你看,这是‘刘欢树’,也是‘爱情树’”。

树还是那棵树,土还是那片土——只是浇灌它的,从来不只是一点雨水。是刘欢歌里“弯的月亮也能照亮故乡”的赤诚,是他弯着腰跟孩子一起种树时的背影,是他总说“艺术得长在土地里”的实在。这些看不见的东西,比任何肥料都管用,让它的根须扎得更深,枝叶长得更旺,活成了一代人心里永远有片荫凉的“精神树”。

前几天又去了趟陶然亭,那棵国槐的叶子开始泛黄,风一吹,簌簌落在绿牌子上。有对年轻情侣路过,男孩子问:“‘刘欢纪念林’,是说他种过树?”女孩子笑着说:“不,是他用歌声种了片森林。” 其实哪有那么复杂。就像树的根不用说话,却能稳稳扎进土里——有些人的价值,本就不用刻意证明,时间会替他长成枝繁叶茂的模样。