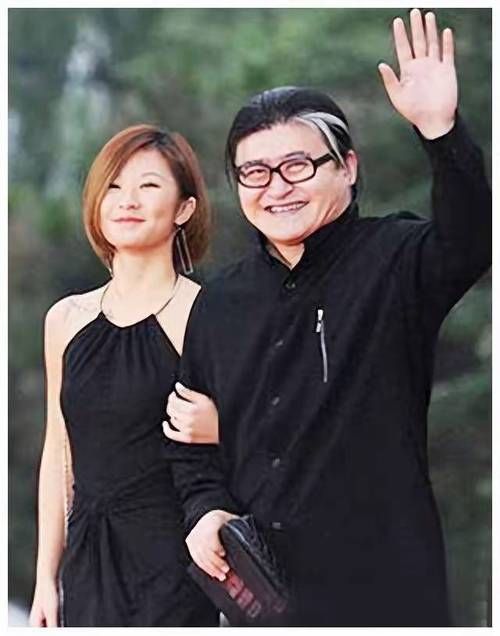

上周二下午三点十七分,我正蹲在阳台给绿萝浇水,忽然听见门铃响——不是平时“叮咚”一声,而是连续三声急促的“叮叮叮”,像有人用指关节在敲门。猫眼凑过去,楼道逆光里站个高高瘦瘦的身影,米灰色连帽衫,洗得发白的牛仔裤,左手抱着把木吉他,右手提着印着超市logo的环保袋。我当时第一反应:哪位邻居找错门了?直到那人把吉他往地上一杵,伸手扒拉着额前的碎发,露出那双带着点疲惫但格外有神的眼睛,我才倒吸一口冷气:“刘……刘欢老师?”

对方倒是先笑了,眼睛弯成月牙,声音比电视里低沉得多:“不好意思啊,走错楼层了。”(后来才知道,是朋友给的门牌号少抄了个“B”,直接从A栋晃到我们这栋来了)

一、从“您能帮我签个名吗”到“你家盐罐在哪”

客厅那盏掉漆的复古吊灯,照得他抱着吉他的身影有点晃。我手忙脚乱把堆在沙发上的乐谱往地上扫,他反倒先摆摆手:“没事,我坐沙发就行,你这地毯挺软和。”说着就顺势往沙发上一坐,吉他搁在腿上,手指无意识地拨了下琴弦,弹出几个好汉歌的调子,自己先乐了:“荒废好几年了,手指硬。”

我抱着速溶咖啡站在原地,脑子还是懵的:“刘老师,您怎么……来我家了?”他这才想起手里的环保袋,往桌上一放:“带了两瓶啤酒,楼下超市买的,不知道你喝不喝。”然后又从吉他包里掏出个塑料袋,“哦,还有个西瓜,刚切开,路上有点漏汁,你别介意。”

那一刻,什么“国民导师”“歌坛传奇”,全被这两瓶啤酒和半漏水的西瓜冲走了。我甚至忘了去拿杯子,直接问:“您用碗喝吗?”他摆摆手,从环保袋里翻出个一次性纸杯:“不用不用,我随便喝。”

二、聊音乐?不如先聊“中午吃什么”

起初我们俩都在尬聊——我问他“最近是不是在准备新节目”,他答“刚录完歌手,头都大了”;他问我“你做音乐的啊”,我点头“编曲,业余接点活”,然后陷入“哦”“原来这样”的循环。直到厨房传来猫打翻碗的声音,他突然抬头:“你家猫挺活泼啊,我女儿家那只橘猫,一天到晚就知道晒太阳。”

话题一下子就打开了。他说自己喜欢做饭,最拿手的是红烧肉,“但要少放糖,女儿不爱太甜”;说女儿小时候总缠着他讲故事,“后来我编了个西游记后传,孙悟空开了一家快递公司,猪八戒送快递总丢,沙和尚当会计总算错账”;说年轻时在中央音乐学院读书,穷得买不起琴谱,“就跑到海淀图书城蹲着,一本一本抄,抄完装订成册,现在还在地下室锁着呢”。

聊到兴起,他站起来从吉他包里掏出一叠纸:“你看,这是我前几天给公益纪录片写的歌,谱子还没改完。”我凑过去看,纸上满是修改的痕迹,调子画了又划,歌词旁边用铅笔写着“这里太激昂,换气不够”“副歌部分能不能加个童声合唱?”。“我不是什么‘音乐教父’,就是个喜欢琢磨旋律的老乐手。”他指了指谱子上的涂改,“你看,这小节我改了五遍,还是觉得差口气。”

三、离开时,他说“下次来给你带北京烤鸭”

傍晚五点多,他说该走了,再待下去要“蹭晚饭”。我坚持要送他到楼下,电梯里他突然说:“你知道吗?其实我第一次见你朋友,就觉得你俩挺像的,都是那种不张扬,但心里有股韧劲的人。”(后来才知道,是我朋友说“我朋友家离你近,你要是去录节目,可以去他家歇脚”)。

楼下有几个等他的粉丝,他站在那儿签名、合影,态度温和得不像个巨星。有个小姑娘哭着说:“刘老师,我听你的千万次地问熬过了高考。”他拍拍姑娘的肩膀:“别哭,好好往前走,未来路还长呢。”

走的时候,他把那把吉他留给我了:“偶尔弹弹,别让手废了。”又说:“下次来北京,提前告诉我,我给你带全聚德烤鸭,你媳妇儿(指我朋友)爱吃的那种。”我站在门口挥着手,看他钻进保姆车,车窗摇下来,他还在冲我笑:“记得练习啊!”

写在最后:所谓“接地气”,是把架子放回心底

那天晚上,我抱着他的吉他弹到半夜。琴箱上还留着他手指的温度,琴弦上沾着点灰尘,大概是从他家地下室带来的。我忽然明白,为什么那么多人喜欢刘欢——不是因为他唱了多少神曲,不是因为他坐在导师席上指点江山,而是因为他能把“大明星”的架子,端在客厅旧地毯上,和你说着“盐罐在哪”“这西瓜有点酸”的废话;能把“音乐大师”的光环,藏在红烧肉的糖醋比例里,和你说着“当年抄谱子抄到手指抽筋”的糗事。

原来真正让人尊敬的,从不是舞台上的光芒万丈,而是卸下光环后,依然能把日子过成诗的温柔。就像他离开时说的:“我不过就是个爱唱歌的老头,能和年轻人聊聊天,挺好。”

所以,如果刘欢真的敲你家门了,别慌。给他倒杯水,听他聊聊音乐,聊聊生活,聊聊那些藏在“国民导师”名号下的,最真实的人间烟火。因为你可能会发现:所谓的“传奇”,不过是把普通的日子,活成了不普通的样子。