要说起刘欢,现在提起他,大家脑海里冒出的多半是好汉歌里那句“大河向东流”,或是中国好声音里戴着标志性的黑框眼镜、语重心长说“这歌得这么唱”的导师形象。那你知道么?三十多年前,他还是站在青歌赛舞台上抱着吉他、声线能穿透半个礼堂的年轻人,那时候的他,究竟多高?

其实要问刘欢年轻时的身高,翻翻80年代的老照片就能找到答案——大概1米78上下。这个数字放现在不算特别突出,但在上世纪80年代的歌手里,其实算挺标准的“显高”个头。熟悉刘欢的人都知道,他从小在天津长大,家境普通,但从小爱唱爱闹,中学时就因为个子高、嗓门亮,被同学老师喊“刘大嗓”。

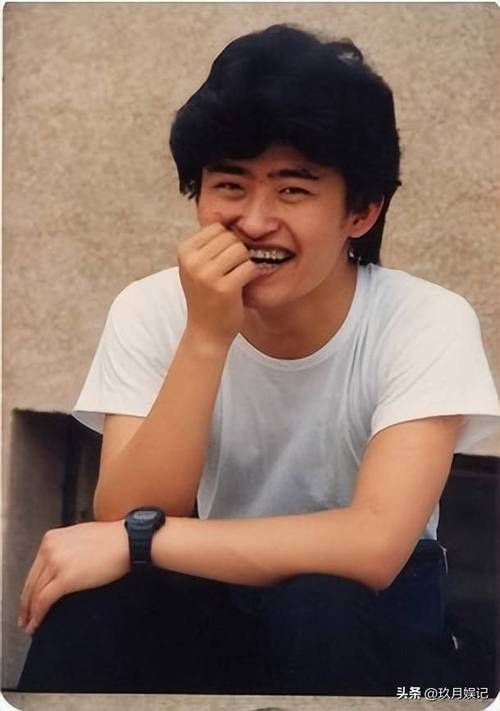

后来考进首都师范大学,他主修的是法国语言文学,纯粹因为“喜欢唱歌”,才偶尔去音乐系蹭课。1987年,24岁的刘欢参加第一届“全国青年歌手电视大奖赛”,那时候的他还没现在这么壮实,照片里穿着白衬衫、梳着当时流行的“中分发型”,站在一群选手里,个子不算最拔尖,但一站就挺直了腰杆,气质里带着一股“书生唱歌”的劲儿——后来有观众翻出那次比赛的视频,说“他当时站得笔直,像棵小白杨,一开口就让人忘了看别人”。

说到身高,刘欢自己倒没少在采访里调侃。有次节目里主持人问他“导师席上你坐着比学员站着还显高,是不是故意穿增高鞋?”,他哈哈一笑:“哪儿啊,我这岁数了,骨头都定型了,年轻时就这身高,学员们现在年轻人多,营养好,个头都比我高,我站着只能靠气场凑了!”

其实他早年在高校演出时,学生总喜欢围着他要签名,有次个头小的学生站在前排,他直接蹲下来跟学生合影,照片里他一米七八的个子弯着腰,笑得眼睛眯成一条线,学生得仰着头才能看他的脸——那种“不靠身高靠亲民”的劲儿,跟他现在的导师形象倒是如出一辙。

当然,比起身高,大家更记住的,还是他年轻时那嗓子。1985年,他22岁,为电影少年壮志不言愁唱主题歌,那会儿的他还没走出校园,录音时连专业的录音棚都没进,是在学校的小礼堂用一部简陋的设备录的。唱到“几度风雨几度春秋”时,音域高到麦克风直啸,但他嗓子本身就厚,硬是把高音唱得像裹着铁锈的丝绸,又韧又亮。后来这首歌火了,有人问他“觉得自己最厉害的是什么”,他当时挠着头说:“我嗓子行啊,一米七八的个子,配着这嗓子,不浪费!”

说到底,刘欢年轻时到底多高?数字是1米78,但藏在身高背后的是:那个抱着吉他站在青歌赛舞台上的年轻人,靠着一副嗓子闯出了名堂;那个蹲着跟学生合影的明星,始终记得“比身高更重要的,是站得稳”;直到现在60多岁了,他依然在台上唱着老歌,偶尔自嘲“身高不够,气场来凑”。

所以啊,与其纠结他年轻时多高,不如听听他年轻时的歌——那歌声里,藏着比身高更动人的东西:是少年对音乐的赤诚,是岁月对实力的打磨,是那个年代里,一个普通“高个子”用嗓子闯出的传奇。