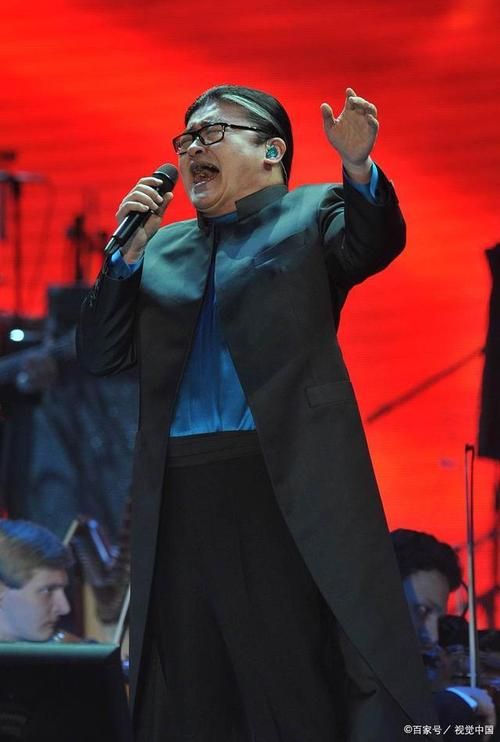

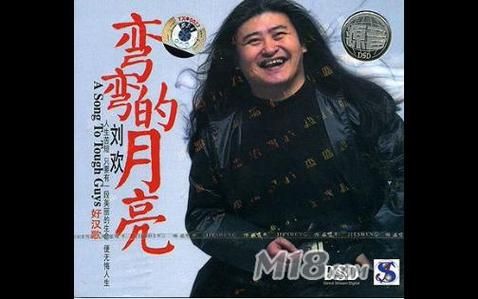

说起刘欢,脑子里总会跳出“歌坛常青树”“内地乐坛活化石”这样的标签——醇厚如陈酒的嗓音,舞台上一站就是三十多年。但你知道吗?这位现在被大家尊称为“刘老师”的音乐人,20岁前其实是个在校园里抱着吉他唱歌的普通大学生,连正式的录音棚都没踏进过。今天咱们就翻翻他年轻时的“旧相册”,看看这位乐坛传奇最青涩的模样。

17岁:天津少年第一次“开口跪”,还不知道自己能靠音乐吃饭

1963年,刘欢出生在天津一个普通家庭,爸爸是医生,妈妈是教师。虽说父母都搞“理工科”,但家里音乐氛围不差——妈妈爱听苏联歌曲,爸爸喜欢样板戏,家里的收音机整天播放着各种旋律。

小刘欢的音乐天赋,是跟着收音机“听”出来的。他5岁学钢琴,14岁开始迷上吉他,到了17岁的1980年,天津举办首届“青年歌手电视大奖赛”(那时候还没中国好声音,这种比赛稀罕得很),他抱着试试看的心态报了名。决赛曲目是牧歌,清唱的。

“唱完台下掌声雷动,我人都懵了。”后来刘欢在采访里笑着说,那会儿他根本不懂什么“技巧”,就是觉得“这首歌写着我的童年”。最后拿了二等奖,奖品是块上海牌手表和一套中外名曲选。拿着手表,他偷偷想:“原来唱歌能赢奖,还能得东西,挺好玩的。”

可那时候,他压根没想过“靠音乐吃饭”——他正忙着准备高考,目标是报考中央音乐学院作曲系,结果因分数差几分,最后去了国际关系学院,主修法国文学,副修音乐。

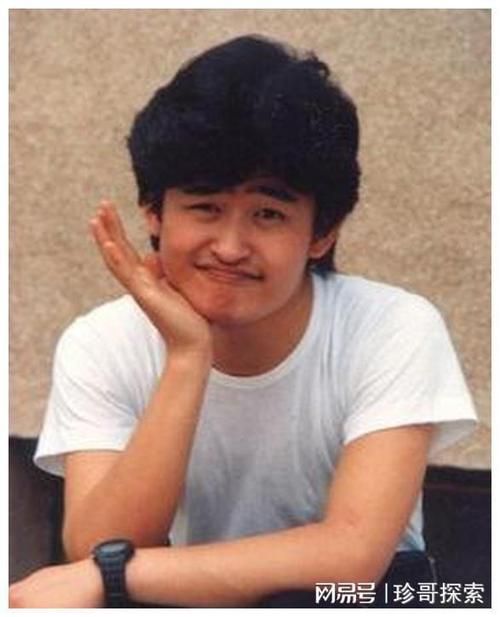

20岁:大学里“不务正业”的音乐社长,带着同学排摇滚唱民歌

1981年,18岁的刘欢踏进国际关系学院校门。你以为他会老老实实啃法文课本?不,他的“副业”很快比主业还忙——成了学校合唱团的团长,后来又拉了几个志同道合的同学,搞了个“校园艺术团”,白天上法语课,晚上就去琴房写歌、编曲。

“那时候流行‘改革春风’,校园里突然冒出好多新音乐,邓丽君的、罗文的磁带我们偷偷听,西方的古典乐也在传。”刘欢后来回忆,他带着同学把民歌改编成流行版本,比如在那遥远的地方,加了吉他伴奏和和声,在学校演出时,台下同学都跟着唱,场面特别火。

20岁的1983年,他已经在小圈子里成了“名人”。有同学记得,他总穿一件洗得发白的蓝衬衫,背个木吉他,中午在食堂吃饭还哼着旋律,边上的同学打趣:“刘欢,你这是要当歌星啊?”他挠挠头:“歌星?那玩意儿太遥远了,我就喜欢在同学面前唱唱。”

不过,命运已经开始悄悄递剧本——学校的文艺汇演,他被校文工队一眼相中,开始参与各种文艺演出,甚至跟着学校代表团去外校交流,在北京各大高校的舞台上“刷脸”。只是那时候,他还不知道,这些“业余演出”,会成为未来踏入乐坛的“敲门砖”。

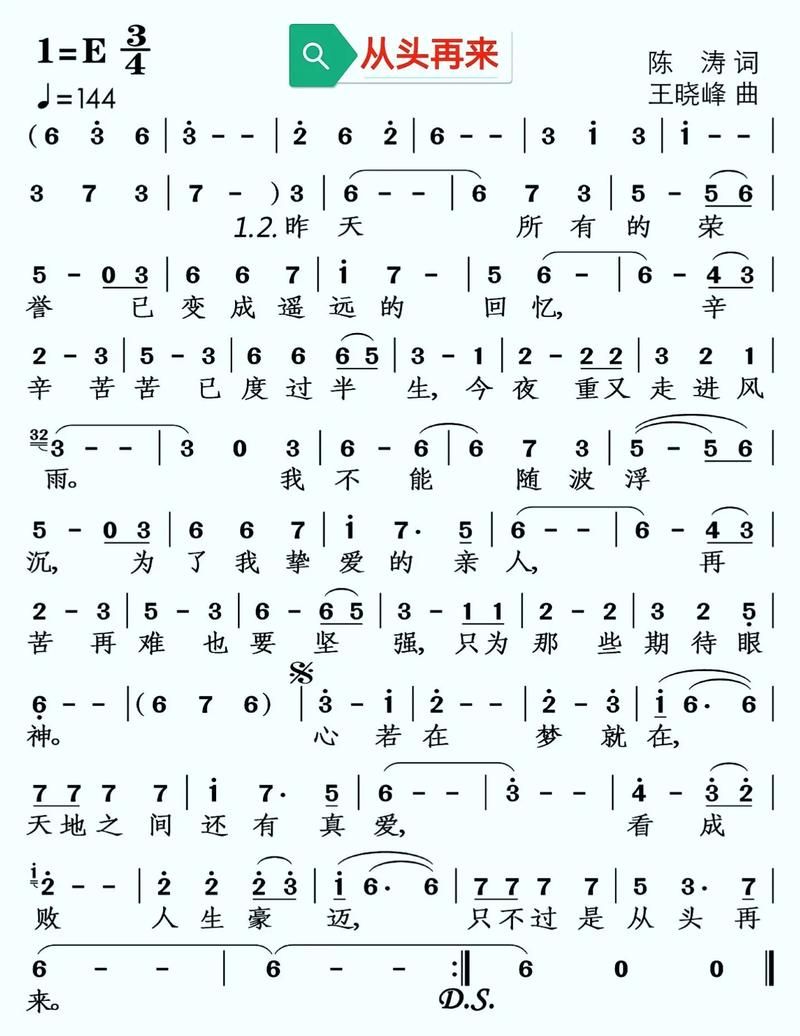

23岁:一首少年壮志不言愁,让他一夜“从小刘变成刘欢”

真正让刘欢从“校园歌手”变成“职业歌手”的,是23岁那年(1986年)。当时电视剧便衣警察找主题曲,导演觉得“主角周志刚的倔强和热血,需要一个年轻又有力量的人来唱”,找了好几位歌手都不满意。

有人推荐了刘欢——他在北京高校演出小有名气,声音里有股“不服输的劲儿”。抱着试一试的心态,他去录音棚录了少年壮志不言愁。 “我记得那是个大冬天,录音棚暖气不好,我裹着大衣唱,嗓子都唱劈了,但心里憋着一股劲,就像唱周志刚的那种‘不服’。”后来这首歌播出,火遍大江南北,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”的歌词成了年轻人的口头禅,刘欢这个名字,第一次走进千家万户。

从17岁第一次唱歌比赛得奖,到23岁凭主题曲爆红,这中间的6年,是刘欢最“年轻”也最“无名”的时光。他没有刻意追求“成名”,就是单纯爱音乐——在琴房里写歌,在舞台上唱歌,在和同学聊天时琢磨旋律。后来有人问他:“如果当年没唱少年壮志不言愁,现在会怎么样?”他笑着说:“可能我还在大学教法语,或者当翻译吧,但音乐肯定是我生活里的一部分。”

写在最后:年轻时的“摸爬滚打”,成了后来声音里的“故事感”

现在回头看刘欢20岁前的经历,会发现一个特别有意思的现象:他没有“童子功”的惊艳,没有“一夜爆红”的侥幸,就是在一遍遍唱歌、一次次改编里,慢慢打磨出自己的声音。

17岁的他,只知道“唱歌开心”;20岁的他,带着同学排练,想着“怎么让更好听”;23岁的他,在录音棚里把自己的青春和热血,揉进了每一个音符里。正是这些“不设目的”的热爱,让他的声音有了“故事感”——不是技巧堆出来的完美,而是岁月沉淀出的厚度。

所以啊,刘欢最年轻的时候,不过是个17岁的天津少年,20岁的大学社团“活跃分子”,23岁的“乐坛新人”。但正是这些看似“普通”的年纪,藏着所有热爱最本真的模样:不为成名,只为喜欢。

下次再听刘欢的歌,不妨想想:23岁那年,他在录音棚裹着大衣唱少年壮志不言愁的样子,其实就是所有追梦人最初的模样——年轻,有冲劲,眼里有光,心里有歌。