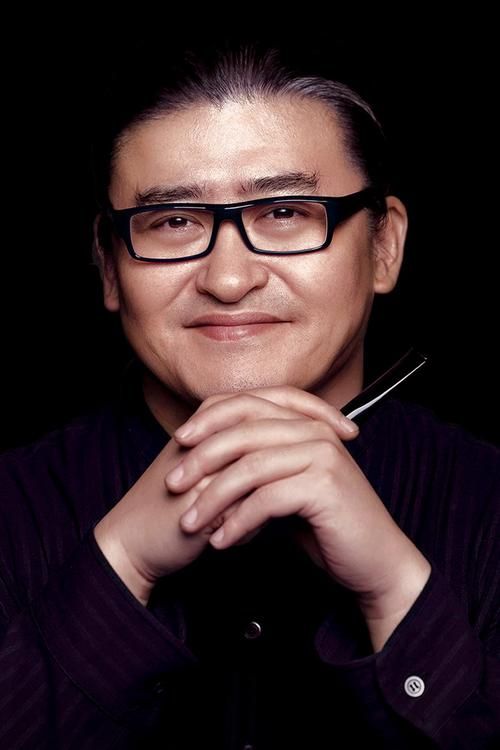

提到刘欢,你脑海里会跳出什么词?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮中的深情,还是千万次的问里荡气回肠的吟唱?在大众印象里,这位“华语乐坛常青树”几乎成了“实力派”“抒情担当”的代名词,浑厚醇厚的嗓音配上或磅礴或细腻的旋律,成了他的固定标签。但你知道吗?这样一位看起来“与舞曲绝缘”的歌手,其实早在30多年前,就悄悄埋下过“舞曲基因”。他的第一首“舞曲”是什么?为什么要唱这样的歌?今天就带你扒一扒这段被很多人忽略的“反差萌”往事。

先问个问题:刘欢和舞曲,能沾上边吗?

很多人可能下意识觉得:刘欢的歌多是影视主题曲、艺术歌曲,节奏舒缓、叙事性强,典型的“听歌不跳舞”类型。要找他的舞曲,怕不是比登天还难?但事实真的如此吗?

其实,每个歌手的音乐生涯都有“意外”。刘欢早年在音乐学院学的是 conducting(指挥),打下了扎实的音乐功底,对节奏和旋律的敏感度远超常人。他虽然以“大歌”闻名,但从未对“流行”和“律动”设限。只是他的舞台重心一直放在情感表达上,偶尔的“节奏尝试”往往被更深层的主题掩盖了。

拉回到1990年:亚运会的“非典型舞曲”

要找刘欢最早的舞曲,得把时钟拨回1990年北京亚运会。那一年,26岁的刘欢正值事业上升期,刚唱完少年壮志不言愁不久,成了“主旋律歌手”的代表人物。为了亚运会,他和韦唯合作了主题歌亚洲雄风,这首歌传遍大江南北,但你知道刘欢还单独唱过一首 less known(不太为人所知)的推广曲吗?

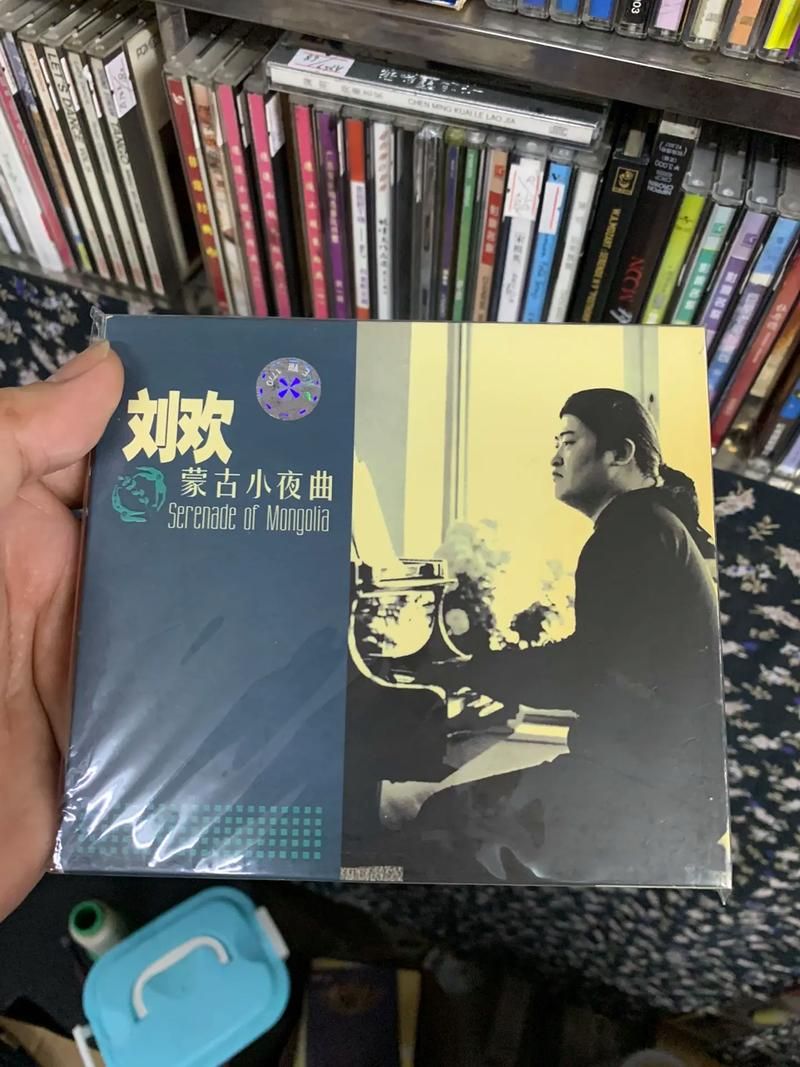

这首歌叫亚洲,雄起!。和现在我们说的“EDM”“House舞曲”不同,90年代的舞曲概念更宽泛——只要节奏明快、鼓点突出,能让人跟着晃动,就能算作“舞曲”范畴。亚洲,雄起!正是这样一首作品:

前奏一响,明快的鼓点加上合成器的琶音,瞬间把人拉回那个充满热情的年代。刘欢的唱腔一改往日的深沉,带着一丝亢奋的跳跃感,高音依旧嘹亮,但咬字和呼吸都加入了轻快的节奏处理,比如“亚洲,雄起!亚洲,雄起!”这句,重复的旋律配合有力的鼓点,简直让人忍不住想跟着拍手跺脚。这哪是平时唱“滚滚长江东逝水”的刘欢?明明是个“节奏感藏不住”的宝藏男孩!

为什么是这首歌?时代的“隐藏密码”

可能有朋友问:刘欢为什么要唱这么“跳脱”的歌?这得从90年代的音乐环境说起。那时候改革开放刚过十年,流行音乐刚从“港台风”回温,内地音乐人正努力寻找“自己的声音”。亚运会作为当时亚洲最大的体育盛会,需要的不仅是“大气磅礴”,更需要“全民参与感”——能让年轻人跟着唱、跟着跳,才能把“亚洲一家”的理念传开。

刘欢当时已经是“国民歌手”,他的形象和嗓音有足够的公信力。而亚洲,雄起!的编曲特意加入了当时流行的迪斯科元素(Disco),节奏简单重复,旋律上口,就是为了让普通人容易记住、愿意跟唱。从音乐制作角度看,这其实是一次很聪明的“大众化尝试”:用刘欢的“硬实力”作为基底,裹上“流行舞曲”的糖衣,既有艺术性又有传播力。

“舞曲”背后的刘欢:从没被定义的“音乐玩家”

现在回头看,亚洲,雄起!算不上严格意义的“舞曲”,但它确实是刘欢生涯中一次鲜见的“节奏实验”。后来他在采访中提过:“我做音乐不喜欢被框住,只要歌曲需要,爵士、摇滚、电子都可以试。”就像他后来在中国好声音当导师时,总提醒学员“不要被风格束缚”,他自己的音乐生涯也一直践行着这个理念。

你发现没?刘欢的歌里藏着很多“小细节”:唱弯弯的月亮时,鼻腔共鸣里带着一丝布鲁斯的慵懒;唱从头再来时,摇滚节奏的加入让励志感更有冲击力;就连好汉歌,看似是民谣风,但旋律的重复性和节奏的推进力,其实暗合了流行音乐的“律动逻辑”。这些隐藏的“节奏基因”,或许就是亚洲,雄起!能诞生的土壤。

最后想说:经典歌手的“不经典”瞬间

这么多年,我们习惯了用“经典”定义刘欢——他的歌成了时代的背景音,他的嗓音成了“实力”的代名词。但正是这些“不经典”的瞬间,比如1990年那首亚洲,雄起!,让我们看到了一个更真实的刘欢:他不是高高在上的“歌神”,而是一个愿意为时代破圈、为大众尝试的“音乐玩家”。

所以,下次再听刘欢的歌,不妨多留意点节奏里的“小心思”。说不定你会发现,这个“抒情大叔”,骨子里藏着让你意外的“摇滚魂”和“舞曲魂”呢?毕竟,真正的艺术家,从不会被标签定义,对吧?