说起刘欢,很多人的第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里荡气回肠的深情。但你有没有想过,这位唱惯了大歌的歌者,也曾有一首旋律轻柔、像月光一样静静流淌的歌——月儿明?

“月儿明,风儿静,树叶遮窗棂呀,蛐蛐儿叫铮铮,好比那琴弦声……”简单的词,舒缓的调,没有华丽的修饰,却像极了小时候夏夜,奶奶蒲扇摇出的风,妈妈哼唱的摇篮曲。可你知道吗?这首看似“家常”的歌,背后藏着刘欢对音乐最本真的热爱,也藏着一代人关于“温柔”的共同记忆。

一、他本可以只唱“大歌”,却偏要写一首“小而暖”的歌

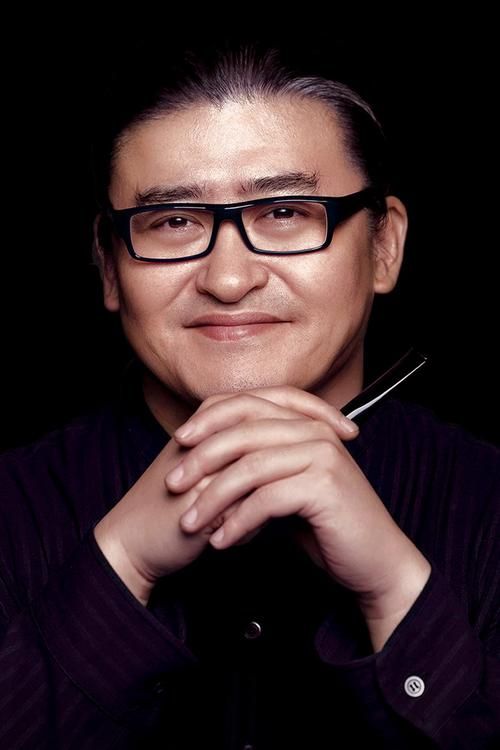

在很多人印象里,刘欢的歌总是“大场面”——奥运会主题曲的磅礴,影视剧金曲的厚重,就连演唱会舞台也是灯光璀璨、气势恢宏。但熟悉他的人都知道,生活中的刘欢,其实是个“细节控”:会为一首老歌的和声反复琢磨,会为朋友的孩子即兴唱段童谣,甚至会在家里弹着钢琴,给妻子唱跑调的情歌。

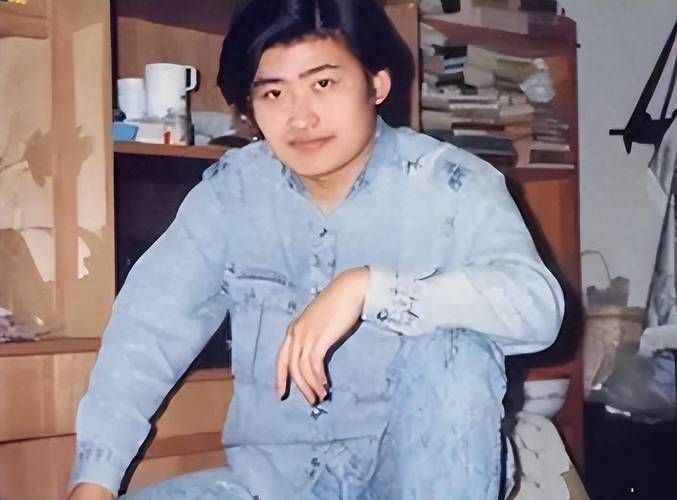

月儿明的诞生,就藏在这种“不务正业”的温柔里。上世纪90年代末,刘欢的女儿出生。初为人父的他,常常半夜起来哄睡,看着怀里小小的、皱巴巴的脸,突然特别想为她唱一首“只属于她的歌”。没有复杂的旋律,没有深刻的哲理,就像小时候妈妈唱给他的一样,简单、干净,带着月光般的温柔。

“那天晚上,窗外的月光正好照在婴儿床上,女儿闭着眼,小手攥着我的手指,突然就不哭了。”刘欢在一次采访里笑着说,“那时候脑子里冒出来的调子,就是月儿明的雏形。”后来他把这首歌录下来,当作给女儿的“成长礼物”,没想到被朋友听到,传到电台里,竟意外火了起来——很多听众说:“听这首歌,就像回到了小时候,被妈妈抱着数星星的感觉。”

二、这首歌为什么能“保鲜”几十年?因为唱的是“人心里的事”

你可能不知道,月儿明刚推出时,其实有人劝刘欢:“这歌太轻了,不符合你‘实力派’的形象。”但他偏不:“音乐哪有什么‘大小之分’?能打动人的,就是好歌。”

是啊,打动人的从来不是技巧,是情感。月儿明的歌词里,藏着中国人最熟悉的“家”的模样:夏夜的蛐蛐声、窗棂外的树影、妈妈哼唱的调子、轻轻摇晃的摇篮……这些细节太具体了,具体到每个听到的人,都能从中找到自己的影子:是奶奶蒲扇下的夏夜,是外婆哼唱的童谣,是第一次当父母时,抱着孩子轻轻摇晃的手臂。

2018年,刘欢在歌手舞台上重新演绎这首歌。没有华丽的编曲,就他一个人坐在钢琴前,唱到“夜三更,星儿明,万家灯火渐已熄”时,镜头扫过台下,不少观众悄悄红了眼眶。有评论说:“刘欢的声音变了,从当年的意气风发到如今的沉稳醇厚,但那份‘温柔’一点没变——那是爸爸对女儿的温柔,是成年人对‘童年’的温柔,也是音乐对人心的温柔。”

三、现在听月儿明,为什么还会感动?因为我们都在找“月光下的自己”

有人说,现在的歌越来越“吵”,再也听不到月儿明这样“慢”的歌了。但仔细想想,正是因为生活节奏太快了,我们才更需要这样的“月光”——它会让我们暂时放下手机,想起小时候那个“月儿明、风儿静”的夜晚,想起那些被爱包裹的简单瞬间。

刘欢曾说:“月儿明不是一首‘怀旧歌’,它是一首‘提醒歌’——提醒我们,无论走多远,都别忘了心里那片温柔的光。”是啊,我们努力工作、追逐梦想,不就是为了守护这些“温柔”的时刻吗?是为了让孩子能在月光下安然入眠,是为了让父母能在夏夜听到熟悉的调子,是为了让自己在疲惫时,能有一首歌,像月光一样轻轻拍在肩上。

前几天,一个90后的朋友在朋友圈发:“陪妈妈逛超市,突然听到店里放月儿明,妈妈停下来哼了两句,眼角有皱纹,但笑得像个孩子。”下面有人评论:“原来最好的传承,是歌声里藏着的爱,会一代一代传下去。”

你看,刘欢的月儿明,从来不是一首“过时的老歌”。它像一坛陈年的酒,时间越久,越能品出其中的滋味——那是奶奶的蒲扇,是妈妈的怀抱,是父亲的臂弯,是我们每个人心底最柔软的那部分“月光”。

所以,今晚不妨再听一遍月儿明。当“月儿明,风儿静”的旋律响起时,你会想起谁?是远方的父母,还是身边的TA?又或者,是那个曾在月光下,做着甜甜梦的自己?

毕竟,有些歌,唱的不是音符,是人心里最珍贵的“旧时光”。而刘欢,就是那个拿着“月光”串起时光的人。