最近刷到一条视频:一个音乐学院的学生,拿着手抄的好汉歌曲谱,对着镜头说"我练了三个月,才敢弹给老师听"。底下评论里,有人晒出自己珍藏的弯弯的月亮钢琴谱,边角已经泛黄;还有人问"刘欢老师的曲谱有官方出版物吗?我想系统地学"。

突然发现,在这个短视频横行、碎片化学习成了常态的时代,"刘欢曲谱"竟然成了某种"硬通货"。但问题来了——当各种音乐APP都能一键生成简谱,当AI编曲几秒钟就能扒出旋律,我们为什么还对刘欢的曲谱念念不忘?那些密密麻麻的音符背后,到底藏着什么让音乐人趋之若鹜的"密码"?

你翻开的不是曲谱,是音乐大师的"思维方式"

很多人以为曲谱就是"音符的排列",但刘欢的曲谱,更像是一本"音乐创作说明书"。

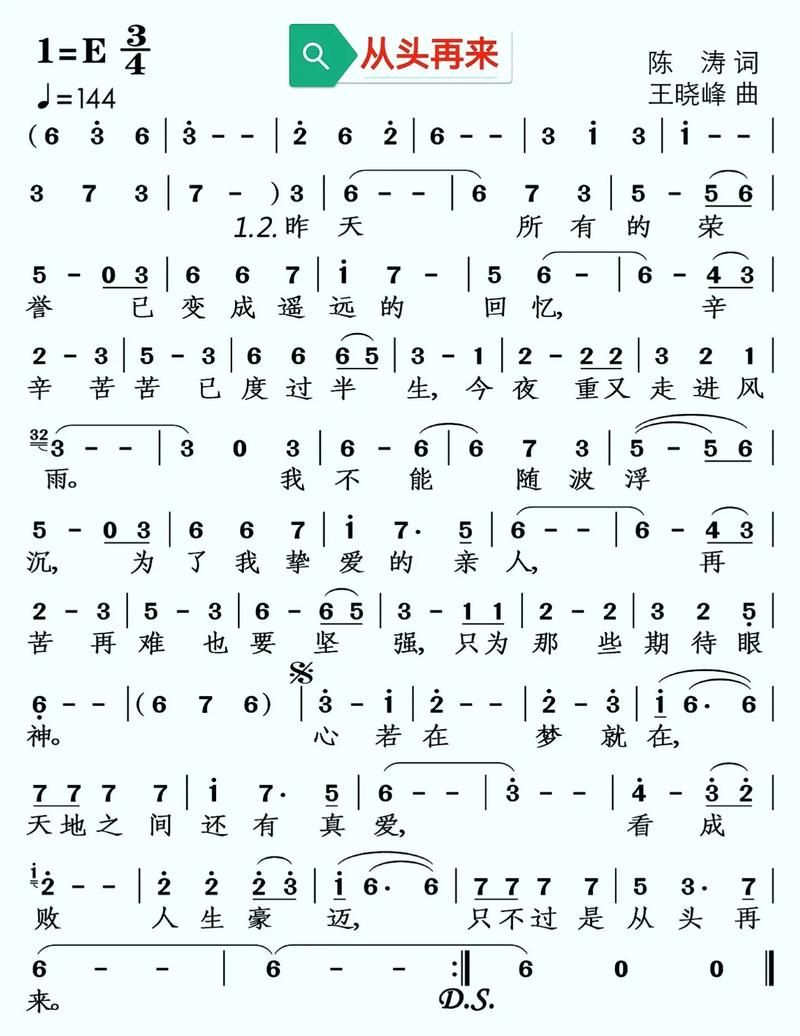

就拿最经典的从头再来来说,你仔细看曲谱就会发现:主歌部分的旋律线其实是"阶梯式"上升,每个乐句的结尾音都比前一句高半度——这可不是随便写的。刘欢在一次采访里提过:"这首歌要表达的是'逆境中的韧性',旋律往上走,就是想让听众心里'跟着提起来',等到副歌'心若在梦就在'突然放开,那种释放感才更有力量。"

再看好汉歌的旋律,看似是简单的"56 56 5 6",但曲谱上标注的力度变化太有门道了:开头"大河向东流"是中弱(mf),唱到"哇哈哈"突然变成强(f),再到"路见不平一声吼"又回到中强(mf),这种"弱-强-弱"的起伏,把好汉的豪迈和潇洒全揉进去了。

学过音乐的人都知道,现在市面上很多流行歌曲的曲谱,只标了音高,连速度(tempo)都模糊不清,更别说力度和情感处理了。但刘欢的曲谱,连换气点都标得清清楚楚——比如千万次的问副歌"我问啊问啊问",曲谱上用小箭头标出"此处需换气,情绪递进"。这不只是一份"演奏指南",更是他把30多年的演唱经验,一笔一划都"写"进去了。

那些被曲谱"固定"的,是一个时代的音乐DNA

为什么很多年轻音乐人说"一看刘欢的曲谱,就能懂什么是'90年代的音乐'"?因为这些曲谱里,藏着华语流行乐的"黄金年代"的创作密码。

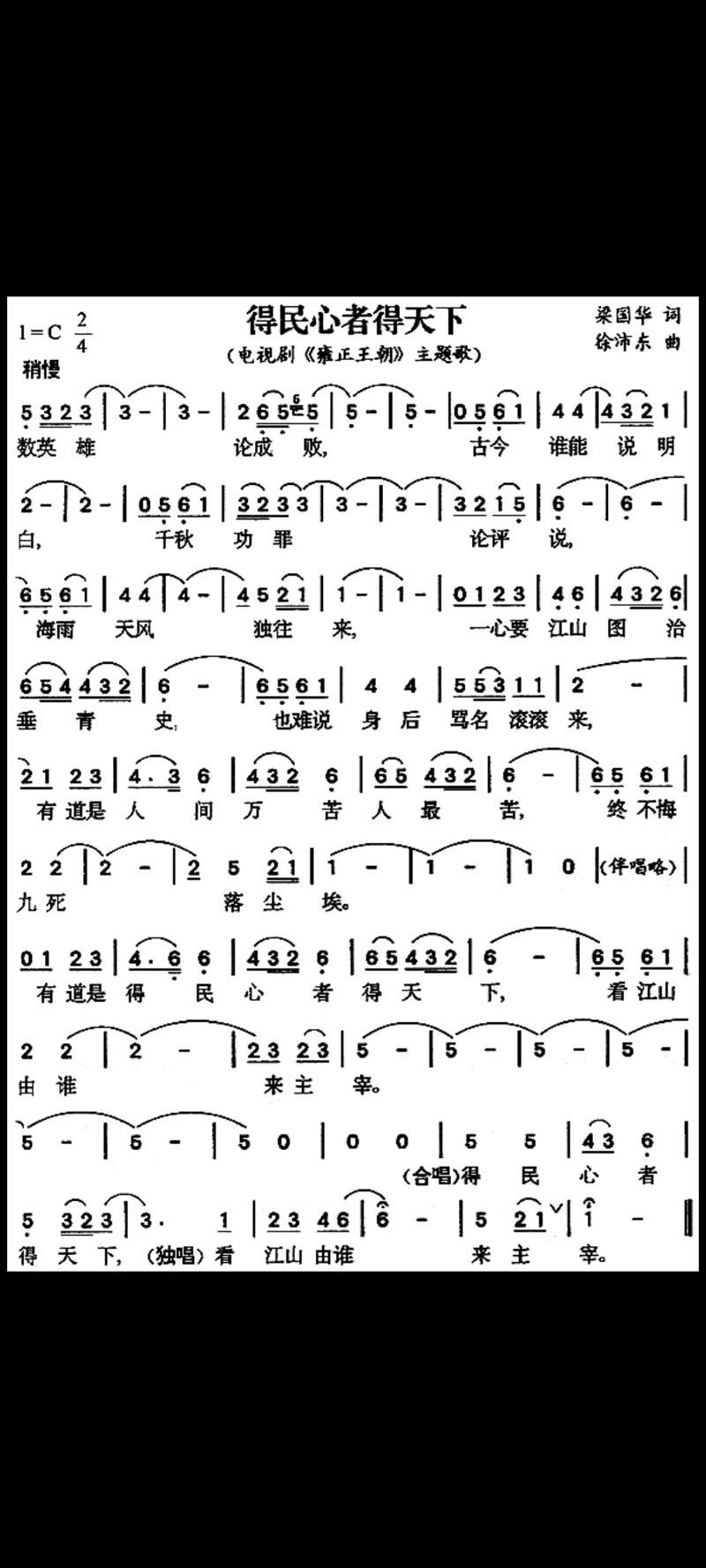

你翻弯弯的月亮的钢琴伴奏谱会发现,左手弹的是分解和弦,但每个和弦后面都带了一个"经过音"——比如C和弦后面会悄悄加个D,G和弦后面加个E。这种"加花"不是为了炫技,而是为了让旋律更"流动",像月亮下的河水,波光粼粼的。作曲家李海鹰当年和刘欢聊这首歌时说:"我想让它有'江南感',但刘欢老师加了些布鲁斯的节奏型,让意境更开阔了。"这种改编思路,全在曲谱的节奏型标注里写着呢。

再比如相约一九九八的男女声二部合唱,曲谱上不仅标了各自的旋律,还用五线谱画了"声部交叉线"——什么时候男生该让着女生,什么时候女生该托着男生,连"情绪融合点"都标得明明白白。这份曲谱不是简单的"拼盘",而是一份"声部对话指南",把两个不同声部的歌手怎么"互相成就"都写透了。

现在的音乐创作,太多人依赖AI生成和弦,旋律一听就"似曾相识"。但刘欢的曲谱告诉我们:好的音乐,是有"性格"的——每个音不是孤立的,它是为了表达某种情绪,某种故事,某种文化记忆。这份"鲜活感",是AI永远给不了的。

为什么现在的年轻人,开始"啃"刘欢的曲谱了?

你可能以为要学音乐,都得去啃古典乐的曲谱——巴赫的赋格、肖邦的夜曲。但现在越来越多00后音乐博主,开始翻刘欢的曲谱做解析,这是为什么?

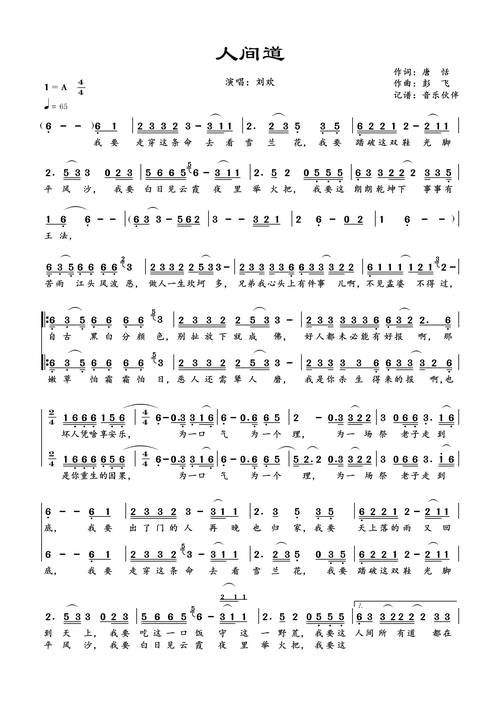

前几天看到一个视频,一个学编曲的大学生说:"我想写一首'中国风'的歌,但怎么写都像'网红曲'。后来翻到你是这样的人的弦乐编曲谱,发现刘欢老师用小提琴的时候,会加很多'滑音'和'揉弦',这些技法不是为了炫技,而是为了让弦乐更有'人声感'——就像在说话,在讲故事。"

现在的年轻人,其实比我们想象的更"懂行"他们反感流水线生产的音乐,渴望有"内容"、有"质感"的作品。刘欢的曲谱里,那种对旋律的推敲对和声的讲究对情感的尊重,恰恰是他们最想学的东西。

就像有评论说的:"AI可以给你'对的和弦',但给不了'错得有道理的转调';可以给你'标准的节奏',但给不了'稍微拖一点就能唱出岁月感'的呼吸感。"而刘欢的曲谱,把这些"标准之外的东西"都记下来了——那是音乐里最动人的"不完美",是只有真正懂音乐、爱音乐的人,才会留下的"手艺"。

所以你说,我们现在追的,到底是什么?

是那些密密麻麻的音符吗?不,是音符背后的"匠心"——是刘欢为了一个旋律反复打磨的固执,是对每个和弦、每个节奏都"较真"的劲儿。

在这个什么都追求"快"的时代,有人愿意花三个月练一首好汉歌的曲谱,有人愿意收藏一份泛黄的弯弯的月亮谱子,或许我们都在潜意识里明白:有些"手艺",是没法"速成"的;有些音乐,是值得花时间去"读懂"的。

下次再看到刘欢的曲谱,别只把它当成"纸"了——那里面,藏着一个音乐人对音乐的热爱,一个时代的记忆,还有我们每个人心里,对"好音乐"最朴素的向往。