这两天,不少人的社交账号都被一条消息刷了屏:“刘欢老师走了,一路走好。”配文里往往带着“据知情人士透露”“突发”之类的字眼,底下评论区的“太可惜了”“经典永存”跟着一片哀悼。可奇怪的是,各大官媒和刘欢工作室却连个“否认声明”都没发——这到底是真事儿,又是哪来的谣言?

先说答案:刘欢老师,好好的。

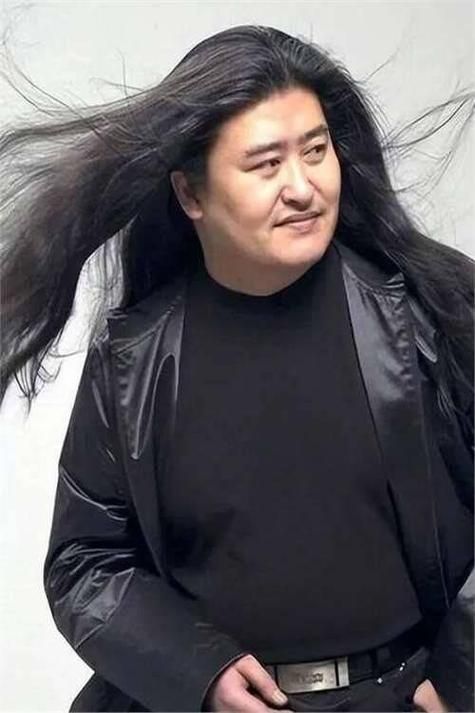

其实只要稍微留意一下刘欢老师的近动态,就会发现这“去世谣言”有多离谱。就在上个月,还有网友在北京某大学碰到他,说是去给女儿开家长会,虽然身形比年轻时发福了不少,但精神状态挺好,戴口罩时眼睛里还是有笑意。再往前推半年,2023年底他虽然没公开露面,但工作室的工作人员曾在采访中提过:“老师在家休养呢,嗓子有些问题,不让过多说话,但身体无大碍,等好点了会和大家见面。”

那这谣言,到底从哪冒出来的?

说真的,这已经不是刘欢老师第一次被“去世”了。早在2019年,就有人传他因心脏病去世,当时工作室火速发声明辟谣,还放了段刘欢老师自己录的视频,笑呵呵地说“我活得好好的,谢谢大家惦记”。后来2022年、2023年,类似的消息隔三差五就冒一次,每次都能在短期内上热搜,看得人哭笑不得。

这次传得邪乎,可能跟刘欢老师近年确实减少了公开活动有关。毕竟今年65岁了,加上之前做过心脏手术、体重也有些超标,难免让人担心。但话说回来,“少露面”不等于“出事了”,人家可能就是想多陪陪家人,或者调养身体。要知道,刘欢老师可是出了名的“把隐私看得比什么都重”,以前采访他就说过:“我不喜欢被人盯着生活,唱歌才是我的工作,生活是我的私事。”

面对这种谣言,我们为啥总容易“信以为真”?

其实仔细想想,这背后藏着几个“心理漏洞”。

一方面,刘欢老师的歌太“国民”了。好汉歌一响,“大河向东流啊”谁不会哼两句?弯弯的月亮千万次的问,哪首不是刻在DNA里的旋律?对很多人来说,他的声音是青春的记忆,是时代的符号,这种情感投射会让我们在听到“他可能不在了”的消息时,下意识先难过,再理智。

另一方面,现在的谣言“包装”得越来越真。有的会配上“圈内人士聊天记录”,有的会P合成旧照,甚至会用AI伪造语音。普通网友哪有精力去核实?加上社交媒体的“信息茧房”,看到好几个人转发,就容易跟风信了。

面对娱乐圈的“突发消息”,我们该怎么不“当韭菜”?

说真的,作为吃瓜群众,咱不是不能关心,但不能“瞎关心”。遇到这种“名人去世”的消息,不如先停一停,问自己几个问题:

- 官方工作室、主流媒体(比如新华社、央视)发消息了吗?明星的去世毕竟是大事,不可能一声不响;

- 消息来源是“知情人”“某网友”,还是权威信源?如果没有明确出处,大概率是谣言;

- 你是不是因为“情绪上头”,忘了先求证?别让别有用心的人,拿你的“真心”当流量。

就像刘欢老师歌里唱的“天地悠悠,过客匆匆”,我们每个人的时间都很宝贵与其在谣言里消耗情绪,不如去重温他的歌——好汉歌里听豪迈,千万次的问里听深情,这不比听假消息有意义?

最后说句掏心窝子的话:刘欢老师用几十年的歌声陪伴了我们几代人,他值得的是记住他的好,而不是在虚假的“悼念”里消费感情。要是真惦记他,不如转发一条求证的消息,跟身边人说一句“他好好的”,这才是对歌手最好的尊重。

至于那些造谣的人?希望他们能明白:流量这东西,来路不正,终会反噬。