凌晨三点,老李在朋友圈发了一条动态:"开着卡车跑高速,车载音响随机到好汉歌,突然在黄河大桥上跟着吼了一句'大河向东流啊',后面的货喇叭都按疯了。"底下评论炸锅,有人说"上次跟着吼完,回家发现车窗忘关了",有人说"我爸每次唱都得把音量调到最大,邻居以为他家在办庙会"。

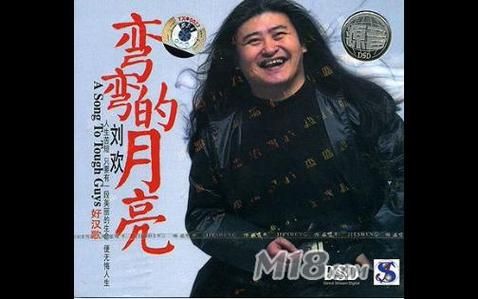

刘欢的曲,好像天生就有这种魔力——不管你是在菜市场砍价、健身房撸铁,还是哄孩子睡觉,前奏一响,身体会先于记忆做出反应:是少年壮志不言愁里"几度风雨几度春秋"的少年意气,是弯弯的月亮里"你的泪水漫过我心中"的温柔绵长,是千万次的问里"千万里我追寻着你"的执着深情,甚至是好汉歌里"路见不平一声吼"的草莽豪情。但你有没有想过,为什么刘欢的曲子能跨越几十年的时光,成为几代人的"集体BGM"?

一、他的曲子里,装着中国人最熟悉的"时代烟火"

1987年,刘欢为电视剧便衣警察写少年壮志不言愁时,还不是后来那个穿毛衣唱艺术摇滚的"歌王"。他在中央音乐学院当老师,每天骑着二八自行车穿梭在学校和琴房之间,琢磨着怎么把西方美声唱法和中国人自己的情感拧在一起。录这首歌时,他在录音棚里对着空椅子比划,想象自己是剧里那个热血民警,唱到"金色盾牌,热血铸就"时,声音陡然拔高,把旁边录音师吓得差点把话筒摔了——后来这首歌火了,街头巷尾的音像店里,磁带A面永远是这首,卖得最好的还是穿警服的少年海报,年轻人举着录音机跟着吼,老人们跟着摇头晃脑说"这唱的是咱中国人的精气神"。

90年代,改革开放的劲风正吹得人心里发烫。刘欢接了北京人在纽约的主题曲千万次的问,当时他刚从美国交流回来,看到纽约街头的中餐馆老板一边切菜一边用蹩脚英语和客人吵架,地下通道里拉二胡的艺人面前摆着"我是艺术家"的纸牌。他把这些见闻揉进旋律里,副歌部分"千万里我追寻着你"不是浪漫的爱情,是一个普通中国人在异国他乡的叩问——你为什么离开家乡?你到底在找什么?这首歌火了之后,很多留学生写信给他说,听着这首歌蹲在纽约的小隔间里哭,因为"那唱的就是我,带着一箱子梦想和一肚子乡愁"。

2000年前后,国企改革正当时,下岗潮让无数家庭措手不及。刘欢唱从头再来,没有华丽的编曲,就是一把钢琴、一个麦克风,他唱得慢,却每个字都砸在人心上:"心若在梦就在,天地之间还有真爱,看成败人生豪迈只不过是从头再来。"这首歌后来成了下岗工人的"战歌",有工厂开欢送会时,老工人抱着音箱放这首歌,全场跟着唱,有人抹眼泪,有人攥紧拳头——刘欢的曲子里从没有高高在上的说教,他总是蹲下来,唱那些正在经历风雨的人,唱他们的不甘、他们的坚韧,他们的眼泪里藏着光。

二、他的旋律,是"老酒装新瓶"的东方智慧

很多人说,刘欢的曲子一听就是"中国味儿",但你仔细听,好汉歌的旋律里藏着河南梆子的拖腔,弯弯的月亮的吉他伴奏里揉进了古筝的泛音,凤凰于飞的编曲里,交响乐团和京胡二胡对话得像两个老友在吵架。这种"混搭"不是刻意为之,是刘欢骨子里对"中国音乐"的理解——它不是博物馆里供起来的文物,是活的,是老百姓嘴里哼出来的小调,是戏台上甩出来的高腔,是灶台边边炒菜边听的热闹。

他曾在采访里说:"我不怕被说'土',中国人的情感本来就不是'洋气'能概括的。你想想,二泉映月里拉的是什么?是一个瞎子阿炳对世道的不平;茉莉花里唱的是什么?是一个姑娘对爱情的羞涩。这些根儿上的东西,比任何炫技都戳人。"所以他写曲从不追求"神旋律",像好汉歌,他翻来覆去就一句"大河向东流啊",可配上那股子山东汉子的粗粝感,反倒比花里胡哨的旋律更容易让人记住——就像咱老百姓家腌的咸菜,没那么多花样,但就一口米粥,能就一辈子。

他也不排斥新技术,2008年北京奥运会开幕式上,他和莎拉·布莱曼唱我和你,那段钢琴伴奏简单得像儿童歌谣,可当他用中文唱"为梦时刻在期待"时,全世界的观众都听懂了那种含蓄又磅礴的东方情感——不是喊出来的,是"润物细无声"地流到你心里。后来张艺谋说,选刘欢不是因为名气大,是因为"他的声音里有中国男人的稳重,又有孩子的真诚,这种气质,最能代表中国"。

三、为什么说"刘欢曲"是刻在DNA里的中国记忆?

去年有媒体做过一个调查,问90后"最熟悉的父辈歌曲是什么",排第一的不是光阴的故事,不是甜蜜蜜,是好汉歌。00后在短视频平台翻唱弯弯的月亮,点赞量过亿,评论区有人说"爷爷年轻时听这首歌追我妈,现在我听这首歌追我对象"。就连00后小孩玩玩具车,嘴里哼的都是"大河向东流啊"——你说奇怪吗?一点儿也不。

刘欢的曲子从来不是"过时"的老歌,它更像一坛老酒,每个年代的人都能从中尝出属于自己的味道。80后听少年壮志不言愁,想起自己戴着红领巾、喊着"为中华之崛起而读书"的岁月;90后听千万次的问,想起第一次出远门,爸妈站在月台上摆手的背影;00后听从头再来,想起高考失利时,爸爸拍着肩膀说"没关系,咱们重头再来"——他的曲子里从没有宏大的叙事,只有最朴素的人间情感:奋斗、离别、重逢、不甘、希望......这些情感,不管过多少年,都是中国人心里最柔软、也最坚硬的那部分。

前几天看到一个小视频,一个90后婚礼上,新郎的爸爸是农民工,西装穿得不太合身,却坚持要上台唱一首歌。他唱的是心爱,刘欢写给妻子的那首歌,他唱得跑调,声音发颤,台下的新人、宾客都跟着唱,唱到新郎抱着爸爸哭,新娘的妆哭花了,台下一片抽泣声。视频底下有人说:"这不是刘欢的歌多好听,这是刘欢的曲子,替天下不善言辞的父亲,把说不出口的爱唱出来了。"

你看,刘欢的曲子从来不只是旋律,它是一面镜子,照着每个中国人的日子;它是我们的"民族情感辞典",不管你开心还是难过,委屈还是热血,总有一句词,一段旋律,能替你说出心里话。

所以下次再听到刘欢的歌时,不妨调大音量,跟着吼两句——你可能不是在唱一首歌,是在唱自己的青春,唱父辈的岁月,唱中国人骨子里那份"敢爱敢恨、从头再来"的劲儿。毕竟,能让几代人一起流泪的旋律,这世上又能有多少呢?