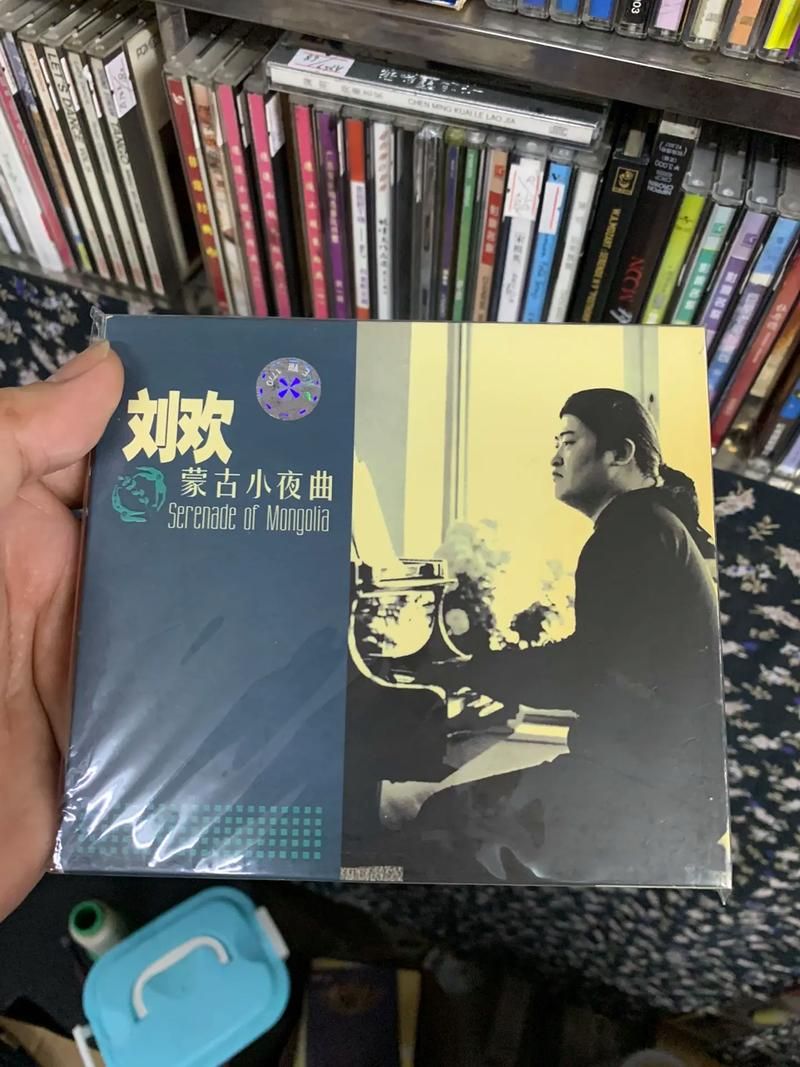

说起来,刘欢这个名字,对很多80后、90后来说,几乎是“国民级”的存在。从弯弯的月亮里的缠绵悱恻,到好汉歌里的豪迈苍凉,再到千万次的问里的深情追问,他的歌就像刻在DNA里的旋律,只要前奏一起,就能瞬间把人拉回某个年代。这些年,他虽然很少出现在综艺或商业舞台,但关于他的消息,总能让不少网友心头一紧——那个曾经用歌声震撼我们的男人,现在怎么样了?

最新动态:舞台少了身影,音乐从未缺席

最近翻看刘欢的社交动态,会发现他的生活低调得几乎“与世隔绝”。没有新歌宣传,没有综艺露面,甚至连机场街照都少得可怜。但细心的人会发现,去年底他悄悄参与了一部纪录片的配乐工作,而今年年初,有网友在某高校的艺术讲座现场偶遇了他——依旧是标志性的光头,穿着随性,讲起音乐来眉飞色舞,声音还是那么洪亮有力。

其实仔细想想,刘欢的“低调”从来不是“消失”。他曾在采访里说:“我现在更愿意做一些能静下心来琢磨的事,而不是被各种热点推着走。”这些年,他除了偶尔参与一些公益活动(比如为贫困地区的音乐教育捐款),大部分时间都待在工作室里,要么整理老歌的母带,要么带着学生做音乐实验。前几天,他的一位学生透露:“刘老师最近总在研究用新的编曲方式重新演绎一些经典民歌,他说‘老歌就像老茶,泡得方法对了,会有新的味道’。”这话听着就让人安心——他心里装着的,永远是音乐本身。

那些年:从“刘老师”到“歌王”,他活成了音乐界的“定海神针”

很多人对刘欢的印象,停留在好汉歌里“大河向东流啊”的嘶吼,或是甄嬛传片尾曲凤凰于飞里那韵味悠长的吟唱。但很少人知道,他在90年代就已是“内地流行音乐第一人”。当年一首少年壮志不言愁,让他火遍大江南北,连香港、台湾的乐评人都称他为“内地最具实力的男歌手”。

更难得的是,他从来没被“歌王”的title绑住脚。当不少歌手忙着转型当老板、拍影视剧时,他却跑去中央音乐学院当教授,一教就是二十多年。他的学生里,既有像姚贝娜这样早逝的天才,也有如今活跃在乐坛的新生代歌手。有次采访,他说:“教学生对我来说比赚钱有意思多了,看到他们比我强,我比我自己成功还高兴。”在流量至上的娱乐圈,这种“捧人”的胸怀,真的太难能可贵了。

他的“烟火气”:光头、吃货、女儿奴,原来歌王也爱生活

舞台上,他是高不可攀的“音乐大师”;生活中,他却是个实实在在的“接地气老头”。最出圈的莫过于他的光头——不是刻意为之,而是早年拍戏时意外烧伤,加上后来身体状况不好,索性剃了光头。他却自嘲:“挺好的,省洗发水,还凉快。”这份豁达,让人忍不住笑出声。

他还有个“吃货”的标签。以前参加歌手,后台总备着一堆零食,烤鸭、火锅、卤味来者不拒。有次节目组问他:“老师您这么吃,不怕影响状态吗?”他啃着鸡翅含糊地说:“唱歌靠的是心,又不是肚子。再说了,吃饱了才有力气唱啊!”后来,女儿刘一丝发微博,晒爸爸在家里做红烧肉的照片,配文“我爸做的红烧肉,比米其林还香”,瞬间把网友的羡慕值拉满——原来那个唱着好汉歌的大男人,私下也是个会为女儿洗手作羹汤的暖爸爸。

为什么我们总惦记刘欢?因为他活成了“时光里的答案”

这些年,娱乐圈新人层出不穷,风格多变,但总有人会问:“怎么现在没有像刘欢这样的歌手了?”其实答案很简单:刘欢的成功,从来不是靠人设或流量,而是靠实打实的作品和骨子里的音乐坚守。他的歌,没有华丽的辞藻堆砌,却总能唱进人心里——因为里面有生活,有情感,有对音乐最纯粹的热爱。

前几天,看到有网友在评论里说:“每次生活遇到坎,就听刘欢的歌,觉得没什么坎过不去。”是啊,从少年壮志不言愁的勇往直前,到从头再来的坚韧不拔,他的歌就像一剂良药,能在迷茫时给人力量,在疲惫时给人慰藉。

现在的刘欢,虽然不再频繁出现在大众视野,但只要他一动静,就能牵动无数人的心。或许这就是真正的“艺术家”——不靠热度说话,而用作品和时间证明自己的价值。就像他唱的那句“千万次地问,你到底在什么地方”,而我们这些听众,其实也在心里千万次地问:刘老师,您还好吗?您的下一首歌,什么时候来?

不过话说回来,这样的刘欢,不就是我们最想看到的吗?不用赶潮流,不用迎合谁,就安安静静做音乐,踏踏实实过日子,偶尔给我们带来惊喜,就够了。毕竟,有些声音,真的值得我们等一辈子。