提到刘欢,你会先想到什么?是春晚舞台上那个西装革履、声音浑厚的男人,还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?其实,比起单纯的“歌手”,刘欢更像是一个时代的“声音刻刀”——他用30多年的音乐生涯,在每个重要的年份里,都刻下了中国人无法磨灭的记忆。

1985年:那个让北京街头巷尾都跟着哼的男人,你还记得吗?

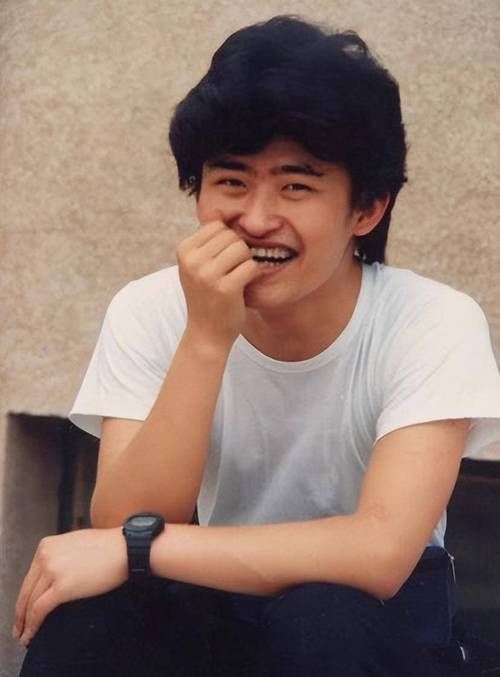

要说刘欢的“那一年”,很多人会脱口而出“1988年春晚”——但真正的起点,比这更早。1985年,23岁的刘欢还是中央音乐学院的学生,因为给电视剧少年壮志不言愁演唱主题曲,第一次走进大众视野。

那会儿没有短视频,没有热搜,一首歌的传播全靠口耳相传。但你敢信吗?这首少年壮志不言愁火了之后,北京的大街小巷,从公交车站到胡同口,甚至修自行车的大爷都在哼“几度风雨几度春秋”。后来刘欢在采访里说:“我骑着自行车去录歌,路边卖报纸的老大爷看见我,就说‘嘿,唱那首歌的小伙子来了!’那时候才知道,原来歌声真的能走进老百姓的生活。”

这首歌为什么能爆?因为唱的不是技巧,是那个年代年轻人最硬的“精气神”。刘欢说:“当时导演给我讲角色,是个普通警察,干着最苦的活,却揣着一颗滚烫的心。我想,就得用最接地气的声音唱,像在跟街坊邻居聊天一样。”这种“用生命在唱歌”的真诚,让他一出手就“封神”。

1988年:春晚一开口,他就成了“国民声音”

1988年,刘欢登上了央视春晚。那一年,他演唱的送你一声祝福,没有华丽的花腔,却像一阵暖风,吹进了千家万户。

但很少有人知道,这背后还有个小插曲。据春晚总导演回忆:“刘欢当时状态不好,重感冒,嗓子哑得说不出话。我们准备了备选歌手,他却说‘我试试’。”舞台灯光亮起时,他深吸一口气,开口的瞬间,整个演播室安静了——那种带着磁性又充满力量的声音,像一把锤子,砸进了观众心里。

那天晚上,多少人守在黑白电视机前,跟着他轻轻唱?有人写信到电视台说“这是我第一次听懂什么是‘共鸣’”,也有老人说“这孩子的声音,让人想起年轻时的日子”。从那以后,“刘欢”两个字,就和“春晚”“国民歌手”牢牢绑在了一起。

1990年:当亚洲雄风响彻北京,他是中国人最骄傲的“嗓子”

1990年,北京亚运会。刘欢和韦唯合唱的亚洲雄风,成了那个年代最响亮的“背景音”。

“我们都是中国人,我们都有中国心”——这句歌词很简单,却戳中了所有人的心。当时还在上小学的人,如今或许还能哼出那句“亚洲风乍起,亚洲雄风起”。刘欢后来回忆:“亚运会是向世界展示中国的窗口,我们想让世界听到中国的声音,不是嘶吼,是稳的、暖的,像长江黄河一样有力量。”

这首歌不仅在中国火,还走出了国门。有外媒评价“这是亚洲最令人印象深刻的合唱之一”,刘欢的名字,也开始被国际乐坛记住。但对他来说,比起“国际知名度”,更重要的是“能让中国人听着骄傲”。

1998年:好汉歌一出,谁还敢说中国歌没传唱度?

如果说前几首歌是“国民记忆”,那1998年的好汉歌,就是刘欢的“封神之作”。

当年央视拍水浒传,导演找到刘欢,说“我要一首歌,一开头就让观众觉得‘这就是梁山好汉’”。刘欢抱着吉他在家琢磨了三天,把京剧的念白、民间的谣曲、摇滚的劲儿全揉了进去,唱出了“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。

歌一播出,直接“炸”了。收视率最高的时候,有3亿人同时守在屏幕前听他唱“路见不平一声吼”。有意思的是,这首歌没有刻意推,却火得像长了翅膀——工厂里工人在唱,田里农民在唱,连小学生课间都在改编歌词。后来调查,好汉歌成了“中国人最熟悉的电视剧主题曲”之一。

有人问刘欢“秘诀是什么”,他说:“我没有刻意‘创作’,就是想着‘如果我是林冲,我会怎么吼’。唱歌不是炫技,是让观众相信‘我唱的就是你的故事’。”

后来:从“顶流”到“殿堂”,他为何依然让人念念不忘?

2000年后,刘欢渐渐少了“曝光率”。有人调侃“他过气了”,但他只是把重心转向了幕后——给电影北京乐与路配乐,做中国好声音导师,甚至到大学教书。

很多人知道,刘欢是“清华的音乐教授”,却不知道他至今还在带学生:“我教他们,唱歌要先懂‘人’,技巧是舟,情感是水,水无舟不行,舟无水不活。”

再后来,当他重新站在舞台上,唱起少年壮志不言愁时,全场观众起立合唱。那一刻你会发现:所谓“过气”,不过是他把“顶流”的光环,变成了“时光”的勋章。

刘欢的“那一年”,其实是无数个“中国年”

从1985年到今天,刘欢的歌声里,藏着改革开放后每一个中国人的故事——我们奋斗过、迷茫过、骄傲过,却从未放弃过。

所以回到开头的问题:刘欢是“那一年”的顶流吗?他是1985年让街头巷尾哼唱的“少年”,是1988年春晚照亮屏幕的“声音”,是1990年亚运会让世界听见的“骄傲”,是1998年好汉歌里吼出“正义”的好汉……他不是“某一年”的顶流,是“每一年”都刻在时代里的人。

或许,最好的答案,就藏在你心里的那首歌里。当你再次听到“大河向东流”时,会想起那年夏天的蝉鸣,想起黑白电视里的灯光,想起跟着哼唱的自己——这,就是刘欢留给中国乐坛,最珍贵的“那一年”。