最近刷社交平台,总能刷到关于刘欢的讨论:有人说“刘欢老师是不是退圈了?”,甚至有粉丝翻出他两年没上热搜的记录,急得在评论区蹲守;小区里跳广场舞的大妈们凑在一起唠嗑时,还会念叨:“老刘(刘欢)怎么不唱弯弯的月亮了?上次在电视上见他,好像胖了不少。”

作为在娱乐圈混了十几年的老运营,我太懂这种“突然消失”带来的感觉——不是靠热搜堆出来的“顶流”,却实实在在刻在一代人的记忆里。那问题来了:刘欢,是不是真的“走了”?

先说说:他到底“走”没走?

严格来说,刘欢没“走”,至少没彻底离开。但要说“常在”,确实也谈不上。

翻翻他的公开行程:2023年底,他作为音乐总监参与了声生不息·宝岛季,虽然没常驻录制,但节目海报上总有他的名字;今年春节,网上还传过他为某个晚会录制歌曲的消息,最后没播,粉丝猜测是身体原因;上个月,他的社交账号更新了一条动态,是分享一篇关于古典乐的文章,配文只有一句“音乐是时间的艺术”,底下留言“老师好久不见”,他第二天才回复:“在养身体,勿念。”

“养身体”三个字,其实是刘欢近年来的“关键词”。早在2019年,他就曾在采访里提过,因为体重骤增(当时据说接近200斤),导致心脏和腰椎都出了问题,还做过一次心脏手术。从那以后,他的公开露面次数明显少了——要知道,在80、90年代,他可是“春晚钉子户”,从1987年第一次登上春晚,到2019年最后一次,32年去了21次,平均每年都要在除夕夜跟全国人民见面。可现在,别说春晚连年陪跑,连普通的综艺邀约都少之又少。

再聊聊:他为什么“不多见了”?

有人说“刘欢过气了”,这话真不成立。打开音乐软件,随便一首老歌千万次的问天地在我心从头再来,评论里都是“童年DNA动了”“我爸当年追我妈时,就靠这首”;年轻人知道的好汉歌,更是 KTV 的“永恒霸榜曲目”。真正让他“减少露面”的,从来不是“热度”,而是他自己选的路。

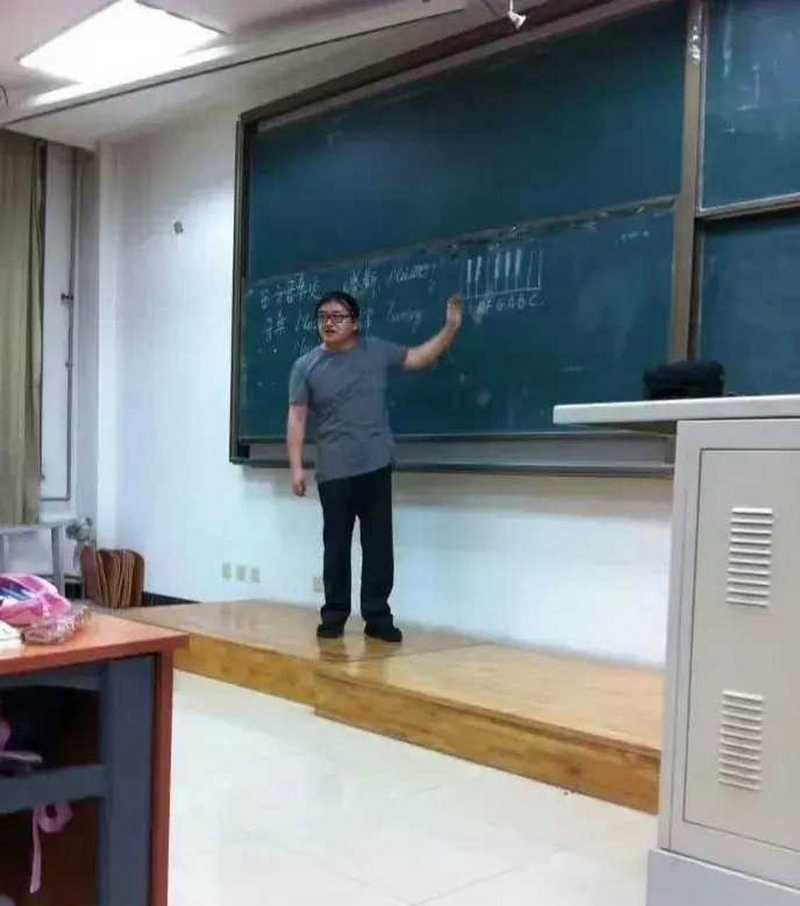

我在采访过的一位音乐制作人那里听说,刘欢早就不在乎“站在台前”了。“他说过,‘歌手的本事是写歌、做音乐,不是上热搜。’这些年,他其实在‘转幕后’——帮年轻音乐人改作品,在大学里讲课(他是中国音乐学院的教授),甚至带着团队研究民族音乐的数字化保护。”

比如2021年,他默默发起了一个“中国传统音乐数据库”项目,带着学生跑遍了十几个少数民族地区,收录了几千首快要失传的民歌。当时有记者问他“为什么不宣传”,他摆摆手说:“做这事不是为了让人知道,是为了让后人能听见。”

更重要的,还是身体。他曾坦言,“手术后医生警告我,必须把体重减下去,否则连说话都费劲。”现在你看他的照片,确实瘦了不少,但脸还是有些浮肿——毕竟52岁才开始大力度减重,不容易。为了保养嗓子,他几乎推掉了所有商演,连朋友聚会都很少去K歌,用他自己的话说:“现在的嗓子,是‘老物件’了,得供着。”

最后想想:我们为什么总“念”着他?

说到底,不是刘欢“离不开”观众,是我们“忘不了”他。

我们忘不了的,是90年代他踩着破洞牛仔裤在春晚唱千万次的问时,眼里那种对音乐的纯粹;是拍北京人在纽约时,为唱好主题曲连续半个月啃剧本,连做梦都在琢磨发音;是2018年歌手节目里,55岁的他顶着满头白发,把从头再来唱得全场观众落泪,声音里依然有少年气。

现在的娱乐圈,不缺“流量明星”,缺的是像他这样的“匠人”——不炒作、不买热搜、不立人设,就认认真真做音乐,踏踏实实做人。就像有歌迷在评论区说的:“刘欢老师不在江湖好多年,江湖却处处是他的传说。”

所以,刘欢“走”了吗?没有。他只是从“舞台”走到了“幕后”,从“聚光灯下”走到了“音乐里”。只要我们还能听到好汉歌的旋律,还能在某个深夜刷到他的文章,他就一直都在——不是以“明星”的身份,而是以“音乐人”的身份,活在这个时代的DNA里。

下次再有人说“刘欢不见了”,你可以告诉他:“你没看错,他只是去‘养’他的音乐了,别急,他会的歌,多着呢。”