刷到“刘欢走了”那几个字时,我正准备点开播放器听好汉歌,手指悬在半空突然僵住——这四个字像块冰砸在心口,发凉。

赶紧翻评论区,前排早已炸锅:“假的吧?我刚看他朋友圈发孙子照片”“营销号又博眼球?去官微确认了没”“急得语无伦次,刘欢老师怎么会……”

直到官博深夜发文辟谣:“刘欢老师一切安好,感谢大家关心”,大家才像被按了暂停键,长舒一口气,却又突然红了眼眶——原来那句“走了”带来的恐慌,不是空穴来风。

那篇文案,到底写了什么?

让全网“破防”的源头,是一段突然流传的文字:“昨晚他悄悄走了,没惊动任何人,就像他从前唱歌一样,安静却有力量。他说过‘歌是唱给普通人听的’,所以这次,他也只和普通道别。”

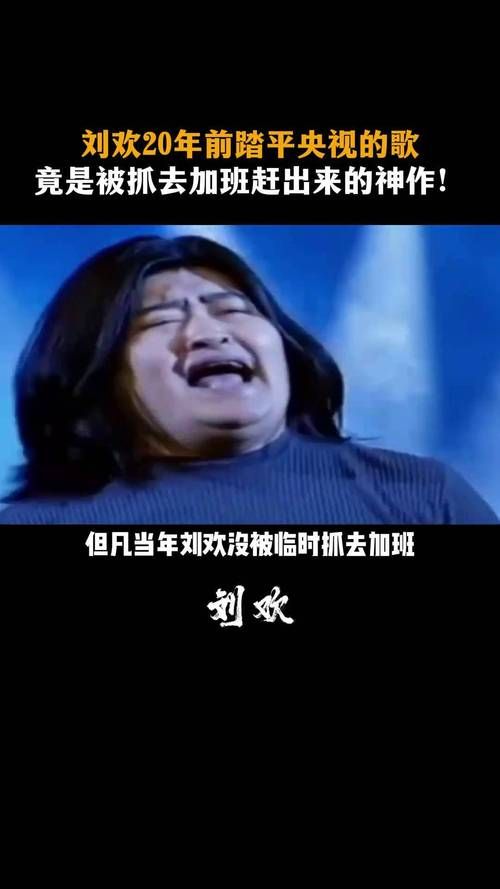

这段话配上刘欢老师在舞台上握着话筒的旧照,黑白镜头里他头发蓬松,眼睛亮得像盛着星子,配乐是弯弯的月亮前奏——三个旋律一响,评论区直接成了“回忆杀博物馆”:

“我想起小时候蹲在电视机前,看他唱亚洲雄风,我爸说‘这才是真正的歌者’”

“去年他发视频说‘胖了20斤,要减肥了’,还配了个偷笑的表情包,哪像要走的样子?”

“那篇文案里‘悄悄走了’,明明是借了从头再来的词儿啊!他当年唱这首歌时,多少人跟着抹眼泪……”

为什么“刘欢走了”会让人这么慌?

后来我才反应过来,大家慌的不是“死亡”,而是怕“一个时代走了”。

多少人是在刘欢的歌声里长大的?

1990年,他站在北京亚运会开幕式上,一曲亚洲雄风唱得山河震动,那时候电视机前的孩子还不知道,这个留着胡子、眼睛狭长的男人,会成为华语乐坛的“定海神针”;

1998年,好汉歌火遍大江南北,“大河向东流啊”的调子,成了刻在中国DNA里的BGM,连三岁小孩都会跟着哼“路见不平一声吼”;

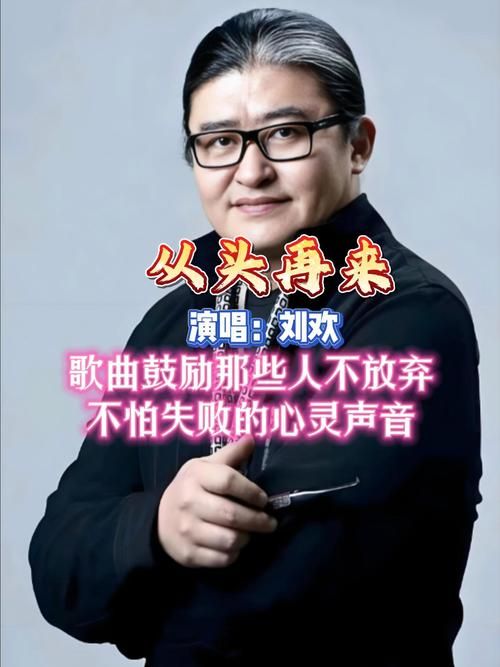

后来的从头再来我要飞得更高,成了打工人、追梦人的精神图腾——他的声音从不高亢,却像一双温暖的手,把人从泥里捞起来,轻轻拍掉土说“你行的”。

他总说自己“只是个唱歌的”,可谁不知道,他给北京人在纽约配的千万次的问,把中国人的乡愁唱成眼泪;他指导中国好声音学员,总说“音乐要有魂,魂就是你对生活的理解”;就连去年参加节目,他自嘲“现在唱不动高音了”,却依然笑着说“能给你们讲故事就挺好”。

这样的人,怎么会“走”呢?他就像邻家的老大哥,虽然不常出现,但你知道他一直都在,用歌声陪着你走过人生的起起落落。

那篇文案,其实是最好的镜子

后来扒出来,那段“走了”的文案,是某位网友看了刘欢老师早年访谈后的感慨:“他说‘等唱不动了,就回家带孙子,种点花’。昨晚他真的‘走了’,只是离开舞台,离开我们视线。”

原来“走”从来不是死亡,而是“离开”——离开聚光灯,回到普通人的生活。就像他当年唱弯弯的月亮时说的:“最好的音乐,是能让普通人听出自己的故事。”

我们慌,是因为习惯了在他歌声里找勇气;我们哭,是因为怕那个用一辈子把“普通人”唱进歌里的人,突然从歌声里消失了。但他留了多少东西给我们?

是好汉歌里的江湖气,是从头再来里的倔强,是千万个夜晚里,他用声音说的“别怕,我陪你”。

现在想来,那段“走了”的文案,根本不是告别,而是提醒:有些“离开”是为了更好地回来。就像他唱的“天地悠悠,过客匆匆”,他只是换了个方式,继续在某个街角,某个电台,唱给你听。

最后想问大家:你记忆里,刘欢老师的哪首歌,陪走了你最难忘的一段路?评论区告诉我,我们一起把“走了”的慌张,变成“从未离开”的温暖。

毕竟,真正的好嗓子,从来都不会真正“走”的——它活在每一个被音乐照亮的日子里,活成我们心里的一束光。